APISNOTE

>kazuneiwasa 安野さんは「東大生」な文脈で見られること多いですが、学生時代1つ下だった自分から見ると正直「めっちゃすごい東大生」でした。

>

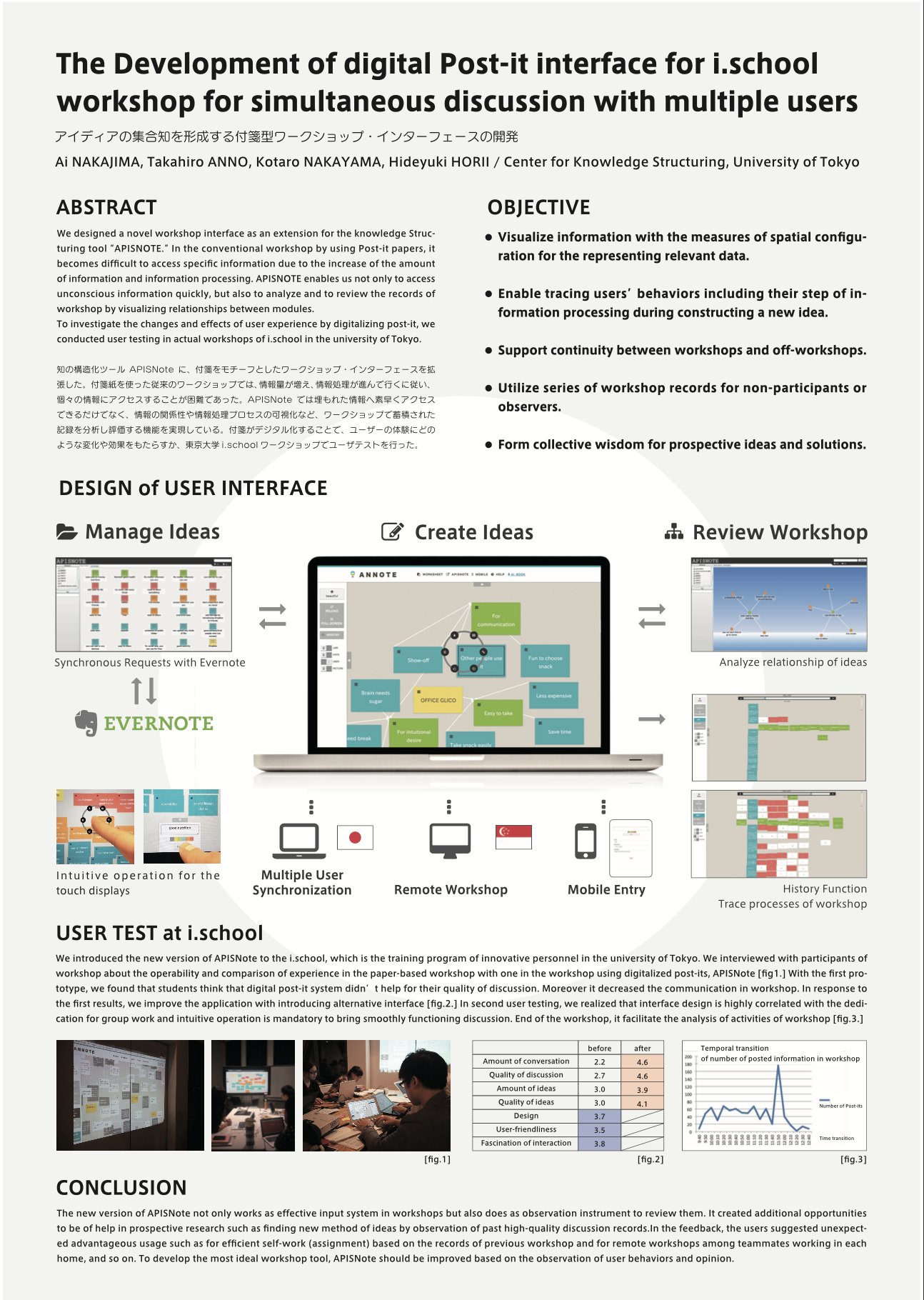

> 例えば、2011年だったか2012年だったかに彼は「オンライン型の付箋ツール」を作ってもってきた。

> 当時の自分は「紙の付箋でも良くない?」と思ってたけど、今思えばあれは2020年のコロナ以降に普及したMiroなどオンラインホワイトボードの超初期版だった。9年世界より早かった。

>

> webで探してみたら学会発表用?のポスターを見つけた

> (冒頭にTakahiro ANNOの名前があります)

>

> #みらいを選ぼう

>kazuneiwasa ポスターの引用元はこちら(直PDF注意)

>kazuneiwasa 構想思いつくだけでなく、ちゃんと実装して使われて発表までしてるところがすごいんだよなぁ

>takahiroanno ANNOTE懐かしい! 当時websocketという技術がブラウザに実装され始めたので「リアルタイム同期するオンライン付箋ツール作れる!」と思って開発したやつですね

>nishio こういうシチュエーションで「websocketが」と手段や技術の話をしちゃうのがエンジニアっぽさあるなぁ〜、「この仕組みを使うことで付箋を使ったアイデア出しや熟議がインターネット越しに可能になる」とかの目的や価値の話をして欲しい(自戒を込めてw)

---

>yo_ehara 申し訳ないが、この発表ポスター1枚で学術的価値が高いとは評価しづらい…fig.の小文字とか英語に細かい間違いあるし、参考文献リストなくアイデアの新規性も正直当時のレベルからしてもそんなに新規には思えない、実験参加者数なくて検定もされてない。普通の学生発表レベルに見えます。

> 文献情報不明なので(タイトルで調べてもどこの発表かちょっとよく分からなかった)予稿論文がある発表か不明で予稿論文にはしっかり書いてある可能性はあります。

まあ言いたいことはわかる。SNSで普段論文に接してない人が「論文になってるんだ、すげー!」と盛り上がるのは、過大評価になりがちで正しい評価ではないよね。

2012年だとすると1990年生まれの安野さんは22歳だから、大学の3~4年のタイミングで開発して、実験して、ポスター発表しましたという感じかな。

それ自体は情報系の大学では珍しいことではない

2018年にこのポスターの共著者の中島さんがこういうのを出している

>hrjn オンライン付箋、無限に再発明されている印象はある苦笑

> ※おれも中学校のときにつくった

>hrjn あの時はjava applet(死語)とかだったかな。。。

>hrjn socket通信おもろーって思いながらつくってた。

>nishio 僕も3回作ったw

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]