CLIP STUDIO PAINTへ画像生成AI機能を搭載しない

>@clip_celsys: 皆様からいただいたご意見を重く受け止め、CLIP STUDIO PAINTへ画像生成AI機能を搭載しないことといたしました。

>皆様に新しい創作の体験をしていただきたい、という想いで開発を行いましたが、体験してもらう以前に、必要な配慮が欠けていました。

>@motoso: セルシスが「ユーザの声を聞いて」こうなったんじゃ国産のクリエイティブツールはAI系全然使わないし、開発されないなら問題も解決されないじゃん!!!!!

>対外発表はそうだけど内々には研究開発をする強かさがあって欲しいと思うけどどうかなー

>@motoso: クリーンさを望むのはいいけど品質高くかつ完全にクリーンにするのは現状は難しいと思っているし、じゃあ使わないとやっているうちに完全に外資が覇権をとるいつものパターン

>@motoso: こうならないように著作権法改正したんじゃないの

>@motoso: 法律が変わっても使う側の意識が変わらないのでダメだったという救えないオチが待っていた

>@motoso: 未来予想:フェアユースのある米国企業は着々と開発を進めて、それはどんどん使われる。

>どこかのタイミングでAIイラストを認める論調のtipping pointがきて、みんなそれを使うようになる。開発をできないんだから国内プレーヤーに勝ち目はない。

>@nishio: この後、謎のベンチャーが日本語対応バッチリで画像生成AIを積んだお絵描きツールをリリースし、画像生成AIを積んだツールを使いたいユーザがそちらへ移行して「AI積む方が正しい」と市場によって証明されたタイミングで友好的にM&A(これはSFプロットであり実在の企業とは無関係です)

>@nishio: たとえばAIを積んでない側を開発してた会社が吸収併合されて消滅した場合、その会社がやってた「AIを搭載しない宣言」は会社消滅時点で消えるし、ソースコードなどの知財は存続会社が権利を持ち続ける(SFプロットです)

補足: ここ「法人」が「うちの法人では出さない」と言った場合の検討をしてる

実際のセルシスの事例だと「うちの特定の商品には積まない」って言ってるだけなので、法人の存続とかは関係がない

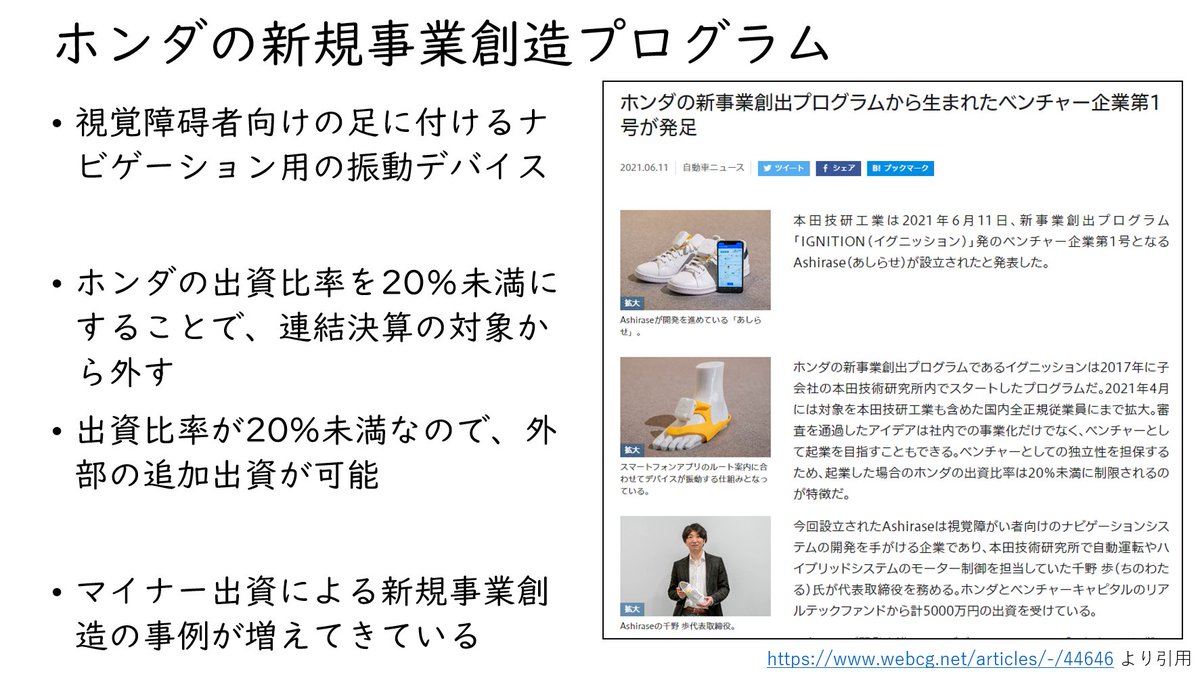

>@nishio: これはSFプロットの考察なんですけど、社内の熱意あるエンジニアチームに既存のソフトウェア資産を持たせたまま別会社を起業させ、それが成功した場合に軋轢なく再吸収するにはどういうファイナンスをしたらいいですかね。

> 新会社にソフトウェア資産の利用権限を旧会社から購入する。その代金は転換社債で作る。転換社債は旧会社が買う。転換社債の株式転換行うと子会社化に十分な議決権が得られる、とか?

> 多分こういうのをあちこちでやってて得意な人が戦略コンサルとかにいそうだw

>@tokoroten: @nishio https://t.co/dpJLJ01Gll

>@tokoroten: 水星の魔女を見ていたら、先日の講演で使った資料にドンピシャの話が出てきていたので、スッと放流してみる

>新規事業を連結外で行うことで、監査やコンプラによる機動力低下を回避したり、株式市場への説明責任を回避できたりする

>@tokoroten: つまり、大企業はブランド力でラガードに向けて商品を作って売っている以上、

>ビジョンや機能でアーリーアダプタに向けて販売する新規事業とは相いれない

>なので、新規事業を同じ箱に入れておくのをやめて、連結外の会社にするのが正解なんじゃないの?という話になる

ラガード向けのビジネスをやりながらアーリーアダプター向けの新規事業は難しいので法人を分けた方がいい、という話

>@tokoroten: なのでまぁ、セルシスとしては画像生成AI関連をスピンアウトして別会社にして、懇意の会社から外部資本を突っ込んでもらって議決権を希薄化して、資本関係を外して、クリスタのプラグインとして画像生成AIを販売

>一定量のユーザが利用するようになったら子会社化、という流れが正解になると思う

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]