Regroup2019

マニュアル: 今はもう動いてない

---

2019年のRegroupでの学び

グループ化の際に表札付箋の入力を強制するのはよくない

スマホ上でキーボードが出た場合のその高さに合わせたUI設計が難しい

---

2019-04-28にRegroupに書かれた文章:

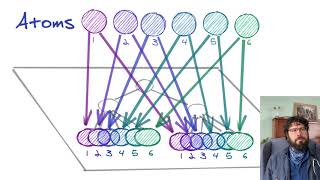

知的生産性向上のためのツールの開発コードネーム

Q: ReGroupを作ることで実現したい理想は何か?

自分の知能の強化

2018年のメモ: ReGroup2018 ではKJ法支援ツールと呼んでいたが適切でない

オリジナルのKJ法の手順を守ることに興味がないため

Q: 「自分の知能の強化」とは具体的にはどう言うもの?

KJ法は僕の知能の強化にとても役立ってきた

書き出しによって「消えなくする」効果

広げることによる作業記憶容量の増加

表札をつけて束ねることによる圧縮・チャンキングの効果

一方で、限界まで酷使することで問題点が見えてきた

これを克服するツールを作ることでさらに先に進めるのではないか

問題1: 付箋の準備コストが高い

現状

紙の付箋に手書き

スライドは25upで印刷して裁断

理想

デジタルデータは再利用できるべき

紙の付箋に対する書き出しはデジタル化してもそれほど便利にはならないだろうけど、それが紙であることが原因で再利用が難しい

今までに作ったものを再利用したい

今までに作ったもの=付箋に限らない

むしろスライドの方にニーズが高い

解決

インポート

自分の出力

スライドPDF

Scrapbox

過去の執筆

他人の出力も飲み込みたい

他人のScrapbox

書籍PDFも入れるだけで雑にインポート

レバレッジメモを作るとさらに良い

Incremental Readingとのマージ

インポートしたものからの発見支援

検索

芋づる検索

類似サジェスト

KJ法の近さによる

KJ法は2次元ベクトルアノテーション

サジェストしたものをマップに使ったかどうかの情報が取れる

能動学習サイクルがまわる

問題2: 一覧能力が乏しい

机の広さの限界

物理的付箋が拡大縮小できない

机を無限に占有できない

机を携帯できない

準備と片付けのコスト

並び替えのコスト

物理的に並べるだけで時間を食う

「違う並び順」を試すことが容易でない

一通りの並び順に縛られる

デジタル化すれば一瞬で切り替えられる

インクリメンタルに提示することもできる

問題3: 物理的「束」のアクセスの悪さ

「束ねる」「束を開く」の物理的操作のコストが高い

有益なのにコストが高くてやらなくなる

「束ねる」は認知限界を超えるのに必須

「圧縮」のメリット

デジタル折りたたみ必須

合流

レバレッジメモのレビューシステムと合流できるか?

レバレッジメモは付箋

引用元へのリンクを保つ

やる気チェックリストと合流できるか?

タスクを「やる気の出る単位」に変換するための質問の束

クリーンチャットボットと合流できるか?

問いかけのシステム」

スピードリーダーと合流できるか?

書籍の各ページは付箋である

Related Pages

- →snsの規約と引用の公正さは別物×🌀人間とaiの境界×考えは会話によって混ざり合い出所判別不能になる×エンジニアの知的生産術×読む×whole_mind_system×Incremental Reading×Elaborative IR×Incremental Writing×ページメモリ×文章を意味の濃縮された部品に刻む×まず個人の生産性を高める×出版はゴールではなくスタートである×知的生産術の良し悪しは生み出された知的生産物の価値によって決まる×タスク整理2023-08-28×日記2023-08-27×日記2023-08-29×日記2023-05-20×日記2022-08-28→

- →日記2024-04-30×水没するかもしれない×きっと大丈夫×現状維持×閉塞感×高齢者×津波てんでんこ×水没×海面上昇×移動×物理的移動×視野狭窄×視点移動のメタファ×誤った二者択一×居続ける×周囲を探索×実体化×瞬間移動×移動コスト×高速道路×実体化率×存在することが肯定される感覚×居心地×gdpデフレーター→

- →エンジニアの知的生産術_著者公式ページ×エンジニアの知的生産術_目次ダイジェスト×(0)_はじめに×(0.1)_この本の目的×(0.1.1)_知的生産とは何か×(0.1.2)_この本を読むメリット×(0.2)_プログラミングはどうやって学ぶか×(0.2.1)_まずは具体的に情報収集する×(0.2.2)_抽象化してモデルを作る×(0.2.3)_実践して検証する×(0.3)_この本の流れ×(0.4)_謝辞×(1)_新しいことを学ぶには×(1.1)_学びのサイクル×(1.1.1)_情報収集×(1.1.2)_モデル化・抽象化×(1.1.3)_実践・検証×(1.2)_サイクルを回す原動力:やる気×(1.2.1)_生徒としての学びと大学からの学びの違い×(1.2.1.1)_教科書が与えられる×(1.2.1.2)_学ぶ時間はどれくらいあるか?×(1.2.1.3)_学ぶお金は誰が出すのか?×(1.2.1.4)_逆風×(1.2.2)_やる気を維持するには?×(1.2.2.1)_ゴールは明確に×(1.2.2.2)_チュートリアルはゴールを近くする×(column)_smart_criteria×(1.2.3)_大学に入りなおすべき?×(1.2.3.1)_もっと気軽な方法×(1.2.4)_良い参考書を見つけるコツ×(1.2.5)_紙の参考書を選ぶコツ×(1.2.5.1)_大学の講義の参考図書に選定されている×(1.2.5.2)_正誤表が充実している×(1.2.5.3)_改訂されている・ロングセラーである×(1.3)_情報収集の3つの方法×(1.3.1)_知りたいところから×(1.3.1.1)_遅延評価的勉強法×(1.3.1.2)_「そんなの必要ないよ」yagni原則×(1.3.1.3)_matzのソースコードの読み方×(1.3.2)_知りたいところから学ぶための前提条件×(1.3.2.1)_目標が明確化されている×(1.3.2.2)_目標が達成可能である×(1.3.2.3)_大まかに全体像を把握している×(1.3.3)_大雑把に×見つける力は10年後も必要か?×(1.3.3.1)_1,000ページ以上ある資料も、目次はたった6ページ×(1.3.3.2)_ソースコードを段階的に読む×(1.3.3.3)_ドキュメントの大まかな構造×(1.3.3.4)_英語の論文の大まかな構造×(1.3.3.4)_民法の地図×(column)_民法マップの抜粋×(1.3.4)_片っ端から×(1.3.4.1)_写経というテクニック×(1.3.4.2)_数学×(1.3.4.3)_時間を区切ろう×(1.3.4.4)_写経は補助輪×(1.3.4.5)_再び写経を必要とするとき×(1.4)_抽象とは何か×(1.4.1)_抽象・abstract×(1.4.2)_モデル・模型×(1.4.3)_モジュール×(1.4.3.1)_相互作用を制限する×(1.4.3.2)_重要でない部分を隠す=重要な部分を抜き出す×(1.4.4)_モデル・ビュー・コントローラ×(1.4.5)_パターンの発見×(1.4.6)_デザインパターン×(column)_パターンに名前を付けること×(1.4.7)_なぜ抽象化が必要か?×(1.4.7.1)_パターンの発見による一般化×(1.5)_どうやって抽象化するか×(1.5.1)_比較して学ぶ×(1.5.1.1)_「同じ」と「違う」の間に注目×(1.5.1.2)_たとえ話×(1.5.1.3)_違いに注目×(1.5.2)_歴史から学ぶ×(1.5.3)_パターン本から学ぶ×(1.6)_検証×(1.6.1)_作って検証×(1.6.1.1)_解説も作ることの一種×(1.6.2)_試験で検証×(1.6.3)_検証の難しい分野×(1.7)_まとめ×(2)_やる気を出すには×(2.1)_やる気が出ない人の65%はタスクを1つに絞れていない×(2.1.1)_絞るためにまず全体像を把握しよう×(2.1.2)_getting_things_done:まずすべて集める×(2.1.3)_全部集めて、そのあとで処理をする×(2.1.4)_どうやってタスクを1つ選ぶのか×(2.1.4.1)_部屋の片付けと似ている×(2.1.4.2)_まず基地を作る×(2.1.4.3)_タスクが多すぎる×(2.2)_「優先順位付け」はそれ自体が難しいタスク×(2.2.1)_ソートの計算量×(column)_緊急性分解理論×(2.2.2)_1次元でないと大小比較ができない×(2.2.3)_不確定要素がある場合の大小関係は?×(2.2.3.1)_探索と利用のトレードオフ×(2.2.3.2)_不確かなときは楽観的に×(2.2.3.3)_リスクと価値と優先順位×(2.2.4)_重要事項を優先する×(2.2.4.1)_「通知された」は「緊急」ではない×(2.2.4.2)_価値観はボトムアップに言語化する×(column)_7つの習慣×(2.2.5)_優先順位を今決めようとしなくてよい×(2.3)_1つのタスクのやる気を出す×(2.3.1)_タスクが大きすぎる×(2.3.1.1)_執筆という大きなタスク×(2.3.2)_タイムボックス×(2.3.2.1)_集中力の限界×(2.3.2.2)_ポモドーロテクニック×(2.3.2.3)_見積り能力を鍛える×(2.3.2.4)_分単位で見積もるタスクシュート時間術×(column)_pdcaサイクル×(2.3.2.5)_計測し、退け、まとめる×(2.4)_まとめ×(3)_記憶を鍛えるには×(3.1)_記憶のしくみ×(3.1.1)_海馬×(3.1.2)_海馬を取り除かれた人×(3.1.3)_morrisの水迷路×(3.1.4)_記憶は1種類ではない×(3.2)_記憶と筋肉の共通点×(3.2.1)_信号を伝えるシナプス×(3.2.2)_シナプスの長期増強×(3.2.3)_まず消えやすい方法で作り、徐々に長持ちする方法に変える×(3.3)_繰り返し使うことによって強くなる×(column)_海馬では時間が圧縮される×(3.4)_アウトプットが記憶を鍛える×(3.4.1)_テストは記憶の手段×(3.4.2)_テストをしてからさらに学ぶ×(3.4.3)_自信はないが成績は高い×(3.4.4)_適応的ブースティング×(3.4.5)_テストの高速サイクル×(3.5)_知識を長持ちさせる間隔反復法×(3.5.1)_忘れてから復習する×(3.5.2)_ライトナーシステム×(3.5.3)_問題のやさしさ×(3.5.4)_知識を構造化する20のルール×(3.5.5)_anki×(3.5.6)_難易度の自動調節×(3.5.7)_教材は自分で作る×(column)_知識を構造化する残り15のルール×(3.5.7.1)_作る過程で理解が深まる×(3.5.7.2)_個人的な情報を利用できる×(3.5.7.3)_著作権と私的使用のための複製×(3.6)_まとめ×(4)_効率的に読むには×(4.1)_「読む」とは何か?×(4.1.1)_本を読むことの目的×(4.1.1.1)_娯楽はスコープ外×(4.1.1.2)_情報を得ることが目的か?×(4.1.1.3)_情報伝達の歴史×(4.1.1.4)_一次元の情報を脳内で組み立てる×(4.1.1.5)_本の内容だけが組み立てる材料ではない×(4.1.1.6)_「見つける」と「組み立てる」のグラデーション×(4.1.2)_「読む」の種類と速度×(4.2)_あなたの普段の読む速度は?×(4.2.1)_読む速度のピラミッド×(4.2.2)_ボトルネックはどこ?×(4.2.3)_速読の苦しみ×(4.2.3.1)_続けられるペースを把握する×(4.2.4)_読まない×(4.2.4.1)_読まずに知識を手に入れる×(4.3)_1ページ2秒以下の「見つける」読み方×(4.3.1)_whole_mind_system×(4.3.1.1)_❶準備×(4.3.1.2)_❷プレビュー×(4.3.1.3)_❸フォトリーディング×(4.3.1.4)_❹質問を作る×(4.3.1.5)_❺熟成させる×(4.3.1.6)_❻答えを探す×(4.3.1.7)_❼マインドマップを作る×(4.3.1.8)_❽高速リーディング×(4.3.1.9)_5日間トレーニング×(4.3.2)_フォーカス・リーディング×(4.3.2.1)_速度を計測しコントロールする×(4.3.3)_見出しなどへの注目×(column)_時間軸方向の読み方×(4.4)_1ページ3分以上の「組み立てる」読み方×(4.4.1)_哲学書の読み方×(4.4.1.1)_開いている本・閉じている本×(4.4.1.2)_外部参照が必要な本×(4.4.1.3)_登山型の本とハイキング型の本×(4.4.2)_1冊に40時間かけて読む×(4.4.2.1)_棚を見る×(4.4.2.2)_読書ノートに書きながら読む×(4.4.2.3)_わからないことを解消するために読む×(4.4.3)_数学書の読み方×(4.4.3.1)_わかるの定義×(4.4.3.2)_わかることは必要か?×(4.5)_読むというタスクの設計×(4.5.1)_理解は不確実タスク×(4.5.2)_読書は手段、目的は別×(4.5.2.1)_大雑把な地図の入手×(4.5.2.2)_結合を起こす×(4.5.3.3)_思考の道具を手に入れる×(4.5.3)_復習のための教材を作る×(4.5.3.1)_レバレッジメモを作る×(4.5.3.2) Incremental Reading×(4.5.3.3)_人に教える×(4.6)_まとめ×(5)_考えをまとめるには×(5.1)_情報が多すぎる?_少なすぎる?×(5.1.1)_書き出し法で情報量を確認×(5.1.1.1)_質を求めてはいけない×(5.1.1.2)_実践してみよう×(5.1.1.3)_100枚を目標にしよう×(5.1.1.4)_100枚目標のメリット×(5.1.1.5)_重複は気にしない×(5.2)_多すぎる情報をどうまとめるか×(5.2.1)_並べて一覧性を高くする×(column)_書き出し法の実例×(5.2.2)_並べる過程で思い付いたらすぐ記録×(5.2.3)_関係のありそうなものを近くに移動×(column)_ふせんのサイズ×(5.2.3.1)_kj法の流れ×(5.2.3.1-1)_exploration_before_starting_the_kj_method×(5.2.3.1-2)_group_organization×(5.2.3.1-3)_illustration_and_documentation×(5.2.3.1-4)_effect_of_changing_format×(5.2.4)_グループ編成には発想の転換が必要×「グループ編成には発想の転換が必要」加筆案×(5.2.4.1)_グループ編成は客観的ではない×(5.2.4.2)_グループ編成は階層的分類ではない×(5.2.4.3)_既存の分類基準を使うデメリット×(column)_フレームワークによる効率化×(5.2.4.4)_事前に分類基準を作るデメリット×(5.2.4.5)_分類で負担を減らすメリット×(5.2.4.6)_家族的類似性×(5.2.5)_関係とは何だろう×(5.2.5.1)_類似だけが関係ではない×(5.2.5.1-2)_not_"related_pieces"_but_"pieces_likely_to_be_related"×(5.2.5.2)_nm法は対立関係に着目する×(5.2.5.2-2)_conflict_is_not_only_one×対立は一つだけではない×(5.2.5.3)_話題がつながる関係×(5.2.5.4)_group_organization_is_similar_to_method_extraction×(5.2.6)_束ねて表札を付け、圧縮していく×(5.2.6.1)_表札作りのメリット・デメリット×(5.2.6.2)_表札を作れるグループが良いグループ×(5.2.6.3)_ふせんが膨大なときの表札作り×付箋が膨大な時の表札作り加筆案×(5.2.6.4)_「考えがまとまらない」と「部屋が片付かない」は似ている×(column)_表札とふせんの色×(column)_知識の整合性×(5.2.7)_束ねたふせんをまた広げる×(5.2.8)_文章化してアウトプット×(5.3)_社会人向けチューニング×(5.3.1)_ステップの省略×(5.3.2)_中断可能な設計×(5.3.3)_a4書類の整理法×(5.4)_繰り返していくことが大事×(5.4.1)_kj法を繰り返す×(5.4.2)_繰り返しのトリガ×(5.4.3)_インクリメンタルな改善×(5.4.4)_過去の出力を再度グループ編成×(5.4.5)_電子化×(5.5)_まとめ×(6)_アイデアを思い付くには×(6.1)_「アイデアを思い付く」はあいまいで大きなタスク×(6.1.1)_アイデアを思い付く3つのフェーズ×(6.1.1.1)_耕すフェーズ×(6.1.1.2)_芽生えるフェーズ×(6.1.1.3)_育てるフェーズ×(6.1.2)_先人の発想法×(6.1.2.1)_youngのアイデアの作り方×(6.1.2.2)_川喜田二郎の発想法×(6.1.2.3)_otto_scharmerの変化のパターン×(6.1.2.4)_芽生えは管理できない×(6.2)_まずは情報を収集する×(6.2.1)_自分の中の探検×(6.2.2)_言語化を促す方法×(6.2.2.1)_質問によるトリガ×(6.2.2.2)_フレームワークのメリットとデメリット×(6.2.2.3)_創造は主観的×(6.2.3)_身体感覚×(6.2.3.1)_絵に描いてみる×(6.2.4)_たとえ話・メタファ・アナロジー×(6.2.4.1)_nm法とアナロジー×(6.2.4.2)_clean_languageとsymbolic_modelling×(6.2.5)_まだ言葉になっていないもの×(6.2.5.1)_暗黙知:解決に近付いている感覚×(column)_二種類の暗黙知×(6.2.5.2)_違和感は重要な兆候×(6.2.5.3)_thinking_at_the_edge:まだ言葉にならないところ×(6.2.5.4)_辞書との照合×(6.2.5.5)_公共の言葉と私的な言葉×(6.2.5.6)_kj法も違和感に注目×(6.2.6)_言語化のまとめ×(6.3)_磨き上げる×(6.3.1)_最小限の実現可能な製品×(6.3.1.1)_誰が顧客かわからなければ、何が品質かもわからない×(6.3.1.2)_何を検証すべきかは目的によって異なる×(6.3.2)_u曲線を登る×(6.3.3)_他人の視点が大事×(6.3.4)_誰からでも学ぶことができる×(6.3.5)_タイムマシンを作れ×(column)_知識の分布図×(6.3.6)_再び耕す×(column)_書籍とは双方向のコミュニケーションができない×(6.4)_まとめ×(7)_何を学ぶかを決めるには×(7.1)_何を学ぶのが正しいか?×(7.1.1)_数学の正しさ×(7.1.2)_科学と数学の正しさの違い×(7.1.3)_意思決定の正しさ×(7.1.3.1)_繰り返す科学実験と一回性の意思決定×(7.1.3.2)_事後的に決まる有用性×(7.1.3.3)_過去を振り返って点をつなぐ×(7.2)_自分経営戦略×(7.2.1)_学びたい対象を探す探索戦略×(column)_選択肢の数が意思決定の質にもたらす影響×(7.2.1.1)_探索範囲を広くする×(7.2.2)_知識を利用して拡大再生産戦略×(7.2.3)_卓越を目指す差別化戦略×(7.2.3.1)_他人からの知識の獲得はコストが安い×(7.2.3.2)_他人から得た知識は価値が低い×(7.2.3.3)_卓越性の追求×(7.2.4)_かけ合わせによる差別化戦略×(7.2.4.1)_ふたこぶの知識×(7.2.4.2)_連続スペシャリスト×(7.2.4.3)_新入社員の戦略案×(7.2.5)_組織の境界をまたぐ知識の貿易商戦略×(7.3)_知識を創造する→

- →ボードゲームとしてのクリーンランゲージ×体験×みずからの目で見なければならない×質問がフロー状態を引き起こす×体験の言語化と自己理解の深化×エンパシーライティング×コーチング×他人のアイデアを聞くときの自分メモ×タスク整理に無理やり使う×能動学習のうまくいかない話をしてたら本を読めという結論になった×やる気システム×終わりのデザイン×状況を入力として行動の案を返す×Regroup×会話ログ2020-06-05→

- →週記2023-08-21~2023-08-28×whole_mind_system×マルチヘッド×日記2023-08-23×spaced_repetition更新×spaced_repetition×Incremental Reading×Incremental Writing×ページメモリ×話題のピン留め効果→

- →aiボット×役割×目的×エンジニアの知的生産術×書籍としてのエンジニアの知的生産術×scrapbox上のコミュニケーションの場としてのエンジニアの知的生産術×aiと人間の参加する場としてのエンジニアの知的生産術×Incremental Reading×scrapboxをもっと活用する案×再度発散フェーズ×発散フェーズ×AIの役割の明確化が大事×omoikane_bot×memochat→

- →エンジニアの知的生産術×書籍としてのエンジニアの知的生産術×scrapbox上のコミュニケーションの場としてのエンジニアの知的生産術×aiと人間の参加する場としてのエンジニアの知的生産術×Incremental Reading×aiボット×scrapboxをもっと活用する案×再度発散フェーズ×発散フェーズ→

- →幅優先探索×spaced_repetition更新×🌀ユージン・ジェンドリンと川喜田二郎とplurality×ベクトル検索でつながる×🤖ねりねり×🤖「公開scrapbox期」の終焉か??×🌀一旦カオスがもたらされる×指差し×なにかを変えて問題が起きたら元に戻すのではなくさらに変える×🌀言葉の力:_体験を語る、目指す世界を描く×高速に脱線する×「作った」と「使ってる」の違い×自分が使わないものを発表するな×pin-diary-6×エンジニアの知的生産術×Incremental Reading×sm-2_algorithm×日記2023-08-24×日記2023-08-26×日記2023-05-17×日記2022-08-25→

- →kj法勉強会@ロフトワーク_講義資料v1×kj法勉強会@ロフトワーク_講義資料v2×kj法勉強会@ロフトワーク_事前マップコメント×kj法勉強会@ロフトワーク_講義中のzoomコメント×kj法勉強会@ロフトワーク_個人ワーク中のslack×kj法勉強会@ロフトワーク_質疑×「グループ編成には発想の転換が必要」加筆案×kj法のカードの配置に不正解はない×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×重要なのは付箋ではない×浮き草と樹木のたとえ×kj法のグループ化を粘土にたとえる×否定形の指示は理解しにくい×ボトムアップのグループ化を中断可能にする×付箋が膨大な時の表札作り加筆案×情念とは×先入観について×動詞で説明する×心の中のメーターのたとえ×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×言の葉の影×kj法_渾沌をして語らしめる×「渾沌をして語らしめる」勉強会×探検ネット(花火)勉強会×成功は成功のもと×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×川喜田二郎による関係の実例×無明の霧×川喜田二郎が一気に組み立てたラベル枚数は最大800枚×六ラウンド累積kj法は1%もない×わからないものの言語化は難しい×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×川喜田二郎による情報粒度の実例×kj法だけ習得しても花火日報を身につけていないと毎日の実践が困難×折にふれて採集×複数のグループに入りそうで戸惑う×kj法の正しさについて×考える花火誕生の流れ×自転車のたとえ×文章化しないのはもったいない×「データをして語らしめる」は「事実をして〜」ではない×得られた発想をどこまで批判しどこで終結させるのか×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×歩く目線と飛行機の目線×アンケート調査からのkj法が一番難しい×結局すべて自分の主観では?×クライアントのアウトプットが正解かわからない×kj法という言葉は曖昧×表札の使命×一匹狼に価値がある×対立するラベルは近くに置く×言葉の連想的意味でつながる×kj法勉強会@サイボウズ×脇道のたとえ×kj法の表札をいつ変更するのか×kj法の表札をいつ変更するのか(作成プロセス)×講義資料ショートバージョンを作る×目的ではなく手段×違和感×(6.2.4)_たとえ話・メタファ・アナロジー×やってみせ×グループ編成は小チームから大チームへ×抽象化しすぎるな×一つの刺激に触発されたアイデア×kj法の先にあるもの×西尾の我流に名前をつける×グループ編成のバッドパターン×kj法勉強会振り返り勉強会×集めた理由を後から書く×「まとめる」と「まとまる」→

- →人生100年時代の社会保障とpolitech×scrapbox情報整理術×配列の確定×書籍は有限化のツール×scrapboxと長文×荒ぶる連想×機械的コンテンツ×著者の数とフォーマット×一次元的/ネットワーク的×Regroup×文章が作られるプロセス×チャットでの書き出し法とkj法の差:時系列×注釈を入れたい×keichobotは言語化しkozanebaは一次元化する→

- →完成させないとネガティブな気持ちが加速する×完成の尺度×ワクワクの源泉×「面白い」のkj法×知的生産アーティスト×一流の画家×社会の評価×内発的動機×現代美術×大衆を喜ばせるのは悪×わからないことを共有する×連想接続×美大生と東工大生×悩むと考えるの違い×情報の非対称性を破壊×Regroup×scrapboxキーフレーズサジェスト→

- →最初から完璧を目指さない×スタージョンの法則×アジャイル開発×一次元に直列化された言葉×scrapboxベストプラクティス×脳の中のように連想の道によってネットワーク状につながった思考×間隔反復法×Incremental Reading×Incremental Writing→

- →piotr_wozniak×supermemo×Incremental Reading×todo×(3.5.7.1)_making_questions_is_chance_to_make_memory×(3.5.7.2)_use_personal_experiences×(3.5.7.3)_copyright_and_private_use→

- →サイボウズ×scrapboxとマインドマップ×scrapboxベストプラクティス×wikiモード×kj法×Incremental Reading×supermemo×リンク化×リゾーム×授業は体育×rakusai×htomine×姫ドラ×jishihara×masui×sushitecture×pastak×kanata→

- →エンジニアの知的生産術英語化プロジェクト(-20200122)×pinten×gtd×Regroup×未踏ジュニア深圳ツアー2019×人間のバグ×「面白い」のkj法×第4刷に向けての修正差分×慣れると飽きる→

- →自作電子的kj法ツールgrouping×ReGroup2018×pRegroup×Regroup v2 解説×regroup_v2振り返り×movidea×pMovidea×kozaneba×pkozaneba→

- →Regroup×2021-07-20movidea開発日記×2021-07-26movidea開発日記×2021-07-27movidea開発日記×2021-07-28movidea開発日記×2021-07-29movidea開発日記×styled-components×reactn×immer×2021-07-19movidea開発日記×✅フォントサイズの自動調整ができるか?×jsonインポート機能×2021-07-14movidea開発日記×reactnを露出してcypressから使う×✅domでのスムーズな拡大縮小平行移動×macbookのトラックパッドで拡大縮小平行移動×2021-07-13movidea開発日記×畳んだものは一段階大きくなる×圧縮付箋の展開時どうなるべきか×編集urlどうあるべきか×regroupからmovideaへ×2021-07-15movidea開発日記×バルーンメニュー→

- →Regroup×kj法×整理の支援×作業領域が狭すぎる×ipad×二本指ジェスチャー×直感的に拡大縮小×apple_pencil×手書き加筆×product/user_fit×movidea×投げ縄選択×reactの差分更新×ブラウザ機能で検索が効く→

- →頭を整理するツール×Regroup×要求要望のネットワーク×regroupリリースノート2021/5/11×regroupの設計について相談したい×🤔平行移動モードをやめる×keichoからregroupにエクスポートした後のことについてもっと言語化できるといい×🤔具体的な用途でのregroupの使い方解説を3つ作る×🤔今付箋が何枚あるのか知りたい×🤔インポート画面、ipadでも編集しやすいようにボタンがあるといい?×🤔複数行テキストからregroupマップを生成×✅最新のchromeで画像付箋が表示されない×✅新規ブランクマップ作成でエラーダイアログが出る×✅favicon変えた×✅付箋クリックで複数行インポートダイアログ×✅チャットログからregroupマップを生成×✅インポート画面で追加される付箋の枚数と長さが出る×✅flexboxで並べたdivの片方だけscroll×✅一番長い行の頭にジャンプ×✅作業過程を読者に手軽に共有×長文の付箋への分割支援×✅最長行をワンクリックで刻む×✅wasdやカーソルで平行移動×✅スペースキーで全体ズームと原寸表示の切り替え×✅全体表示ショートカットが全体表示にならないバグ×🤔原寸でスクリーンショットを作る×外部リンク付箋のアイコンが付箋拡大でズレる×server_side_rendering×regroup-10×json形式でのエクスポート×画像リンクもopenurlできる×付箋サイズが大きくなると文字がズレる×pRegroup2020→

- →立川_智也×ちゃんと主観的×好き嫌い×好奇心×退屈×面白い×好き嫌いモジュール×好奇心モジュール×わからない単語×Incremental Reading×間隔反復法×独立欲求装置×次元削減注意×アナロジーの発見×連想装置×主観×感情→

- →更新される状態表示はタイトル冒頭絵文字にする×タスク管理には2種類ある×優先順位が整合性によって決まる×scrapboxで開発×gtd×wip制限×付箋はイミュータブル×「編集」ではなく「再利用」×scrapboxとプロジェクトマネジメント→

- →Regroup×プロジェクトのタスク管理をScrapboxでやる×オフラインでも新規マップの作成が出来る×モバイル書き出しツール×共同編集ほんとに必要?×保存のテスト×pkakidashi×ptegaki×ノートテイク実験×図には3種類ある×考えるための図×自分の知的生産性向上×伝えるための図×共有するための図×まずは徹底して自分のニーズを満たさなければいけない×今選択してるスタイルが画面上で表示されているべき×regroup2020-01-27×regroupを使いたくなるシチュエーション×Scrapboxからのインポート×scrapbox通りの見栄えを目指さない×画像付箋の原寸表示×スタイル変更uiの改善×投げ縄選択はゴーストにならない×フィードバック×パスの自動グループ化×pregroup2019×pregroup-done-2020×pregroup-done-2019→

- →Regroup×表札のないグループを畳んだら一番左上を表札にする×付箋を含まないグループを畳むとサムネイル表示する×グループの中での場所変更×表札の事後的変更×regroupでのグループ化のデモ×状態名と変数を束ねて型で制約×グループから枠線を取り去る×テキスト入力の簡素化×パス描画の高速化×事後的に保存できる×線の色・太さ・点線を変更×外部リンク付箋を新しいタブで開く×ゴーストドラッグ×ハンバーガーメニュー×scrapboxの各ページをアイテムとして表示して整理×付箋に画像を表示×regroup_リリースノート→

- →付箋×アウトラインプロセッサ×手書き図解×キーボード×フリック×音声入力×どこに置くかは最初は考えない×アウトプットしてから考える×何も考えずに投げ込める×視野に紐づいたメモ×図解しながら音声録音×視野×業を授ける×プロセス共有×最終成果物だけシェア×1次元的な書き連ね×ユーザの自由は大事×箇条書き×字下げ×Regroup→

- →付箋・パスの投げ縄選択×選択されたもののグループ化×表札の表示×グループの子要素の位置を再帰的に更新×コネクタ×グループの中の付箋をドラッグで出し入れ・配置変更×表札の編集×バルーンメニュー×グループ化×ReGroup2018×付箋の圧縮展開×圧縮付箋の展開時どうなるべきか×既存グループの付箋追加削除ui×pregroup-done-2019→

- →piotr_wozniak×supermemo×(3.5.2)_leitner_system×Incremental Reading×spaced_repetition×extract×sm-2_algorithm×burden×search×leverage_reading×connection×serendipity_from_random_reading×fill-in-the-blank×francis_bacon×(4.1.1.6)_gradation_between_"finding"_and_"assembling"×search_engine×concrete×abstract×artifact×methodology→

- →kj法×発想法×アイデアが欲しい×ワーキングメモリーの拡張×書き出し法×フレームワーク×トリガー×ブレインストーミング×ワールドカフェ×クリーンスペース×Incremental Writing×やる気が出ない×時間がない×何をやるか×意思決定×タスクシュート時間術×条件付きプランニング×ポモドーロ×Incremental Reading×gtd×ポケット一つ原則×ノートは一冊にまとめる×人生複線思考×サイボウズ式の小崎さんのやつ×結城さんの星取表×検索可能にする×リマインダー→

- →タスク×ふせん×川喜田二郎×フェーズ×知識×あなた×サイクル×読み方×メタファ×本章×優先順位付け×kj法×全体像×しくみ×抽象化×プログラミング×やる気×ピラミッド×ソフトウェア×注×プログラム×whole_mind_system×パターン×プログラミング言語×ボトムアップ×たとえ話×価値×プロセス×知的生産術×分野×概念×アウトプット×グループ×学び×目的×他人×言語化×海馬×情報×考え方×誰か×視点×創造性×書き出し法×速度×盲点×教科書×原動力×方法×アナロジー×表札×発想法×方法論×それ自体×抜き書き×Incremental Reading×単語×抽象概念×情報収集×見積り×一覧性×著者×文章×意思決定×シナプス×脳内×インプット×記憶×ルール×暗黙知×ゴール×写経×ソースコード×モデル×仮説×顧客×コンピュータ×実験×エンジニア×グラデーション×モデル化×アジャイル×supermemo×速読術×言葉×自分×複数×ボトルネック×ラット×複数人×フィードバック×具体例×symbolic_modelling×書籍×何回か×コーディング×岩波書店×メリット×レポート→

- →積読×不安×scrapbox×エモーション×リンク化×サジェスト×裁断スキャン×知識ネットワーク×検索×通読×知識を外部化×忘れる不安×時間軸分散×Incremental Reading×間隔反復法→

- →todo×人生の目的は日常タスクの抽象化で作る×人間の知性を強化したい×生産性向上×エンゲルバード×人工物×方法論×言語化×クリーンランゲージ×kj法×書き出し法×Incremental Writing×Incremental Reading×耳栓×やる気システム×2017やる気システムリニューアル×2015やる気システムメモ×マインドパレス×intellitech×プロアクティブ×ポスト資本主義社会→

- →時間超越×facebookの「過去のこの日」×間隔反復法×Incremental Reading×後で読む×Incremental Writing×ScrapboxでIncremental Readingを実現するには×scrapboxカスタマイズ→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]