書籍は何を売っていたのか

作成過程の自分観察がこちらにある: 20180502自分観察ログ

「マッハ新書以前の書籍は何を売っていたのか」という問いを見てもう一歩進んだ

AさんとBさんが近くにいて、教えるAさんの行動をBさんが観察できる状況

まずAさんの作業をBさんが傍で見ることによって非言語的な伝達が行われる

経験の共通化 #共同化

共通の経験をAさんがどう解釈しているか言葉で伝えることによって、解釈の共通化が行われる

そのままほっておくとBさんがBさんなりの解釈をする

教える人と教わる人が離れていて直接観察できない場合

書籍などでよくある状況

まずAさんが言語化をする

しかしこの時に、言語化が難しい経験は取りこぼされる

生の経験を書籍の形で運ぶことができない場合がある

経験を解釈し言語化したものになる

共同観察できる状態よりは劣った学びのフォーマットである

が、スケールする

教育をする側の増加よりも速く教育を受ける側が増えた状況下で有効

抽象化され言語化された本を読んだBさんは、その言語化された解釈を、自分の経験と結びつける必要がある

腹に落ちる、血肉になる、などのメタファー

この「自分の経験との結合」は容易なものではない

そこで著者側は、かみ砕いた説明をしたり、具体例を入れたり、小説形式にしたり、「漫画でわかる」形式にしたりする

これは著者側がコストを掛けることによって読者に歩み寄っている構造

少品種大量生産の時代にはそれでもよかった

大勢の読者によって著者のコストを負担するから

著者がコストをかけて「わかりやすい本」を書くと長く多く売れる

コストを掛けることが正当化された

分野の細分化

市場に出てくる商品の種類の増加

1冊の本あたりの読者の量が減少した

書籍のシグナリングの効果の減少

インターネットの登場

インターネット上での情報流通の質・量・速度に比較して、書籍という流通経路の魅力が減少

著者側のそれをやるインセンティブが薄れている

読者側も情報洪水に溺れている

アジャイルとウォーターフォール

書籍は、顧客(読者)が目の前にいない状態で書きあげる

これは大変

コストをかけて作成した後で、顧客が存在しないことに気付くと問題

関連: リーン・スタートアップ

著者の側としては顧客の反応をなるべく早く知りたい

レビュワーの導入など

ソフトウェア業界では一足早く類似の考え方に到った

リリース可能なものをなるべく早く作ってリリースする

顧客との対話を通じて作るべきものが何かを明らかにする

整理

書籍は何を売っていたか

抽象化された概念と、抽象化された概念を読者が自分の経験と結合することの支援

Related Pages

- →なぜ知的生産術に投資するのか×ラッダイト×リーン・スタートアップ×何が作るべきものか×ダブルループ学習×持続的改善×顧客ニーズの雲×良いとされていたこと×破壊的イノベーション×aiに奪われる仕事×分布の中央から削減される→

- →会社の中にないものを外の世界から引っ張ってきて結合×社外からの知識獲得のジレンマ×知識獲得コストを下げるために投資する×経路依存性דもやもや”をはき出すことが次の一手×SECIモデル×建てること、住むこと、考えること×マインドパレス×クリーンスペース×コンヴィヴィアリティのための道具×グループウェア×メタバース×コンヴィヴィアリティ×知識創造企業×seciスパイラル×共同化→

- →体験過程と意味の創造×「体験過程と意味の創造」勉強会2×フェルトセンス×シンボルと意味の対応の図×「概念」は論理的にユニークに特定されシンボル化されたもの×ストーリーの交差点がアトムになる×交差点×多スキーム的×multischematic×無数的×non-numerical×meanings_are_likenesses_and_vice_versa×明確な境界を持たずに濃淡を持って広がっている×scrapboxのリンク×2-hop_link×meanings_are_likenesses_and_vice_versa(v1)×relation_or_relata×創造過程に二通りの方向性がある(v1)×「新しい側面」が作られたときに、それがどのようなシンボルとして表現されるかには三通りある×濃い薄い円の図×「aとbの間の関係」と「bによって作られたaの側面」は同じ×circumlocution×共同化×時間的文脈×差延×側面が見出される×複数性×multiplicity×multiplicity(v1)×メディエイターパターン×(6.3.5)_タイムマシンを作れ×連想ネットワーク×「言語化」するフェーズと「一次元の文章に清書」するフェーズは分けた方がいい×カール・ロジャーズ×i._a._richards×all_specified_meanings_are_metaphoric×言語化のパターンランゲージ×デザインパターン×ユージン・ジェンドリン×砂上の楼閣×ワイガヤ×いいよどみが意味を作る×対人音声コミュニケーション×「体験過程と意味の創造」勉強会4→

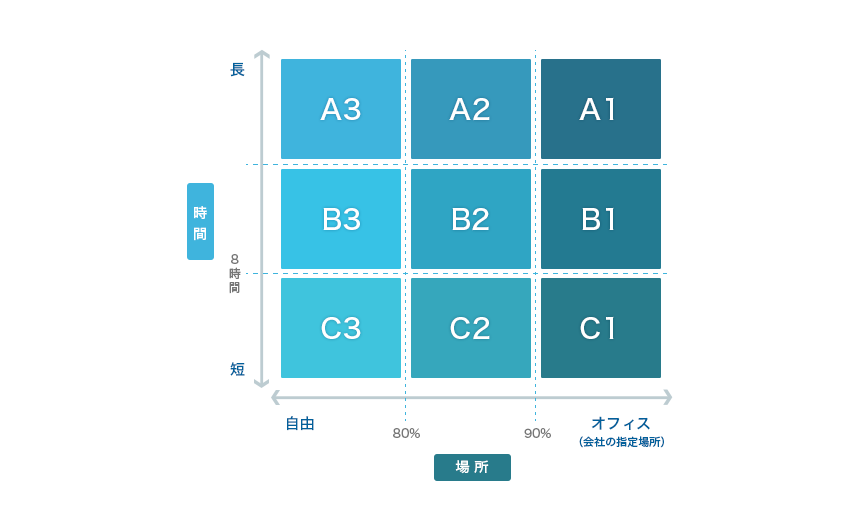

- →目標管理×成果主義×360度評価×50%ルール×部活動支援×スキル×覚悟×リーン・スタートアップ×チームのことだけ、考えた×社内評価だけで給料を決めるのをやめたら、多様な働き方が実現できた×複業は重なっている×新結合×会社の中にないものを外の世界から引っ張ってきて結合×未踏会議×複業採用×質問責任×会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。×会社さんはいない×サイボウズの自由すぎる働き方はこんなやり方で管理されていた×給与テーブル×ティール組織×理想に向かって真摯に活動した結果備える性質×企業理念の株主総会決議事項化×取締役を社内公募→

- →todo×経営ゲーム×ゲーム×経営の失敗×投資対象の選択×リーン・スタートアップ×ドラッカー×factorio×simcity×知識労働者×シュンペーターによるイノベーションの定義×ドミニオン×囲碁×ニッチ偶発拡大戦略×利用と探索のトレードオフ×ワーカープレイスメント×カンニングの推奨×クッキークリッカー→

- →日記2025-04-07×コーディングエージェント×魔法×複雑さ×ビルディングブロック×ブラックボックス化×コミュニティと一緒に体験×共同化×一緒に試行錯誤×ビルディングブロックを積み重ねていく×箱を上に積む×魔法の世紀×世界の再魔術化→

- →日記2023-09-01×黎明期×試行錯誤×シグナリング×アーリーアダプター×アーリーアダプター集団の形成×試行錯誤は見えにくい×見えなくなる×質が向上すると見えなくなる×満たされると見えなくなる×観測範囲の外に移動したものが見えなくなる×日記2023-03-19×世界が急速に変化すると、変化しているように見えなくなる×aiにできないことをできるようにならなければ、aiより価値のないものとみなされる→

- →新結合×道のないところに道を引く×0→1×堤防に穴を開ける×パイプをつなげる×新結合と水面のたとえ×新結合が常に有益なわけではない×川を作る×mvp×ボトルネックの解消×1→10×factorio×プロアクティブとリアクティブ×誤った二項対立×安野たかひろ×tokyoai×安野たかひろを都知事に×マイナ投票×東京都知事選2024×変革期×再構築×シグナリング×細胞間シグナル伝達×シグナル物質×メイフラワー号×デジタル民主主義×熟議民主主義×多数派の専制×課題解決型×未来の東京を選ぼう×polis×僕ひとりしかいないからあらゆる複数人グループより希少×ファンダム化×日記2024-06-26×日記2024-06-28×日記2024-03-19×日記2023-06-27→

- →実践共同体×作る人×社会を実装する人×実装×私たちは政治システムをコーディングすることができます×実装なき思想はもういらない×シグナル×社会の再構築×シグナリング×応援する人をまとめる×既存の枠組み×インナーサークル×二重組織×取りこぼさない×なるべく取りこぼさない×デジタル民主主義×都知事選ハッカソン×「なぜ誰もやらない」と言うな、あなたもその一人だ×安野たかひろ×ブロードリスニング×plurality×熟議民主主義×polis×tokyoai×安野たかひろを都知事に×5000万円の選挙資金×日記2024-06-27×日記2024-06-29×日記2024-03-20×日記2023-06-28→

- →西尾泰和×サイボウズ・ラボ×一般社団法人未踏×未踏ジュニア×エンジニアの知的生産術×ロングセラー×社会的証明×時の試練×陳腐化×chatgpt×学びのサイクル×予測モデル×学びの機会×創造性×意欲×熱意は希少なリソース×知識を構造化×応用する能力×情報の氾濫×情報を取捨選択する能力×自分なりの考え×価値あるアイデア×学ぶべき対象を見極める能力×ai時代を生き抜く×機械の力を活用×人間としての創造性を発揮する×社会的トリガー×連想のストック×知識のネットワーク×scrapboxは忘れたことを思い出させてくれる×有用な概念の当たり判定を拡大する×過去の自分×kozaneba×電子的kj法のメリット×kj法勉強会@ロフトワーク×似たものと比べることで理解が進む×自分のscrapboxをchatgptにつないだ×retrieval-augmented_generation×差別化×コモディティ化×パーソナライズ×nishio_hirokazu's_assistant×lenchi_前書き×lenchi_前書き生成過程×エンジニアの知的生産術_著者公式ページ×自己紹介×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×ブロードリスニング×audrey_tang×glen_weyl×⿻數位_plurality×理解を組み立てる×共同化×デジタル公共財→

- →conviviality×自立共生×共悦×共愉性×祝祭性×イヴァン・イリイチ×単なる消費者×scratch×信仰×教育×天下り×脱学校の社会×自立×共生×大量生産×祭り×コンヴィヴィアリティのための道具×コンピュータグラフィクス、メディアアート、茶文化、そして、禅。×siggraph_asia_2021で雑談について考えた×自分たちの場×kozaneba:コンヴィヴィアリティ×convivial×集合的創造性ーコンヴィヴィアルな人間学のために×コンビビアリティ→

- →エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター_aiまとめ×エンジニアの知的生産術_著者公式ページ×エンジニアの知的生産術×コーディングを支える技術_著者公式ページ×学びの加速×学びを加速させる人×なぜ知的生産術に投資するのか×生産性の向上×知識と資本論とテクノロジストの条件×何をどう学ぶか?×何をどう学ぶか?2:三大入力方法×なぜ学び方に興味を持ったか?×特集_エンジニアの学び方×アウトプット×理解は仮説×知識の行動による証明×リーン・スタートアップ×言葉×概念×物質×道具×言葉によって道具を作る×生身の人間×ハンドル×液体が容器に入っているメタファー×付箋は本体ではない×概念のハンドル×フック_×エンジニアの知的生産術_反響まとめ×scrapbox×連想のストック×著者の数とフォーマット×ネットワーク的な情報表現×エンジニアの知的生産術と体育型授業×知識資本→

- →2019-01-24×立川_智也×コミュニケーション×100人100通りの働き方×チームワークあふれる社会を創る×言語化構造化伝える×集まるの見ると嬉しい×理系で論理的×プロセスよりパッケージのほうが価値が高い×人の集団を均質と仮定×既製品×パトロン×デュシャンの泉×良いの定義が違う×汎用性×世の中の大部分の人は自分のニーズが満たされるかどうかにしか関心ない×情報の非対称性×シグナリング×運が良い×学習性無力感×悲観的な勘違い×無根拠の全能感はロケット打ち上げのエンジン×エミュレータ×使える道具×融合人格×大人の発達障害について考える×エンジニアの知的生産術→

- →2018-03×エンジニアのための自分経営戦略_参考文献×"エンジニアのための自分経営戦略"まとめ×陳腐化×if文から機械学習への道×きこりのたとえ×旅人×7つの習慣×新しいこと×不安×損失額の限定×リアルオプション×経営戦略×リソース配分×資源配分×戦略サファリ×スモールスタート×列挙を疑え×お金は使うとなくなる×ポスト資本主義社会×知識獲得戦略×行動×環境×結果×実験×pdcaサイクル×リーン・スタートアップ×知識の交換によって学ぶ×知識が双方向に流れる×知識の少ない人からでも学ぶことができる×知識交換の必要条件×周りと同じものを学んでも知識交換はできない×知識の分布図×競争優位×マイケル・ポーター×ファイブフォース分析×狭き門×市場開拓コスト×状況×状況に埋め込まれた学習×ゲーテッドコミュニティ×共有地の悲劇×二重コミュニティ×答えをコピーしても無益×連続スペシャリスト×π型人材×技術進歩による海面上昇×言葉が熟す×アウトプットを焦ると劣化コピーになる×giver→

- →サイボウズの人事制度×内閣府イノベーション人材の流動化に係る要因調査×ハッカソン×リーン・スタートアップ×あくなき探求×ossポリシー×「組織の外の情報」の吸収速度×知識の流入×退職者カンファレンス×アルムナイ×多様な個性を認める×多様な個性×弱い紐帯×人材の流動性×オープンイノベーション×事後的×研究者の評価に数値基準を設けてはいけない→

- →劣化コピー×靴磨きの少年×観測範囲の問題×悲観的な勘違い×古典の有用性×自己啓発×意識高い系×視野が狭い×悪貨は良貨を駆逐する×少数派ばかり観測する人の中では少数派が多数派×バグったプログラムが世の中にたくさんあったとしてもバグってることが正しいことにはならない×バカが多くてもバカが正しいことにはならない×大御所はまとも×二人が違うことを言う絵のシリーズ→

- →思考の結節点2021-10-28×定義を明文化×事例によってキャリブレーションされてる×思考のプロセスを共通体験×共同化×情報発信ガチャ×結論の共有はどうでも良×思考の共有×福袋×結論は思考プロセスの断面×表現が固定化してロープになる×表現の固定化→

- →査読×追試×プレプリント×希少な財×アテンション×タイムリーに公開×査読付き論文×個人にとって得×得×交換様式c×贈与経済×優秀な人材×優秀さのシグナル×将来価値×現金というコモディティ×シグナリング→

- →plurality×経験から浮かび上がるまだ名前のない概念×経験の言語的な伝達は情報量が不足しがち×フォーカシング×考える花火×ポランニーの暗黙知×共同化×体験過程×思考の結節点2023-04-10午後×the_implicit×日記2023-08-25×ユージン・ジェンドリン×川喜田二郎×環境の変化が速くなると知識ではなく知性が信頼される→

- →経験×自明×体験的に自明×体験のコスト×経験がものを言う×具体的経験×経験の側面×/エンジニアの知的生産術_知的生産とは何か/この本を読むメリット×感覚から得られる経験的知識は混乱した不明瞭な知識×付箋用ダイジェスト×100%の理解の罠×20180502自分観察ログ×思考の結節点2022-03-11×エンジニアの知的生産術_目次ダイジェスト→

- →エンジニアの知的生産術×暗黙知×個人的知識×tacit_knowing×tacit_knowledge×knowing×knowledge×脱批判哲学をめざして×批判哲学×デカルト×哲学の原理×方法的懐疑×西洋哲学×カント×批判×純粋理性批判×実践理性批判×判断力批判×暗黙知の次元×野中郁次郎×知識創造企業×共同化×表出化×連結化×内面化×まだ言語化されていない経験的知識×問題の解決に近付いているかどうかを感じる感覚×実験科学×仮説検証×我思う、故に我在り→

- →aiが毎日研究ノートを書く×多様な視点×反脆弱性×不確実性×急がば回れ×暗黙知×共同化×pdcaサイクル×SECIモデル×これ自体が実例×human_in_the_loop×安定した価値×aiを人間と対等な存在にする×aiを道具化×🤖2023-08-12 07:08×パーソン論×「巧遅は拙速に如かず」には不安耐性が必要×🤖2023-08-12_03:01×脱線=連想=新結合発見×kj法の表札をいつ変更するのか(作成プロセス)×KJ法勉強会@サイボウズ×SECIモデルとPDCAサイクル×🤖2023-08-12 02:30×s-pdca×納得感のない計画×🤖2023-08-12_01:16→

- →#×共同化×s-pdca×納得感のない計画×##×双対セグメント木×時間がない×🤖2023-08-12 02:30×abc179×依頼を先延ばしにする症例×ppoi×agc032b×hatena2009-04-26×「ボードゲームとしてのクリーンランゲージ」とは×hatena2009-05-14×初つぶやきglsl→

- →共同化×s-pdca×納得感のない計画×#×🤖2023-08-12_01:16×労働時間×反脆弱性×脱線=連想=新結合発見×kj法の表札をいつ変更するのか(作成プロセス)×hatena2008-02-19×KJ法勉強会@サイボウズ×マイクラje日記×SECIモデルとPDCAサイクル×意味の近さの解釈揺れ×hatena2008-12-02×hatena2008-10-25→

- →シンボルと意味の対応の図×ちゃんと主観×間主観×dwell-think×制度化した言葉×共同化×共通言語×フェルトセンスとシンボルの図×体験過程と意味の創造×シンボル空間×6と9×円でも四角でもない→

- →機械学習×真偽値を数値にする×重み×ロジスティック回帰×アカデミア×顧客価値×新規性×ビジネス要件×顧客が何を求めているか×制約条件×minimum_viable_product×コンシェルジュ型mvp×人がやる方法×リーン・スタートアップ×具体的不満×教師データ×pdcaサイクル×科学的方法論×改善×能動学習×chatgpt_outperforms_crowd-workers_for_text-annotation_tasks×ナイーブベイズ×確率モデル×判断の自信→

- →日記2023-05-04×世界のちぎれ×減ったのではなく観測範囲の外に移動した×アーリーアダプター集団の形成×キャズム×ノウハウが溜まると発信されなくなる×新しい技術×新しい物好き×発信×シグナリング×情報は情報発信者に集まる×無課金のchatgptを日本語で試してわかった気になるのをやめろ×蜘蛛の糸×僕がマサカリを投げなくなったわけ×蜘蛛の糸を垂らす人→

- →KJ法勉強会@ロフトワーク_講義資料v1×kj法×ホワイトボード型のコミュニケーション×miro×かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×問いかけが言語化を促す×コーディングを支える技術×京都大学サマーデザインスクール×エンジニアの知的生産術×対立から考える×プレゼンのスライドに似てる×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×kj法_渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×SECIモデル×共同化×自転車のたとえ×人それぞれ個性がある×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×言葉の解像度を高める×一匹狼に価値がある×心理的安全性×一仕事の達成が人もチームも育てる×主体的判断×データをして語らしめる×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×考える花火×守破離×利用と探索のトレードオフ×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×ブレインストーミング×探検ネット×考える花火誕生の流れ×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命→

- →kj法勉強会@ロフトワーク×KJ法勉強会@ロフトワーク_講義資料v1×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×kj法_渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×知の探検学×共同化×自転車のたとえ×我流は悪くない、むしろ良い×人それぞれ個性がある×状況・目的が変われば、適切な方法も当然変わる×発想法×探検ネット×渾沌をして語らしめる×考える花火×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×考える花火誕生の流れ×望ましくない妥協×一仕事の達成が人もチームも育てる×たくさんの根拠に繋がっている×自信×掘り下げ×データをして語らしめる×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×kj法は枚数が2倍になると4倍難しくなる×ゴールを近く×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命×問いかけが気づきを促す×質問が言語化を促す×気づき→

- →かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×問いかけが言語化を促す×コーディングを支える技術×京都大学サマーデザインスクール×エンジニアの知的生産術×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×kj法_渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×SECIモデル×共同化×自転車のたとえ×人それぞれ個性がある×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×一匹狼に価値がある×一仕事の達成が人もチームも育てる×データをして語らしめる×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×考える花火×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×探検ネット×考える花火誕生の流れ×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命→

- →エンジニアの知的生産術_著者公式ページ×アイデアを思い付くには×アイデアのつくり方×u理論×川喜田_二郎×「知」の探検学×視点を変えてみよう×変化のデザインパターン×リーン・スタートアップ×創造性とは何か×metaphors_in_mind:_transformation_through_symbolic_modelling×メノン×michael_polanyi×個人的知識×脱批判哲学×rené_descartes×哲学の原理×暗黙知の次元×知識創造企業×リファクタリング×ステップ式質的研究法×tae×maurice__merleau-ponty×言語の現象学×創造力を生かす→

- →2019年度武蔵野市寄付講座「itとルールの今・未来」×成蹊大学×武蔵野市寄付講座×itとルールの今・未来×塩澤_一洋×法学部×個別対応×大量生産×サイボウズの人事制度×コマンド&コントロール×部分的アクセス権×エンジニアの知的生産術 ビフォー・アフター→

- →学ぶべきこと×正解×トップダウン×リーン・スタートアップ×シングルループ×アージリス×学習する組織×u理論×固定観念×voj×自己変革×発達指向型組織×サイボウズ×なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか×中土井僚→

- →bmotシリーズ×知的生産×学問のすすめでの学問の定義×暗黙知×暗黙知の次元×知識創造企業×SECIモデル×トヨタのカタ×カンバン仕事術×コーディングを支える技術×思い込みによる枠×分類してはいけない×シグナリング×知的生産性×授業×エンジニアのための自分経営戦略×エンジニアのための学ぶ技術×京大サマーデザインスクール2014×学び方のデザイン×授業は体育×塩澤_一洋×リーン・スタートアップ×アジャイル×時の試練×kj法×書き出し法×scrapbox×パラレルワーク×マッハ講義→

- →機会費用×限界的×インセンティブ×フィリップス曲線×フロー循環図×生産可能性フロンティア×限界費用逓増×トレードオフ×価値観×公平×相互依存×需要曲線×正常財×劣等財×代替財×補完財×供給曲線×市場均衡点×均衡価格×均衡取引量×弾力性×総収入×消費者余剰×支払許容額×生産者余剰×死荷重×外部性×厚生経済学×負の外部性×正の外部性×公共財×フリーライダー×共有資源×共有地の悲劇×衡平×衡平と効率のトレードオフ×限界費用曲線×サンクコスト×予算制約線×無差別曲線×完全代替財×完全補完財×情報の非対称性×プリンシパル×エージェント×モラルハザード×逆選択×レモン市場×シグナリング×スクリーニング×コンドルセの投票パラドックス×アローの不可能性定理×行動経済学×ミクロ経済学→

- →インセンティブ×期待効用理論×モラルハザード×アドバースセレクション×シグナリング×スクリーニング×不完備契約×経営戦略のゲーム理論×組織の経済学×現代企業の組織デザイン×契約と組織の経済学×入門ゲーム理論と情報の経済学×インセンティブ設計の経済学×契約の経済理論×契約の経済学×contract_theory×完備契約×インセンティブ設計×情報の非対称性×レモン市場×危険分担×取引費用×所有権×決定権限×組織の境界×企業_契約_金融構造×自己選択制約×逆選択×逆選抜→

- →リーン・スタートアップ×リーン生産方式×lean_production×the_machine_that_changed_the_world×リーン生産方式が世界の自動車産業をこう変える×トヨタ生産方式×現地、現物、現象×5why×リーン・シンキング→

- →2017×西尾_泰和×情報伝達ネットワーク×経営×パラレルキャリア×eniac配線風景×似ている→違いは?×モジュラーとインテグラル×リーン・スタートアップ×構築・計測・学習のループ×講義ドラフト→

- →野中_郁次郎×知識創造企業×知識創造の方法論×SECIモデル×スクラム×畑村洋太郎×技術の創造と設計×失敗学のすすめ×GE巨人の復活×SPRINT最速仕事術×川喜田_二郎×発想法×続・発想法×「知」の探検学×創造力を生かす×u理論×リーン・スタートアップ×todo×イノベーションゲーム案→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]