資本の種類と会社の境界の関係

企業が注目する資本の種類が変わることが、その企業の境界に影響する

注目する資本が金と物である場合

法人格に所有権が認められる法体系によって明確な境界が生まれる

(自然人ではない法人に所有権が認められるようになったのはいつだろう?)

「会社さん」が物と金を所有している

注目する資本が知識である場合

知識資本は社員個人の脳内にあり、社員が転職すると社員とともに移動する

現行法では会社は転職したい個人を強制的につなぎとめることはできない

かつて奴隷は雇い主に所有されていたが、昔の話

会社の意思ではなく、社員個人の意思によって知識資本が流出する

資本の獲得に関して

物の資本に関しては、会社の意思で工場機械の購入などができた

知識の資本は、会社の意思だけあっても、その入れ物となる社員個人のやる気がなければ獲得困難

会社の境界を超えて、個人の意思によって資本が流出・流入する

注目する資本が社会関係である場合

資本は人と人の間にある

「社内への資本の蓄積」というメタファーがフィットしなくなってくる

「社会関係資本蓄積戦略」って変

社内だけでも確かに社員同士の信頼が高まれば生産性は向上する

しかし、社内だけに閉じるより、社外とも繋がった方がより一層向上する

どんどん繋げて広げていく「社会関係資本の発展戦略」

「社員であるかどうか」があまり重要ではない

新入社員より退職者の方が社会資本をたくさん持っている

退職者との信頼関係を維持した方が有益

社会関係資本の発展とは、自社とのつながりを作ることに限らない

他人のつながりを支援することで価値を生み出すことができる

その価値は自社に対する信頼の向上という形で戻ってくる

会社さんはいないという状態になる

現実の会社は、どれか一つの資本だけでビジネスをしているわけではない

社外とのネットワーク構築や、やる気のある社員の学習意欲に積極投資をする会社であっても、その投資の原資であるお金は従来型の「会社に所有されている資本」である

3つの性質の異なる資本が相互作用するシステム

社会関係資本は知識資本と金融資本の獲得効率の向上に寄与する

知識資本は金融資本の獲得効率向上に寄与する

金融資本がその他の資本の獲得のためのアクションに原資として必要になる

この重ね合わせになっている

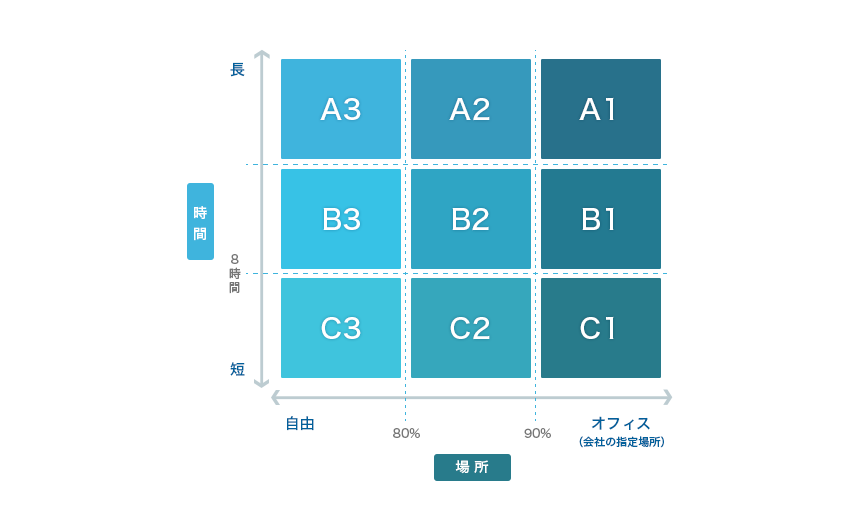

視点としては「金と物の資本だけに注目」「金と物の資本と知識資本に注目」「金と物の資本と知識資本と社会関係資本に注目」の3段階がある

会計基準が金と物の資本だけに注目させがち

金を使って設備を買った場合に設備は資産計上される

金を使って知識資本や社会関係資本の獲得をした時には計上されない

現金を設備に変えて帳簿上は健全に見えるがキャッシュフローがダメだったりする事例があるので、現状の会計基準でもバランスだけでなくキャッシュフローに注目が必要

20日前の会社のメンタルモデルと評価制度とエンジニアの学びで描こうとしてうまく描けなかったものが回収された。よかった。

Related Pages

- →誤った二分法×中か外かは誤った二分法×無差別曲線×「要はバランス」はゴールではなくスタート×原点に向かって凸×凸方向×convexity_of_indifference_curves×生産可能性フロンティア×組織境界の曖昧化→

- →時間軸の構造を破壊×時間軸構造の破壊×ティアキンの祠×仕事のゲーミフィケーション×ピラミッドの頂上を取ってきても期待と違う×抽象を軸足にした変換×銀の弾などない×肥満の解消には運動するといい×打席に立つ回数を増やす×mvp×pdcaサイクル×耳にタコができるくらい聞くのは、本当にそれが真理であるから×構想力は問題を限定する能力×二重組織×調達困難リソース×移転可能×移転不能リソース×熱意は貴重なリソース×知識のネットワークがあると高速移動ができる×人間ベクトル検索エンジン×成長欲求×物理的身体×組織境界の曖昧化×なめらか化×ランダマイザ×グラフィカル思考×指数的成長の後押し×新しいs字曲線に投資した方が得×雪崩×峠を越えると指数関数的成長×参入障壁×ブラックボックス×社会資本での拡大再生産×社会関係資本の使い方×貿易商×巻き込み力×巻き込まれ×巻き込まれ力×都合よく使われることのメリット×自発性と巻き込まれ力×面白い×意外性×盲点×サイクルを閉じる×盲点カード候補×連想のストック×誤ったkpi設定×「ぶどう園の労働者のたとえ」と「悪人正機説」の関係×情熱×専門性×博士号×the_illustrated_guide_to_a_ph.d.×高次元空間におけるトゲトゲ×シリアルマスタリー×シリアルマスタリーはバーベル戦略×実弾×使えるカード×他人が容易に獲得できないリソース×市場調達できないリソース×活動履歴は市場調達困難な財×転がる雪玉×過冷却のメタファー×新結合と水面のたとえ×connecting_the_dots×決断の機会は数珠つなぎ×retrospective×エフェクチュエーション→

- →まず泥臭い問題解決で信頼醸成×外部からいきなりctoとして就任する時に気をつけていること×後から来た人間は先にいた人間の信頼を獲得する必要がある×u曲線モデル×既存のシステム×すり合わせ×既存システムをリスペクトする×リスペクト×評価関数の違い×個人の尺度×協調コスト×法的リスク×組織の尺度×キャリア・トラックの非対称性×起業志向×スピード×独自性×安定志向×再現性×合意形成×摩擦コスト>成果×若年期ボーナス×失敗回数の多さ×尖った言動×失敗許容量×信頼資産×リスクテイク×連帯コスト×巻き添えロス×火消し対応×信頼回復×総コストに対する総価値×コミュニケーションの問題は互いに問題がある×信頼のネットワーク×板挟み×信頼の低下×紹介者責任制×連帯保証人×コミュニティに有害な人はコミュニティに誘われない×みずから引き起こした疎外×殺す人間の世界は広がらない×社会資本の拡大再生産×社会関係資本の使い方×u理論×downloading×思い込みの枠×presensing×ソーシャルフィールド×performing→

- →組織×人の接続×人の集まり×組織に蓄積されたリソース×観察者を置くことによる囚人のジレンマの破壊×共通言語によるコミュニケーション効率の向上×組織文化というエミュレータ×ぐいぐい×connection_as_first-class_objects×社外からの知識獲得のジレンマ×社会資本での拡大再生産×社会関係資本の使い方×長期的にwin-winな活動をする×信頼×社会的資本×信頼のネットワーク×思考の結節点2025-05-03→

- →なめ敵会×なめら会議×鈴木健×ikkun×なめらかな社会とその実装×ぬかどこみたいなコミュニティ×ryoar×妄想による発展×sfプロトタイピング×sowawa×sur40×マークアップ率×障壁を取り除く=なめらか化×似ている→違いは?×pinterest×雑だが有益×雑×retroactive_funding×成果が出た後で評価する方が容易×何が役に立つかよりも、何が役に立ったかについて合意する方が簡単×死んだテキスト×死んだ知財×知識はネットワークで保存される必要がある×memex×常緑のノートはアトミックであるべき×有用な概念の当たり判定を拡大する×物権法的主義×story_protocol×ルソー×人間不平等起源論×ノウアスフィアの開墾×radical_markets×molecule×lightning_labs×toshiya_tanaka×時間軸のマージ×自分などというものはない×核と膜の構造から脱する×制御という幻想×quic×tcp×udp×今はプログラミングが生まれて最初の1世紀×加速思想×断続平衡説×なめ敵×柄谷_行人×贈与の共同体×エコヴィレッジ×dedeal×メルカリ×decentralized×centralized×誰も強制されない×ネットワーク効果×内在的闘争と超出的闘争×超出的×暇と退屈の倫理学×ポスト稀少性時代×moore's_law_for_everything×solidity_house×濱田_太陽×desci_tokyo×CHUGAI INNOVATION DAY 2023×funding_the_commons×tkgshn×protocol_labs×innovation_commons:_the_origin_of_economic_growth×radicalxchange×glen_weyl×audrey_tang×vitalik_buterin×plurality×全体主義の起源×全体主義×ボーグ×radicalxchangeの”x”×交換様式×交換様式論×トランスクリティーク×認知の解像度×闘技民主主義×敵味方なくなると全体主義になる×闘技×民主主義には競争性が必要×集まるのが最初の一歩、一緒に居続けるのが進歩、一緒に働くのが成功×習合×貨幣論×岩井_克人×マルクスその可能性の中心×探究(柄谷_行人)×貨幣の自成と自壊×安冨_歩×恐慌論×ハーバーマス×社会システム理論×オートポイエーシス×ノウアスフィアの開墾と交換様式論×nam×lets×ハンナ・アーレント×カール・シュミット×pluralityとなめ敵には家族的類似性を感じる×家族的類似性×バタイユ×コミュニオン×貨幣は0記号×humor_over_rumor×polis×community_notes×水銀を飲んで不老不死×メカニズムデザイン×物神×モースの贈与論×ハウの精霊×ハウの呪力×情報は情報発信者に集まる×6次の隔たり×シグモイド関数×アローの定理×未踏×物価とは何か×ブログが解体されsnsとscrapboxになった×sui×aptos×libra×共創の前にまず独創×ブロードリスニング×孫正義×21世紀のイデオロギー×スピンアウト×良いものを移動させる×エンロン×sox×j-sox×未踏と日本版バイドール法×竹内_郁雄×前川_徹×産業活力再生特別措置法×日本版バイドール法×与謝野_馨×萩原_崇弘×未踏ソフトウェア創造事業×為末_大×人生100年時代の社会保障とpolitech×非目的論的ないじくり回し×境界のなめらか化×あいまい化×ファジー集合×会社境界の曖昧化×キャンプファイヤー経営×東_浩紀×観光客の哲学×nostr×自分の成果物を自分で使え×オーナーシップ×辺境×反出生主義×スイスは自殺幇助が合法×最大多数の最大幸福×幸福の合理的追求×自由からの逃走×自由意志×自我×テセウスの船×還元主義×リベットの実験×世界公務員×量子力学的ロシアンルーレット×運が良い×人間原理×メタ認知×唯識思想×十牛図入門×worldcoin×ubi×worldcoinはガバナンストークン×decentralized_id×paypayは100億円あげちゃうキャンペーンで規模を拡大した×aiとの共生×同型性の宇宙:生命から政策まで×複雑系への適応として見る「なめ敵」とplurality→

- →事象空間×包含関係×ぼやけた境界×不明瞭な二分法×不明瞭な概念×概念の境界を定めることの有用性×概念の境界×境界の曖昧化×関係の質問×同一視×認知の解像度×認知の解像度の1次元バージョン×解像度の段階×二分法×一つの概念だと思っていたものが二つの概念×イコールだと思い込んでいた集合×狭義と広義→

- →知識資本×社会関係資本×ジョブ型×メンバーシップ型×雇用×コミュニティ×居続ける×育自分休暇×会社境界の曖昧化×キャンプファイヤー×キャンプファイヤー経営×アルムナイ×情報の流通様式が組織の構造に影響する×旧ユーゴスラビアの共同労働組織×形式知化は不可能では?×ジョブ型かメンバーシップ型かとは無関係にリテンション戦略が必要×パラレルワークは知識流入の機会×組織への情報流入経路は2つある×経路依存性×リテンション戦略×終身雇用×リテンション×年功序列→

- →組織境界の曖昧化×オープンソースコミュニティ×離脱×コミッター×選抜×リクルーティング×二重コミュニティ×去る者を追わないのは正しいか×正統的周辺参加×濃い薄い円の図×パーミッションレス×インナーサークル×ゲート×出入り自由×クラブの排他性×二重組織の間違い→

- →サイボウズラボ勉強会×ブロードリスニングの「あの図」勉強会×ブロードリスニング×都知事選2024×talk_to_the_city×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×世論地図×plurality和訳×japan_choice×議員pedia×投票ナビ×政治参加×社会参加×じぶんごと×可視化×11万人の意見クラスター分析×polis×aiによるクラスタ解説×mielka×結城_東輝×台湾デジタル発展省×mashbean×funding_the_commons_tokyo_2024×glen_weyl×glen+japanchoice×plurality×大きな物語×polis体験レポート:同性婚を合法化すべきか×polis勉強会×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×主成分分析×シルエット係数×fisherの正確確率検定×convex_hull×d3.js×モバイルファースト×majority_judgement×多数決×polis_2.0×aiクラスタ解説×会社さんはいない×2022年参院選のpolis的可視化×東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査×公明正大→

- →目標管理×成果主義×360度評価×50%ルール×部活動支援×スキル×覚悟×リーン・スタートアップ×チームのことだけ、考えた×社内評価だけで給料を決めるのをやめたら、多様な働き方が実現できた×複業は重なっている×新結合×会社の中にないものを外の世界から引っ張ってきて結合×未踏会議×複業採用×質問責任×会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。×会社さんはいない×サイボウズの自由すぎる働き方はこんなやり方で管理されていた×給与テーブル×ティール組織×理想に向かって真摯に活動した結果備える性質×企業理念の株主総会決議事項化×取締役を社内公募→

- →鈴木健×tbs_cross_dig_with_bloomberg×分断×民主主義の機能不全×複数の所属×セミラチス×二値的な線引き×組織境界の曖昧化×二重組織×認知限界×なめらかな社会×アメリカで内戦が起こると考える人が多数派×リニアな問題解決とサーキュラーな問題解決×問題と偽解決の悪循環×逆張り×メタ認知×人間中心主義×aiが投票権を与える×猿の惑星×pluralityとは×why_i_am_not_a_market_radical×安野チーム台湾報告会×個人主義×国家中心主義×脱近代×終わるのではなく層が重なる×個人メディア×picsy×欲望の二重の一致×生命ネットワーク×複雑な世界観を実装していく→

- →ブロードリスニング×民意×民衆の意思×人の集団を一人と捉えるバグ×サイボウズ×会社さんはいない×会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。×国家さんもいない×民衆さんもいない×政治はなぜ失敗するのか×型エラー×集約関数×社会的意思決定×世論地図×意見集団の可視化→

- →貿易商戦略×貿易商×境界をまたぐ人×boundary_spanner×組織の境界をまたぐ人×境界をまたぐ×境界の曖昧化×パイプ×複数の組織に属する人×(7.2.5)_組織の境界をまたぐ知識の貿易商戦略×エンジニアの知的生産術×移動する人が定住する人をむすびつける×移動する人のコミュニティがコミュニティをつなぐ×ブリッジ×橋渡し×橋→

- →知識や社会関係を蓄えるにはメンバーシップ型雇用が必要では?×社会関係資本×社内の人間関係×社外との人間関係×パラレルワークは知識流入の機会×組織への情報流入経路は2つある×経路依存性×個人に密結合×知識流入経路×2種類ある→

- →未踏ジュニア夏合宿2024×記号の恣意性は人間が脳の外に持つ可塑性×ブロードリスニングは認知能力の増強×aiが統治する場合も人々の幸福の定義は人々が決めなければならない×連想のストック×external_links×人的ネットワーク形成システム×人材濃縮アルゴリズムが必要×組織境界の曖昧化×llmがもたらす組織構造の変化×ホモサピエンスの枠を超えた知的生産主体の成長×都民の幸福に興味が待てない×文明進歩至上主義×日記2024-08-23×日記2024-08-25×日記2024-05-16×日記2023-08-24→

- →vitalik、なめらかな社会を語る×plurality_philosophy_in_an_incredibly_oversized_nutshell×plurality×鈴木_健×なめらかな社会とその敵×誤った二分法×組織境界の曖昧化→

- →正統性×正統性が最も重要で希少なリソース×空気による正統性×著名外国人による正統性×アイドルによる正統性×人の集団を均質と仮定×会社さんはいない×fomo×真鶴×調達困難なリソース×クジャクの羽×社会資本の拡大再生産→

- →エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター_aiまとめ×エンジニアの知的生産術_著者公式ページ×エンジニアの知的生産術×コーディングを支える技術_著者公式ページ×学びの加速×学びを加速させる人×なぜ知的生産術に投資するのか×生産性の向上×知識と資本論とテクノロジストの条件×何をどう学ぶか?×何をどう学ぶか?2:三大入力方法×なぜ学び方に興味を持ったか?×特集_エンジニアの学び方×アウトプット×理解は仮説×知識の行動による証明×リーン・スタートアップ×言葉×概念×物質×道具×言葉によって道具を作る×生身の人間×ハンドル×液体が容器に入っているメタファー×付箋は本体ではない×概念のハンドル×フック_×エンジニアの知的生産術_反響まとめ×scrapbox×連想のストック×著者の数とフォーマット×ネットワーク的な情報表現×エンジニアの知的生産術と体育型授業×知識資本→

- →日記2023-09-29×red_shift×デジタルツイン×岡野原_大輔×荒牧_英治×タンパク質言語モデル×social_chemistry_101:_learning_to_reason_about_social_and_moral_norms×上村_和紀×村上_善則×自己主権型アイデンティティ×濱田_太陽×desci×gdpr×vitadao×裾野を広げる×社内dao×協同組合×組織形態はツール×組織境界の曖昧化×組織をまたぐ×人がつながる場の維持運営×yamakoshi_dao→

- →知識や社会関係を蓄えるにはメンバーシップ型雇用が必要では?×情報の流通様式×情報の贈与交換×社会関係資本×形式知×知識の形式知化は同じことを何度もやる中で徐々に進行する×次々に未知のことが起こる状況×知識は言語化されていない経験の形で個々人の中に蓄えられる×世界の変化速度×言語化がボトルネック×まだ言語化されていないものの在庫×形式知化は不可能では?→

- →lifetime_membership_in_yugoslavia×知識資本×社会関係資本×ジョブ型×メンバーシップ型雇用×協同組合×終身雇用×旧ユーゴスラビア×共同労働組織×労働者も監督に参加×モンドラゴン協同組合×解雇規制→

- →あなたが正しいとしても、私が間違っているわけではない×会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。×会社さんはいない×好き好んで支配されることを選択している×交換様式b×服従する者が積極的に服従する×シンギュラリティ×プルーラリティ×コインの裏表×ai独裁制×デジタル民主主義→

- →いいモノを作るよりもまず売る×自分のニーズを満たすものを作る×市場のニーズを満たすものを作る×誤った二者択一×自分のニーズ×市場のニーズ×誰の主観なの?×市場という人はいない×会社さんはいない×誰の主観かが明らかなニーズ×誰の主観かが明らかではないニーズ×いい話×ワンナイト人狼文字起こし2-7考察→

- →キャンプファイヤー×組織に明確な境界はない×中央×ビジョン×距離感×人の輪×真ん中で踊り続ける×おもしろい×ゲーテッドコミュニティ×組織境界の曖昧化×二重コミュニティ×ビジョンはおもしろいのが重要×人の輪が広がる×人が集まる×アテンション×キャンプファイヤー経営→

- →snsが満たす効用を細分化する×日記2023-08-01×SNSはなぜ栄枯盛衰するのか×アーリーアダプター×社会関係資本×tokoroten×レイトマジョリティ×sns×人的ネットワークの構築×アーリーアダプターが集まっているsns×scrapbox×ソーシャルネットワーク×plurality_tokyo×なめ敵会×social_hack_day×2023sns考察×日記2023-08-05×日記2023-08-07×日記2023-04-28×日記2022-08-06→

- →bmot×平時のマネジメント×産業共和制×共通言語×企業は過度の抽象化×緊急時のリーダーシップ×平時のリーダーシップ×生き残る×定量的kpi×認知能力×情報の伝達×ティール組織×ひとかたまり×知識資本×インターコネクト×追いつけ追い越せ×よいものをより安く×量産効果×軸が絞られている状況×軸が絞られてない状況×plurality×地球規模の熟議×llm×通訳→

- →ネットワーク形成システムとしての未踏×人的ネットワーク×インフォーマル組織×パラレルワーク×観察者を置くことによる囚人のジレンマの破壊×互恵的×利己的×離脱・発言・忠誠×囚人のジレンマに耐性のあるコミュニティ構造×コミュニティによる生産性向上のすすめ×組織境界の曖昧化×二重組織×紹介者責任制→

- →西尾泰和×2015×2016×よく学ぶ人はパフォーマンスが低い?×ゲートキーパー×社内評価×局所最適×全体最適×吸収能力×ロックイン×あなたの会話はudp?×メタファー×送信は厳密に、受信は寛容に×雇用はどうやって生まれた?×雇用流動性×資本論×ソビエト連邦崩壊×ドラッカー×ポスト資本主義社会×知識資本×リンダ・グラットン×社会資本×大きく勝つには賭けも必要×リスク許容度×プロスペクト理論×先行者利益×学びのサイクルの最初の一歩は?×pdcaサイクル×ブレインストーミング×kj法×変化のデザインパターン×u理論×変化×デザインパターン×判断の声×批判の声×恐れの声→

- →短期的×採算性×自律性×探索×利用と探索のトレードオフ×意思決定者×現場×モチベーション3.0×会社の存続×短期的な採算性×有害なマネジメント×マネジメント×お金×誤ったkpi設定×金銭的資本×知識資本×社会資本→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]