理解に価値がある信念の一般化は1950年ごろから

一方、古代や中世では、宗教的権威や伝統的権威が重視され、個々人の自由な探究や「理解」にそこまで社会的地位が与えられなかった時代もありました。したがって、人類史全体で見れば「理解」に大きな価値を置くようになった期間は、確かに比較的短いといえるかもしれません。

理由の概略:

1. 識字率の向上と初等教育の拡大

19世紀末から20世紀前半にかけて欧米諸国を中心に義務教育が制度化され、基礎教育を受けられる層が急速に増えました。特に第二次大戦後には多くの国で教育制度が整い、識字率が高まることで「学ぶこと」「理解すること」の重要性が個人レベルで認識されやすくなりました。

2. 国際機関の設立と理念の普及

1945年にUNESCO(国連教育科学文化機関)が設立され、世界規模で「教育を受けること=万人の権利」という理念が広まりました。この世界的な動きにより「知識や理解は万人にとって価値がある」という考え方が浸透しやすくなりました。

3. 大衆社会と情報メディアの発達

戦後にラジオやテレビといったマスメディアが爆発的に普及し、教育・啓蒙番組やニュースなどで多様な情報にアクセスできる環境ができました。こうした情報の流通が、人々に「自分で理解し判断する」必要性を強く意識させることに寄与しました。

これらを総合すると、第二次世界大戦後、1950年前後から60年代あたりにかけて世界の多数派が「理解の価値」を共有する基盤が整い始めたと考えられます。もちろん地域差は大きく、ゆるやかな拡大という形ですが、この時期がひとつの転換点といえるでしょう。

---

「たかだか数百年では?」と思っていたが、o1の見立てではまだ100年経っていなかったw

僕の脳内でのエポックは百科全書だった

フランス啓蒙思想

Related Pages

- →100%×理解×既存の枠組み×飲み込む×噛み砕く×「100%わからなければならない」という囚われ×すきまを埋めたいという意識が、埋めるものの発見をうながす×カラーバス効果×連想接続×エンジニアの知的生産術×書籍を100%理解しようとするのは適切な完了条件の設定ではない×松下_幸之助×自修自得×みずから創意工夫をこらしてはじめて会得できる→

- →思考の結節点gpt2024-02-21×日記2024-02-21×chatgpt登場からの1年×keichobot×会話をすることによって思考が整理される×kozaneba×生身の脳で理解困難なものの理解を促進するシステム×やる気システム×ネクストアクションの言語化支援×自分の中にあるものを取り出して理解することの支援×膨大な「まだ構造を見出していない情報」の構造化の支援×理解×omni×plurality本の概念マップ×普通に読むのと検索して読むのの違い→

- →知識のピラミッド×立川_智也×学習曲線がs字曲線になる原理×概念地図を描くことでモデルを立ち上げ更新する×井戸端×社会的トリガー×再読×scrapbox×cosense×連想のストック×つながりの保持×情報を集めて並べる×理解×持ち上げ×kj法の累積的効果×立ち上がる×持ち上がり×具体と抽象の結合×結合×具体と抽象の行き来×抽象概念×具体的経験×根のある知識×浮き草と樹木のたとえ×具体的事実のページと抽象的概念のページがあるだけでは不足×具体と抽象が結合しているだけでは不足→

- →見慣れないものに対する悲観的勘違い×次の選挙×遠くに行くことは重要なのか?×学ぶ気がない人×識字率×社会的コスト×誰も取り残さない×愚行権×学問のすすめ×男はなぜ孤独死するのか×芝生公園浴×日記2025-07-26×日記2025-07-28×日記2025-04-18×日記2024-07-27→

- →わかった気持ち×説明可能なai×理解した感×陰謀論×成果×理解×デカップリング×理解と成果のデカップリング×ptx×リーキーアブストラクションの法則×理解と検証×aiエージェントと研究×理解していない修正×理解の対象が曖昧→

- →国民こそが唯一の正統な権威である×フランスでの女性参政権×民主主義のスケーラビリティについて考える×フランス革命×限定的な市民権×自由・平等×啓蒙思想×ジャン=ジャック・ルソー×社会契約論×主権が国民にある×シエイエ×ロベスピエール×第三身分とは何か?×第三身分こそが国民の実体である×第三身分→

- →暗黒時代×民主主義×自由と平等×情報の洪水×プロパガンダ×社会の分断×有害なミーム×情報操作によって分断された社会×環境問題×経済的な不均衡×長期的な課題が後回し×個人の意見を尊重すること×感情や無知に基づいた決定は、最終的に全体を蝕む×知識と洞察に基づく統治×無知な大衆×ソーシャルメディア×情報の流通×ディープフェイク×事実と虚構の区別が困難×正確な情報に基づく議論×感情的な煽動×虚偽情報×エリート主義×民主主義の持つ不安定さ×資源の枯渇×完全管理社会×情報の混乱×技術的な進歩×価値観の転換×感情的で非合理な意思決定×民主主義の限界×過去の失敗×情報洪水×スローガン×ポピュリズム×封建制×ルネサンス×啓蒙時代×感情的支配×騎士道×封建制度×資源の持続可能な利用×宗教的権威×中央集権的×国民国家×効率的で公正×混乱と停滞の時代×情報の普及×既存の権威×宗教改革×啓蒙思想×情報の独占×権威に対する批判×教会批判×プレプリントサーバ×オープンアクセス×迅速な情報共有×学術的権威×査読システム×情報の民主化×知識の流れ×科学のオープン化×コラボレーションの拡大×情報が自由に流通することのリスクと恩恵×ai小説:カイ・アンドロイド54による民主主義の生成発展の歴史→

- →サンユッタ・ニカーヤ×梵天勧請×悟り×ブッダ×ブラフマー×理解×理解できない人に理解させようとすることは苦しみを生み出す×コントロールできることに力を注ぎ、コントロールできないことは気にしない×2024-08-31自分の宗教観→

- →利己主義×エゴイズム×アイン・ランド×コーディネーション×自分の利益を目的とした行為は悪である×奴隷道徳×力のある者が利益を得る×逆張りの価値観×自己中×美徳×利己的×利他主義×誤った二者択一×客観主義×啓蒙思想×アメリカ建国×国が諸君に何をしてくれるかを問うな。諸君が国に対して何をできるかを問え×二月革命×十月革命×ウラジーミル・レーニン×ボリシェヴィキ×クリミア×夜警国家×真善美×プラグマティズム×利他ではなく長期投資×リバタリアニズム×アダム・スミス×原子論的×個人主義×マルクス主義×カール・マルクス×フリードリヒ・エンゲルス×市場経済モデル×社会的協力×共同体×円キャリートレード→

- →マスコミ×polis×mastodon×decentralized_id×decentralized_massmedia×一人一票×投票システム×自発的検閲×マスメディア×検閲×メディアの自己検閲×quadratic_attention_purchase×vpn×censorship×italy's_chatgpt_ban×rsf×8bitnews×community_notes×fcheck→

- →公共財としての言葉×plurality_tokyo×glen_in_japan×words_as_public_goods(japanese_video)×words_as_public_goods_english_replay(wip)×言葉は公共財×公共財×difference_between_common_goods_and_public_goods×building_a_society_brimming_with_teamwork×チームワークあふれる社会を創る×知的生産性の増強×知的生産性の向上×エンジニアの知的生産術×plurality:_technology_for_collaborative_diversity_and_democracy×vannevar_bush×homesteading_the_noosphere×協力学習×collaborative_leaning×why_i_am_a_pluralist×sapir-whorf_hypothesis×現実の解像度×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得×「納得」のニュアンス×agreement×understanding×合意×理解×異言語マッピング×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×日本語話者は世界の中ではマイノリティ×人間増強の四要素→

- →コーディングを支える技術×幻の第0章×エンジニアの知的生産術×なぜ知的生産術に投資するのか×モヤモヤ×生産性向上×モヤモヤとは何か?×理解×長尾真×『わかる』とは何か×フワフワ×結合×理解の目的は何か?×野中_郁次郎×知識創造の方法論×プラグマティズム×知識×有用性×ポスト資本主義社会×行為によって証明×生産性×生産性とは何か?×装置による生産性向上×マルクス×階級闘争×共産主義革命×知識による生産性向上×知識は労働者個人の中に蓄積×知的労働者は生産手段を所有する×知識こそが経済活動の主役×目的の明確化×自分の生産性向上に責任を持つ×みずから継続的に学び、人に教える×知的労働の生産性は量ではなく質×知的労働者は組織にとって富を生み出す資本財×継続学習×c言語×賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ×対話×学び方→

- →共感×政治的リソース×社会的リソース×共感の分配×アイデンティティ×マスメディア×労働者階級×lgbt×共感の格差×共感格差×ポピュリスト×トランプ×白人労働者階級×政治的なブルーオーシャン×魅力的な弱者→

- →納得×agreement×understanding×合意×理解×インタラクション×個々の内面での変化×既存の知識×価値観×疑問×違和感×心地よさ×安堵感×頭で理解×感情×自分の考え×fit×comfortable×「自主性」「自律性」「主体性」のニュアンスの違い×「自発的」「自主的」「主体的」のニュアンスの違い×aiニュアンス解説→

- →Words as Public Goods×building_a_society_brimming_with_teamwork×エンジニアの知的生産術×未踏ジュニア×plurality:_technology_for_collaborative_diversity_and_democracy×homesteading_the_noosphere×言葉は公共財×人間増強の四要素×言語的plurality×cooperate_across_diversity×why_i_am_a_pluralist×sapir-whorf_hypothesis×現実の解像度×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得×「納得」のニュアンス×agreement×understanding×合意×理解×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×開門造車、你行你来→

- →落合_陽一×ワークアズライフ×パラレルキャリア×垂直統合×規模の経済×ネットワーク効果×水平統合×プラットフォーマー戦略×ホワイトカラー×カースト制×士農工商×批評家×画一的×基準×複雑×トキメキ×絶望×「欧米」という概念×欧米×高度経済成長×落合陽一の3つの再興戦略×欧米とは何か×「欧米」というユートピア×ユートピア×公平にこだわり、平等にこだわらない日本人×公平×平等×「西洋的な個人」の時代不適合性×西洋的な個人×「ワークライフバランス」から「ワークアズライフ」へ×ワークライフバランス×「わかりやすさ」の対極にある東洋思想×わかりやすさ×東洋思想×日本というブロックチェーン的な国家×ブロックチェーン×日本型イノベーション×2000年に日本が変われなかった理由×平成という破壊の時代を超えて×平成×日本とは何か×日本×日本の統治構造×統治構造×イノベーティブな日本の宗教×日本にはカーストが向いている×カースト×百姓という「多動力」×百姓×多動力×中流マスメディアの罪×マスメディア×日本は超拝金主義×拝金主義×日本を蝕むトレンディードラマ的世界観×トレンディードラマ×「ものづくり」へのリスペクトを回復せよ×ものづくり×テクノロジーは世界をどう変えるか×コンビニに行かなくなる日×エジソンとフォードが20世紀をつくった×エジソン×フォード×「人工知能と呼ばれているもの」の本質×最適化×統計×創発×人工知能×近代とは何か×近代×自動翻訳×日本のサービスが世界で売れる×自動運転タクシー×東洋のイメージをブランディングする×テレプレゼンス×自動運転車がつながる×3次元のリアルタイム中継×触覚伝達×「デジタルネイチャー」とは何か×デジタルネイチャー×人と機械が融合する自然×テクノロジー恐怖症×日本再興のグランドデザイン×人口減少・高齢化がチャンスである3つの理由×人口減少×高齢化×ゲートのない世界へ×アジアにロボットを売りたい放題×機械と人間の融合×日本は機械親和性が高い×機械親和性×ブロックチェーンと日本再興×日本はトークンエコノミー先進国×トークンエコノミー×地方自治体によるicoの可能性×ico×icoは新しい「国の形」をつくる戦略×シリコンバレーによる搾取の終わり×シリコンバレー×世界_vs_カリフォルニア帝国×カリフォルニア帝国×ビットコインの未来を占う「3つの問い」×ビットコイン×人類史上稀有なチャンス×政治×国防×外交×民主主義×リーダー×機械化自衛軍×インド・中国・北朝鮮×揺らぐ民主主義×民主主義をアップデート×リーダー2.0×次の10年に向けて×新しい日本で必要な2つの能力×幼稚園には行かなくてもいい×小学校でするべきこと×センター試験をやめよ×大学生には、研究をさせよ×mbaよりもアート×mba×アート×英語力よりも日本語力×英語力×日本語力×会社・仕事・コミュニティ×「ワークアズライフ」の時代×恐竜型企業と哺乳類型企業×恐竜型企業×哺乳類型企業×兼業解禁と解雇緩和をセットにせよ×兼業解禁×解雇緩和×士農工商を復活させよ×「ホワイトカラーおじさん」の生かし方×フランスの男女平等を真似するな×男女平等×年功序列との決別×年功序列×「近代的人間」からの卒業×近代的人間×「自分探し」より「自分ができること」から始める×自分探し×自分ができること×モチベーション格差の時代×モチベーション格差×日本再興は教育から始まる×僕が筑波大学を辞めて大学に再就職した理由×僕が学生に投資をする理由×僕がポジションを取る理由→

- →rag×概念は思考の経済性を高める道具×日記2023-09-06×omni×aiが意味不明なことを言うと大部分の人は嫌がる×aiとの共同化×暗黙知×共同化×pdcaサイクル×seciモデル×問題解決の過程での交換の重要性×情報交換は交換×交換様式×known×understandable×高次元空間におけるトゲトゲ×円であるという思い込み×連想接続×交換様式論×新しい交換様式×理解×理解してない時は引用しかできない×aiの支援による気づきの事例×良い悪いをスピーディーにフィードバックできるものはくだらないもの×新しい気づきはいいよどみから生まれる、即答できない質問に答えることが重要である→

- →積み重ねる×理解×積み重ね×間をつなぐもの×話の筋道×なぜそれが出てきたか×どこから来たのか×最初に置かれるべきものは半ばで出てくる×試行錯誤してから枝葉を切り落として一本道にする×ピラミッドのたとえ→

- →理解の誤り×理解×主観×理解を求めるのは理解が必要な時だけにした方が良い×英語版作成に伴う推敲(~1章)×人に教える学習方法×理解は仮説×hatena2012-10-20×理解されないことに怒る人は最先端を走ったことがない×最先端×理解されない×理解されないことに対する諦め×思うままにならない×正しく理解させたい欲求は権力欲求×立証責任×アテンション→

- →灘校土曜講座2014×経験を抽象化×理解を育てる×経験×抽象化×理解×育てる×産婆術×本質的な知識は各人が生み出さねばならない×与えられてもそれは使えるものにならない×哲学は生むのを助けるだけ×知識創造の方法論→

- →真鶴2023-05-13×課題感×解ける課題×プロジェクト発生成長のプロセス×解く手段×技術×マッチング×ニーズシーズマッチング×現金というコモディティ×お金で買えないリソース×理解×熱意×言語化×ブレインストーミング×自信×自己肯定感×polis×匿名シードコメント×課題感と解ける課題→

- →福沢_諭吉×幕末×明治×啓蒙思想×緒方洪庵×適塾×万延元年遣米使節×文久遣欧使節×王政復古×慶應義塾×大隈重信×伊藤博文×井上馨×金玉均×古い思想が若者の脳中にあると、新しい文明が入れない×わかりやすい文章を使う×多様な要素の共存が文明の原動力×福澤諭吉→

- →アーリーアダプターと限られたリソース×自分の頭で考える人は事実や情報の羅列が欲しい×理解×想起×日記2023-03-19×日記2023-03-21×日記2022-12-10×日記2022-03-20→

- →落合_陽一×幼年期の終わり×バベルの塔×集団への体験共有×個人の能力拡張×楽観的シンギュラリティ×テクノフォビア×複合現実×デジタルネイチャー×コンピュータ親和性×終末論×ケヴィン・ケリー×プロトピア×技術革新×流動性×まともなディストピア×楽観的なテクノロジー思考×テクノロジー嫌い×魔法の世紀×マスメディア×映像の世紀×ブラックボックス化×魔術化×モリス・バーマン×世界の再魔術化×貧者のvr×post-truth×ポスト真実×価値観→

- →教科書×active読書×理解×記号体系×(1.3.4.5)_再び写経を必要とするとき×流体静力学における浮体の安定条件×認知の解像度×読み飛ばし×目次読書×(6.2.4.1)_nm法とアナロジー×知識ネットワークの中を高速移動×フォーマットを変えることによる知的生産→

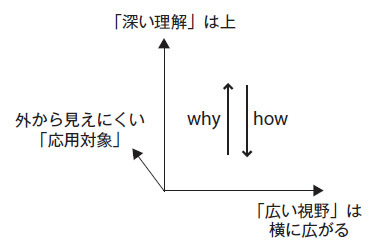

- →エンジニアの知的生産術×(1.1)_学びのサイクル×学び×情報収集×モデル化×検証×具体×体験×抽象化×モデル×パターン×パターンの発見×パターンを発見する×理解×モデルを獲得×仮説×理解は仮説×応用×実践×実験×学びのサイクル(旧)×学びのサイクルの最初の一歩は?→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]