対話的なキーワード生成

キーワード抽出というと、入力文が与えられて、そこからキーワードを抽出するような一方通行のモデルを仮定しがち

しかしそのモデルは単に研究しやすいから先行しただけではないか?

チャットによる言語化支援システムのケース

ユーザが入力する

キーワードを抽出し、それに対して質問する

ユーザがまた入力する

この時、2つ目の入力に対するキーワード抽出は、1つ目の入力と独立であるべきではない

大事なことはあえて二回言ったりする

キーワードを捉えてないなと思ったら、カギカッコで囲うなどする

何が得られるとユーザは嬉しいのか?

漠然としていた概念に取っ手がつく

自分の漠然と考えていたことに対して、予期していなかった他の文書とのつながりを発見する

ネットワークの構成過程で理解を育むシステム

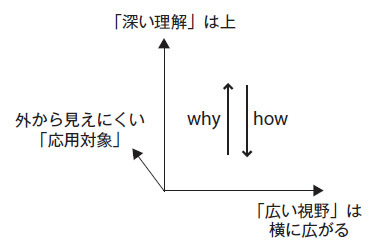

理解とは何か

元データによって色々パターンがある

ある著者の複数の本

著者のメンタルモデルを獲得する

ある分野に対する複数の書籍

少数の著者

何が共通で、何が相違か

多数の著者による投稿

例えば企業活動では多数のユーザからのクレームの束とかサポート問い合わせの束とか

少数だが重要である意見を見つけ出したい

すべてに対処するリソースがないので、なるべく多くの顧客の問題を解決したい

Related Pages

- →聞き出しチャットシステム×一人用cartographer×新keichobot×2025年のkeichobot×keichoからkeichobotにリネーム×聞き出しチャット使い方サンプル×聞き出しチャットシステム会話ログ×聞き出しチャットシステムリリースノート×🤔scrapboxエクスポート時のフッタを指定可能にする×dynalist×□解説のスクリーンショットを取り直す×謎のログが途切れるバグが起きたので相談したい×終わりのデザイン×能動学習のうまくいかない話をしてたら本を読めという結論になった×🤔タスク管理チャットボット×🤔画面高さとバーチャルキーボードの問題×🤔httpだとクリップボードが使えない?×🤔選択肢回答だけを受け付ける×🤔モードの変更をメニューにつける?×pkeicho202103-202104done×質問がコマンドボタンを作れるようにする×会話ログ2021-01-30×質問自然度データセット×二つの引数をとる質問のチューニング×会話中に良し悪しフィードバック×regroupへワンクリックでインポート×対象として不適切なものを分析対象から除外するignoreファイル×フィードバックボタン:いいね×スコア=発展度,_not注目度×聞き出しチャットシステムのタスク整理版を作るとしたら×真昼の太陽×シンボルの関係が同一×部分観測マルコフ決定過程×会話ログ:状態遷移について×キーワードと質問の選択は内積注意×基本5質問の出現順番×write_learning_pair×キーワードを取らない質問はenvから特徴量を取るべき×キーワードが分割されてしまった場合のリカバリ手段がない×気づきの判定×序盤のデザイン×プログラムの側から会話打ち切り×いいよどみ×ppoi×pkeicho-done-2021-02-05×Keichobot History×チャットボット×キーユースケース×pkeicho単語頻度×ソースコードの単語頻度×書き出しツールから呼び出す?×ローカル環境に移動?×pkeicho-mattermost-done×keicho-mattermostの状態遷移×keicho-cui:_kw_type×(2019/6)keicho学習×pkeicho-done→

- →100%×理解×既存の枠組み×飲み込む×噛み砕く×「100%わからなければならない」という囚われ×すきまを埋めたいという意識が、埋めるものの発見をうながす×カラーバス効果×連想接続×エンジニアの知的生産術×書籍を100%理解しようとするのは適切な完了条件の設定ではない×松下_幸之助×自修自得×みずから創意工夫をこらしてはじめて会得できる→

- →思考の結節点gpt2024-02-21×日記2024-02-21×chatgpt登場からの1年×keichobot×会話をすることによって思考が整理される×kozaneba×生身の脳で理解困難なものの理解を促進するシステム×やる気システム×ネクストアクションの言語化支援×自分の中にあるものを取り出して理解することの支援×膨大な「まだ構造を見出していない情報」の構造化の支援×理解×omni×plurality本の概念マップ×普通に読むのと検索して読むのの違い→

- →spreading_activation×プライミング効果×priming×精緻化×elaboration×言語化の連鎖×言語化カスケード×直接参照×direct_reference×直接照合×取っ手×共鳴テスト×resonance_check×違和感×運び進め×carrying_forward×変位×felt_shift×明示化×explication×交差×crossing×ストーリーの交差点がアトムになる×回り込み×circumlocution×身体の合致感×空語×モダリティ切替×フォーマット変更→

- →知識のピラミッド×立川_智也×学習曲線がs字曲線になる原理×概念地図を描くことでモデルを立ち上げ更新する×井戸端×社会的トリガー×再読×scrapbox×cosense×連想のストック×つながりの保持×情報を集めて並べる×理解×持ち上げ×kj法の累積的効果×立ち上がる×持ち上がり×具体と抽象の結合×結合×具体と抽象の行き来×抽象概念×具体的経験×根のある知識×浮き草と樹木のたとえ×具体的事実のページと抽象的概念のページがあるだけでは不足×具体と抽象が結合しているだけでは不足→

- →わかった気持ち×説明可能なai×理解した感×陰謀論×成果×理解×デカップリング×理解と成果のデカップリング×ptx×リーキーアブストラクションの法則×理解と検証×aiエージェントと研究×理解していない修正×理解の対象が曖昧→

- →情報処理×新時代の道具,_chatgpt:14_の視点からその可能性を探る×chatgpt×一人の主観から大勢の主観へ×主観か客観か×誤った二項対立×chatgpt_api×陳腐化×抽象度の高い知識×具体的経験×みずからの目で見なければならない×根無し草の知識×今開いている扉が未来も開いている保証はない×幸運の女神には前髪しかない×エンジニアの知的生産術×知的生産性の向上×人間増強の四要素×概念のハンドル×取っ手×(column)_パターンに名前を付けること×(4.5.3.3)_思考の道具を手に入れる×発想法×方法論×名前×一部が消えて一部残り新しく生まれる×思考の結節点2023-02-23×chatgptに「質問を繰り返す聞き手」の役割を演じさせる実験×クリーンランゲージ×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×scrapboxに住んでるエージェント×aiの住んでるscrapbox×ai質問箱uiについて考える×自分のscrapboxをchatgptにつないだ×scrapbox_chatgpt_connector×自分のscrapboxをchatgptにつないだ話勉強会×aiパネルディスカッション×scrapboxはアイデアの精製器×エミュレータ×書籍とは双方向のコミュニケーションができない×仮想人格とのブレインストーミング×正しさと有用性は別物×異なる視点×盲点×気づく×すべてのデータはうそである×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×コントロールできることに力を注ぎ、コントロールできないことは気にしない×コストが下がれば構造が変化する×plurality×audrey_tang×シンギュラリティ×ブロードリスニング×熟議×熟議のための4つのステップ×polis×sentiment_gathering_platform×認知能力の限界×人間増強×情報の複製により情報発信は効率化されたが、受信は改善しない、情報を減らす技術が必要×pluralityとpolis勉強会×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×階層構造×中間管理職×間接民主制×代議士×デジタルネイティブ×選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×まだ言語化されていない知識×文明に対する貢献×既に言語化された知識×世界とaiのインターフェース×世界をセンシングしてaiに与える仕事×まだ書かれていないことの森を切り拓いていく仕事×aiが読めない形での情報発信は価値が下がっていく×フォーク×正統性×投票×移動式投票×主観主義×panarchy×arxiv×査読×品質担保×情報共有の速度×オープンアクセス×有用性×大勢の主観×品質より速度×文明の乗り物×人間は一時的キャッシュ×accessism×openai×democratic_inputs_to_ai×anthropic×スケールする熟議×scalable_deliberation×opportunities_and_risks_of_llms_for_scalable_deliberation_with_polis×community_notes×主観的×オモイカネプロジェクト×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ:q&a×chatgptについてのコラムの準備×chatgptについてのコラムの準備2→

- →サンユッタ・ニカーヤ×梵天勧請×悟り×ブッダ×ブラフマー×理解×理解できない人に理解させようとすることは苦しみを生み出す×コントロールできることに力を注ぎ、コントロールできないことは気にしない×2024-08-31自分の宗教観→

- →公共財としての言葉×plurality_tokyo×glen_in_japan×words_as_public_goods(japanese_video)×words_as_public_goods_english_replay(wip)×言葉は公共財×公共財×difference_between_common_goods_and_public_goods×building_a_society_brimming_with_teamwork×チームワークあふれる社会を創る×知的生産性の増強×知的生産性の向上×エンジニアの知的生産術×plurality:_technology_for_collaborative_diversity_and_democracy×vannevar_bush×homesteading_the_noosphere×協力学習×collaborative_leaning×why_i_am_a_pluralist×sapir-whorf_hypothesis×現実の解像度×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得×「納得」のニュアンス×agreement×understanding×合意×理解×異言語マッピング×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×日本語話者は世界の中ではマイノリティ×人間増強の四要素→

- →コーディングを支える技術×幻の第0章×エンジニアの知的生産術×なぜ知的生産術に投資するのか×モヤモヤ×生産性向上×モヤモヤとは何か?×理解×長尾真×『わかる』とは何か×フワフワ×結合×理解の目的は何か?×野中_郁次郎×知識創造の方法論×プラグマティズム×知識×有用性×ポスト資本主義社会×行為によって証明×生産性×生産性とは何か?×装置による生産性向上×マルクス×階級闘争×共産主義革命×知識による生産性向上×知識は労働者個人の中に蓄積×知的労働者は生産手段を所有する×知識こそが経済活動の主役×目的の明確化×自分の生産性向上に責任を持つ×みずから継続的に学び、人に教える×知的労働の生産性は量ではなく質×知的労働者は組織にとって富を生み出す資本財×継続学習×c言語×賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ×対話×学び方→

- →納得×agreement×understanding×合意×理解×インタラクション×個々の内面での変化×既存の知識×価値観×疑問×違和感×心地よさ×安堵感×頭で理解×感情×自分の考え×fit×comfortable×「自主性」「自律性」「主体性」のニュアンスの違い×「自発的」「自主的」「主体的」のニュアンスの違い×aiニュアンス解説→

- →Words as Public Goods×building_a_society_brimming_with_teamwork×エンジニアの知的生産術×未踏ジュニア×plurality:_technology_for_collaborative_diversity_and_democracy×homesteading_the_noosphere×言葉は公共財×人間増強の四要素×言語的plurality×cooperate_across_diversity×why_i_am_a_pluralist×sapir-whorf_hypothesis×現実の解像度×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得×「納得」のニュアンス×agreement×understanding×合意×理解×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×開門造車、你行你来→

- →plurality×audrey_tang×e._glen_weyl×テクノロジーと民主主義は戦争状態×反民主的なテクノロジー×aiは反民主的なテクノロジー×chatgpt×言語モデル×実存的リスク×シンギュラリティ×アシスタント人工知能×変革的技術×人間社会に不可逆な影響を与える×独裁国家×協調的多様性×collaborative_diversity×協働できる多様性×democratic_inputs_to_ai×民主的プロセス×意思決定×少数の人間×公共の利益×多様な視点×概念実証×チーム×よりグローバルで、より野心的なプロセスの基礎×新たな民主的ツール×aiの未来のための試み×code_for_japan×code_for_nagoya×創設メンバー紹介×地球規模の熟議×反復構造×日本文化ai×異文化理解×ドラえもん×sf×aiは友達×付喪神×神×サピア=ウォーフの仮説×思考の部品×取っ手×名前×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得感×plural_thinking×omoikane_vector_search×minimum_viable_product×大きなストーリーの一部になる×参加証明nft×貢献証明nft×hypercerts×retrospective_funding×halsk×mmotrpg×オープンベータ×採否は未定×熟議の方法論×プロジェクトに参加する→

- →rag×概念は思考の経済性を高める道具×日記2023-09-06×omni×aiが意味不明なことを言うと大部分の人は嫌がる×aiとの共同化×暗黙知×共同化×pdcaサイクル×seciモデル×問題解決の過程での交換の重要性×情報交換は交換×交換様式×known×understandable×高次元空間におけるトゲトゲ×円であるという思い込み×連想接続×交換様式論×新しい交換様式×理解×理解してない時は引用しかできない×aiの支援による気づきの事例×良い悪いをスピーディーにフィードバックできるものはくだらないもの×新しい気づきはいいよどみから生まれる、即答できない質問に答えることが重要である→

- →積み重ねる×理解×積み重ね×間をつなぐもの×話の筋道×なぜそれが出てきたか×どこから来たのか×最初に置かれるべきものは半ばで出てくる×試行錯誤してから枝葉を切り落として一本道にする×ピラミッドのたとえ→

- →考える×立川_智也×語の意味は語の使用×取っ手×思考×engelbart×概念×シンボル×操作×読書について×ショーペンハウアー×読書とは他人にものを考えてもらうこと×多読×アウトプットを焦ると劣化コピーになる×人間を考える×演題を考える×書いて考える×塩澤_一洋×書考×客体化×双対を考える×盲点カード×盲点×神託を解釈するのは人間×タロット×連想接続×絶縁破壊×プラセボ×アナロジー×メタファーの空間×考える=情報を別の情報と結合すること×気づいた×連想×2-hopリンク→

- →理解の誤り×理解×主観×理解を求めるのは理解が必要な時だけにした方が良い×英語版作成に伴う推敲(~1章)×人に教える学習方法×理解は仮説×hatena2012-10-20×理解されないことに怒る人は最先端を走ったことがない×最先端×理解されない×理解されないことに対する諦め×思うままにならない×正しく理解させたい欲求は権力欲求×立証責任×アテンション→

- →灘校土曜講座2014×経験を抽象化×理解を育てる×経験×抽象化×理解×育てる×産婆術×本質的な知識は各人が生み出さねばならない×与えられてもそれは使えるものにならない×哲学は生むのを助けるだけ×知識創造の方法論→

- →真鶴2023-05-13×課題感×解ける課題×プロジェクト発生成長のプロセス×解く手段×技術×マッチング×ニーズシーズマッチング×現金というコモディティ×お金で買えないリソース×理解×熱意×言語化×ブレインストーミング×自信×自己肯定感×polis×匿名シードコメント×課題感と解ける課題→

- →アーリーアダプターと限られたリソース×自分の頭で考える人は事実や情報の羅列が欲しい×理解×想起×日記2023-03-19×日記2023-03-21×日記2022-12-10×日記2022-03-20→

- →聞き出しチャットシステム×機械化が進むことで生身の人間による物理的な生産性の差がなくなっていく世界において、プログラミングなどに代表されるような、機械への指示を生産するプロセスの効率が人間の生産性を測る上での重要なファクターになっていく×キーワードと質問の選択は内積注意→

- →教科書×active読書×理解×記号体系×(1.3.4.5)_再び写経を必要とするとき×流体静力学における浮体の安定条件×認知の解像度×読み飛ばし×目次読書×(6.2.4.1)_nm法とアナロジー×知識ネットワークの中を高速移動×フォーマットを変えることによる知的生産→

- →エンジニアの知的生産術×(1.1)_学びのサイクル×学び×情報収集×モデル化×検証×具体×体験×抽象化×モデル×パターン×パターンの発見×パターンを発見する×理解×モデルを獲得×仮説×理解は仮説×応用×実践×実験×学びのサイクル(旧)×学びのサイクルの最初の一歩は?→

- →「体験過程と意味の創造」勉強会1×感じられた意味×直接照合×direct_reference×再認×recognition×解明×explication×隠喩×metaphor×理解×comprehension×関連×relevance×言い回し×circumlocution→

- →聞き出しチャットシステム×やる気の出るアドバイス×やる気システム×アクション明確化支援×wbs×タスクのブレイクダウン支援×やる気システム2013-09-14facebook×やる気を出したいですか?と問いかける×ザイガルニック効果×2013-11-13やる気システム→

- →聞き出しチャットシステム×今の時点で解説を書くか、先に新機能を実装するか話して整理したい×データをリポジトリに置きたくないが、どうするのが良いか整理したい×新機能の解説を考える×会話ログ2021-01-31×母校での講演を引き受けたのでその話をしたい×講演プロジェクトについて具体的に何をするか言語化されると良い×講演の内容についての方針が決まって短い講演内容が言語化されると良い×講演概要を完成させたい×かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×講義概要の下書き作成×「問題解決の選択肢」と「人生の選択肢」は少し違う気がする×人生の選択肢をどうやって知ったか?×次の開発はネットワーク接続か、ドラッグ中原寸表示問題の解決か×能動学習のうまくいかない話をしてたら本を読めという結論になった×意味は集合ではない、という気づきがあったので、これが何か実用的な応用につながるのか相談したい×チャットログからregroupのマップを作る機能の解説を考えたい×今日作ったエンパシーライティングモードがどういうものか読者に伝わるといい×目的特化モードを追加したことについて振り返る×新しいものを作る提案の支援×チャットで話すとやる気が出るシステムを作る×keichoからregroupにエクスポートした後のことについてもっと言語化できるといい×regroupの設計について相談したい×自分で知的生産するプログラムについて×「やりたいけど未着手」×チャットボットには集中させる効果もある×will/can/mustとプロジェクトの採択に関して思考が発展すると良い×自分のニーズに合った「private/public分断」解消の方法×regroupの新バージョンに別の名前をつけたい×scrapbox-keichoの面白い理由を言語化できるといい×kozanebaを作ることで何がどうなればいいのか×中間発表の切り口が見つかるといい×中間発表で何を話すか整理したい×kozanebaの次の進む方向についてわかると良い×keichobotのチャットではない形について考えたい×keichobotlog×聞き出しチャット使い方サンプル→

- →聞き出しチャットシステム×keicho×pprojectindex×プロジェクトのタスク管理をscrapboxでやる×聞き出しチャット使い方サンプル×聞き出しチャットシステム会話ログ×聞き出しチャットシステムリリースノート×🤔scrapboxエクスポート時のフッタを指定可能にする×dynalist×□解説のスクリーンショットを取り直す×謎のログが途切れるバグが起きたので相談したい×終わりのデザイン×能動学習のうまくいかない話をしてたら本を読めという結論になった×🤔タスク管理チャットボット×🤔画面高さとバーチャルキーボードの問題×🤔httpだとクリップボードが使えない?×🤔選択肢回答だけを受け付ける×🤔モードの変更をメニューにつける?×pkeicho202103-202104done×質問がコマンドボタンを作れるようにする×会話ログ2021-01-30×質問自然度データセット×二つの引数をとる質問のチューニング×会話中に良し悪しフィードバック×regroupへワンクリックでインポート×対象として不適切なものを分析対象から除外するignoreファイル×フィードバックボタン:いいね×スコア=発展度,_not注目度×聞き出しチャットシステムのタスク整理版を作るとしたら×真昼の太陽×シンボルの関係が同一×部分観測マルコフ決定過程×会話ログ:状態遷移について×キーワードと質問の選択は内積注意×基本5質問の出現順番×write_learning_pair×キーワードを取らない質問はenvから特徴量を取るべき×キーワードが分割されてしまった場合のリカバリ手段がない×気づきの判定×序盤のデザイン×プログラムの側から会話打ち切り×いいよどみ×ppoi×pkeicho-done-2021-02-05×Keichobot History×チャットボット×キーユースケース×pkeicho単語頻度×ソースコードの単語頻度×書き出しツールから呼び出す?×ローカル環境に移動?×pkeicho-mattermost-done×keicho-mattermostの状態遷移×keicho-cui:_kw_type×(2019/6)keicho学習×pkeicho-done→

- →聞き出しチャットシステム×scrapboxでkeichoを使う拡張×選択範囲をkeichoに尋ねるpopupmenu×scrapboxでctrl+enterしてkeichoに質問させる×scrapbox-keichoの面白い理由を言語化できるといい→

- →聞き出しチャットシステム×作る提案支援モード×文章執筆支援モード×振り返り支援モード×scrapboxエクスポート時に全選択してコピーしないでもボタン一つでコピー×時間が掛かっているのかエラーなのかを表示→

- →聞き出しチャットシステム×エンパシーライティング×エンジニアの知的生産術×頭を整理するツール×今日作ったエンパシーライティングモードがどういうものか読者に伝わるといい×Regroupで整理する:エンパシーライティングモード解説→

- →聞き出しチャットシステム×アイデアが生まれる瞬間×チャットログ×パターン発見支援システム×scrapbox×パターン×聞き出しチャット使い方サンプル×2015年の会話ログ×ユースケース:グループ化の重要性×会話ログ:状態遷移について×会話ログ2019-07-27×終わりのデザインについての会話×「なるほど」の後の進め方×会話ログ2020-06-05×会話ログ2020-06-07×会話ログ2020-06-07-1×会話ログ2020-06-07-2×会話ログ2020-06-07-3×会話ログ2020-06-07-4×会話ログ2020-06-08×会話ログ2020-06-08-2×Mattermost版聞き出しチャットシステム×会話ログ20210120×会話ログ20210121×今の時点で解説を書くか、先に新機能を実装するか話して整理したい×データをリポジトリに置きたくないが、どうするのが良いか整理したい×新機能の解説を考える×会話ログ2021-01-28×会話ログ2021-01-30×会話ログ2021-01-31×タスク整理に無理やり使う×直前の会話を再開する機能×sentryを導入した話×能動学習のうまくいかない話をしてたら本を読めという結論になった×「ホーム画面に追加」できるようになった話×プログラムの美しさ×「やりたいけど未着手」×謎のログが途切れるバグが起きたので相談したい→

- →出現集中×ポアソン分布×df×idf×tf-idf×この文書を代表するキーワードらしさ×単語分割×sentencepiece×sentencepieceのユニグラム言語モデル×viterbiアルゴリズム×suffix_array×キーワード抽出×接尾辞配列→

- →サジェスト×ゴミ屋敷化×キーワード抽出×リンクの質×検索で予期せず発見する事例×idf×ページの近さ×pooling×プーリング×凝集型階層的クラスタリング×探索で近さを決定×思考の結節点2019-02-18×思考の結節点2019-03-21→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]