『理解』と『成果』のデカップリング

>takahiroanno 人間の脳には「わかったボタン」がある。シンプルな言い切りや特定の例えなどを活用すれば、途端に脳がある物事をわかった気持ちになる。

>

> 説明可能なAIはこのわかったボタンのメカニズムをハックしてくるはず。AIが十分に賢ければ人類はそれがハックなのかそうじゃないのか判別できない

>takahiroanno かといって絶望する必要もないと思う。そもそも理解した感には何の意味もないから。

>

> 理解していなくともタスクは解けるし(AI等を活用)、理解していても正しいとは限らない(陰謀論)。AIが進歩すればますます前者の割合が増えるので、理解度と現実世界の営みはますます無関係になる

>takahiroanno 昔は理解していた方が現実世界を正しくモデル化できるのでよりタスクの遂行、成功確率が上がったわけだが、その関係性はどんどん弱くなる

>takahiroanno 重要なのは現実世界でどれだけのタスクが解けたのか? どれだけ成果が出たのか? の方だと思う。これらは測定可能な部分があり、これらで理解してる感の代替はできるのではないか

>takahiroanno 『理解』と『成果』のデカップリング

>nishio 現実社会の99%の課題に関して人間が理解するよりAIに任せた方がよくなるのは、現時点において99%の課題に関して「人間が機械語を書くよりコンパイラが生成する方がいい」となってるのと同じだと思う反面、DeepSeekはPTXを直接いじることでインパクトを出したわけなので「残り1%」は常にありそう

2025-03-08

2025-03-10

Related Pages

- →100%×理解×既存の枠組み×飲み込む×噛み砕く×「100%わからなければならない」という囚われ×すきまを埋めたいという意識が、埋めるものの発見をうながす×カラーバス効果×連想接続×エンジニアの知的生産術×書籍を100%理解しようとするのは適切な完了条件の設定ではない×松下_幸之助×自修自得×みずから創意工夫をこらしてはじめて会得できる→

- →思考の結節点gpt2024-02-21×日記2024-02-21×chatgpt登場からの1年×keichobot×会話をすることによって思考が整理される×kozaneba×生身の脳で理解困難なものの理解を促進するシステム×やる気システム×ネクストアクションの言語化支援×自分の中にあるものを取り出して理解することの支援×膨大な「まだ構造を見出していない情報」の構造化の支援×理解×omni×plurality本の概念マップ×普通に読むのと検索して読むのの違い→

- →成果×自分が欲しいものを作る×作った人になりたい人×満たされている×承認欲求×社会的に満たされてない人×何によって成果を自分に帰属させることに合理性が生まれるのか?×釈迦は「すべて空」とは言ってない×これは私ではない×これは私のものではない×執着をなくす×これが私自身ではない→

- →知識のピラミッド×立川_智也×学習曲線がs字曲線になる原理×概念地図を描くことでモデルを立ち上げ更新する×井戸端×社会的トリガー×再読×scrapbox×cosense×連想のストック×つながりの保持×情報を集めて並べる×理解×持ち上げ×kj法の累積的効果×立ち上がる×持ち上がり×具体と抽象の結合×結合×具体と抽象の行き来×抽象概念×具体的経験×根のある知識×浮き草と樹木のたとえ×具体的事実のページと抽象的概念のページがあるだけでは不足×具体と抽象が結合しているだけでは不足→

- →日記2024-07-18×説得する必要のない人を説得しない×良い判断は多くの事実に支えられている×界隈×人の集団を均質と仮定×複数の人間を一人ととらえるバグ×陰謀論×実在しない関係を見出してしまう×自分にとって優先度の高いことが相手にとっても優先度高いとは限らない→

- →経路依存性×非可換×リーキーアブストラクションの法則×抽象化は作業時間を減らすが学習時間を減らさない×高度な知識ばかりが要求されるハードモード×ジュニアのキャリアパスが危機的状況×写経は今でも有用か×高速道路を抜けると渋滞×高速道路の出口で渋滞するとしても高速道路の価値が否定されるわけではない→

- →devin.aiを試す2025-01×devika×日記2025-02-28×publication_bias×コントローラビリティ×コントロール×AIエージェントと研究×日記2025-03-26×一人でもチーム開発×devin.aiを試す4/1~→

- →知識×行為×証明×成果×ポスト資本主義社会×「成果に焦点を合わせた情報」の「成果」とは何×知識は行動によって検証されなければいけない×行動による検証×行動×検証×知識は実践によって検証されなければならない×知識の行動による証明→

- →リーキーアブストラクションの法則×xbyak×バイアスとバリアンス×clinerules×devinのknowledge×誰も使わないものを作っても無益×ボトルネックは解消すると別の場所に移動する×抽象度と速さと着地×かつてc言語は高級言語だった×fortranが生まれた頃、fortranは自動プログラミングと呼ばれていた×fortranが登場した当時、fortranを使わない方が性能が良いと言われていた→

- →国会議事録api取得スクリプト×土日も午前中働いた方がいい×thinkletをセットアップ×週記2025-03-01~2025-03-08×my-tools×my-cosense-scripts×broadlistening-research×AIエージェントと研究×日記2025-03-07×日記2025-03-09×日記2024-11-28×日記2024-03-08→

- →並列に増殖する×aiの指示をうのみにして成果を出す人×細かく理解したいが故に作業が進まない人×理解と成果のデカップリング×理解しなくても成果は出る×「デスゲーム」管理×デスゲームマネジメント×捨て前提×パワハラ×aiアクセシビリティ×devin使ってみてどうだった?_~活用事例と導入時のポイント~×devinを見る会×devin→

- →プログラミング学習法としての写経×必要なところを学ぶ×まずは大雑把に×全体像をつかむ×素朴×泥臭く×片っ端から×エンジニアの知的生産術×意図×写経×新たな抽象レイヤーの登場×リーキーアブストラクションの法則→

- →サンユッタ・ニカーヤ×梵天勧請×悟り×ブッダ×ブラフマー×理解×理解できない人に理解させようとすることは苦しみを生み出す×コントロールできることに力を注ぎ、コントロールできないことは気にしない×2024-08-31自分の宗教観→

- →対群理解能力×ブロードリスニング×対群発信能力×ブロードキャスティング×リプライしない×リプライさせない×返信をする相手を理解しなければならない×理解のコストは高い×全員が対象ではない×日記2024-07-23×陰謀論×敵味方×敵の中にグラデーションがある×人の集団を均質と仮定×複数の人間を一人ととらえるバグ×目立つ劣った人を一般化して攻撃→

- →公共財としての言葉×plurality_tokyo×glen_in_japan×words_as_public_goods(japanese_video)×words_as_public_goods_english_replay(wip)×言葉は公共財×公共財×difference_between_common_goods_and_public_goods×building_a_society_brimming_with_teamwork×チームワークあふれる社会を創る×知的生産性の増強×知的生産性の向上×エンジニアの知的生産術×plurality:_technology_for_collaborative_diversity_and_democracy×vannevar_bush×homesteading_the_noosphere×協力学習×collaborative_leaning×why_i_am_a_pluralist×sapir-whorf_hypothesis×現実の解像度×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得×「納得」のニュアンス×agreement×understanding×合意×理解×異言語マッピング×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×日本語話者は世界の中ではマイノリティ×人間増強の四要素→

- →若者×フィードバック×『イマイチ良くない』は主観的な感想×根拠のない思い込み×オッサン×うざい×否定する役割は市場がすればよい×真実に目覚めた人×駄サイクル×陰謀論×選民思想×アーリーアダプターと選民思想×マスのアテンションを取るゲーム×アドバイス×フィードバックは他人改変欲求→

- →コーディングを支える技術×幻の第0章×エンジニアの知的生産術×なぜ知的生産術に投資するのか×モヤモヤ×生産性向上×モヤモヤとは何か?×理解×長尾真×『わかる』とは何か×フワフワ×結合×理解の目的は何か?×野中_郁次郎×知識創造の方法論×プラグマティズム×知識×有用性×ポスト資本主義社会×行為によって証明×生産性×生産性とは何か?×装置による生産性向上×マルクス×階級闘争×共産主義革命×知識による生産性向上×知識は労働者個人の中に蓄積×知的労働者は生産手段を所有する×知識こそが経済活動の主役×目的の明確化×自分の生産性向上に責任を持つ×みずから継続的に学び、人に教える×知的労働の生産性は量ではなく質×知的労働者は組織にとって富を生み出す資本財×継続学習×c言語×賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ×対話×学び方→

- →納得×agreement×understanding×合意×理解×インタラクション×個々の内面での変化×既存の知識×価値観×疑問×違和感×心地よさ×安堵感×頭で理解×感情×自分の考え×fit×comfortable×「自主性」「自律性」「主体性」のニュアンスの違い×「自発的」「自主的」「主体的」のニュアンスの違い×aiニュアンス解説→

- →Words as Public Goods×building_a_society_brimming_with_teamwork×エンジニアの知的生産術×未踏ジュニア×plurality:_technology_for_collaborative_diversity_and_democracy×homesteading_the_noosphere×言葉は公共財×人間増強の四要素×言語的plurality×cooperate_across_diversity×why_i_am_a_pluralist×sapir-whorf_hypothesis×現実の解像度×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得×「納得」のニュアンス×agreement×understanding×合意×理解×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×開門造車、你行你来→

- →rag×概念は思考の経済性を高める道具×日記2023-09-06×omni×aiが意味不明なことを言うと大部分の人は嫌がる×aiとの共同化×暗黙知×共同化×pdcaサイクル×seciモデル×問題解決の過程での交換の重要性×情報交換は交換×交換様式×known×understandable×高次元空間におけるトゲトゲ×円であるという思い込み×連想接続×交換様式論×新しい交換様式×理解×理解してない時は引用しかできない×aiの支援による気づきの事例×良い悪いをスピーディーにフィードバックできるものはくだらないもの×新しい気づきはいいよどみから生まれる、即答できない質問に答えることが重要である→

- →積み重ねる×理解×積み重ね×間をつなぐもの×話の筋道×なぜそれが出てきたか×どこから来たのか×最初に置かれるべきものは半ばで出てくる×試行錯誤してから枝葉を切り落として一本道にする×ピラミッドのたとえ→

- →日記2023-08-04×文化×みんなの主観×文化はみんなの主観×一人の主観からみんなの主観へ×みんなの主観をみんなの主観のまま扱う×seciモデル×共同化×パシフィックリム×与太話×未来の話×陰謀論×内輪うけ×面白さは主観×面白さはコミュニティのスコープによって決まる×内輪うけは文化的コンテキスト共有が必要×社長とのカルチャーマッチ×教祖×一人で世界観を作る×"みんなでやることは一人でやることより良い"という思い込み×お互い勝手にやる×みんな勝手にやる×ボランティア組織×独裁者による追放×自分がいないフォークがあるかもしれない→

- →理解の誤り×理解×主観×理解を求めるのは理解が必要な時だけにした方が良い×英語版作成に伴う推敲(~1章)×人に教える学習方法×理解は仮説×hatena2012-10-20×理解されないことに怒る人は最先端を走ったことがない×最先端×理解されない×理解されないことに対する諦め×思うままにならない×正しく理解させたい欲求は権力欲求×立証責任×アテンション→

- →灘校土曜講座2014×経験を抽象化×理解を育てる×経験×抽象化×理解×育てる×産婆術×本質的な知識は各人が生み出さねばならない×与えられてもそれは使えるものにならない×哲学は生むのを助けるだけ×知識創造の方法論→

- →真鶴2023-05-13×課題感×解ける課題×プロジェクト発生成長のプロセス×解く手段×技術×マッチング×ニーズシーズマッチング×現金というコモディティ×お金で買えないリソース×理解×熱意×言語化×ブレインストーミング×自信×自己肯定感×polis×匿名シードコメント×課題感と解ける課題→

- →アーリーアダプターと限られたリソース×自分の頭で考える人は事実や情報の羅列が欲しい×理解×想起×日記2023-03-19×日記2023-03-21×日記2022-12-10×日記2022-03-20→

- →教科書×active読書×理解×記号体系×(1.3.4.5)_再び写経を必要とするとき×流体静力学における浮体の安定条件×認知の解像度×読み飛ばし×目次読書×(6.2.4.1)_nm法とアナロジー×知識ネットワークの中を高速移動×フォーマットを変えることによる知的生産→

- →知識×成果×ポスト資本主義社会×行為によって証明×知識と資本論とテクノロジストの条件×机上の空論×学ぶとは何か。エンジニア的思考と原理原則×「成果に焦点を合わせた情報」の「成果」とは何×成果に焦点を合わせた情報×成果に焦点を合わせた知識→

- →エンジニアの知的生産術×(1.1)_学びのサイクル×学び×情報収集×モデル化×検証×具体×体験×抽象化×モデル×パターン×パターンの発見×パターンを発見する×理解×モデルを獲得×仮説×理解は仮説×応用×実践×実験×学びのサイクル(旧)×学びのサイクルの最初の一歩は?→

- →「体験過程と意味の創造」勉強会1×感じられた意味×直接照合×direct_reference×再認×recognition×解明×explication×隠喩×metaphor×理解×comprehension×関連×relevance×言い回し×circumlocution→

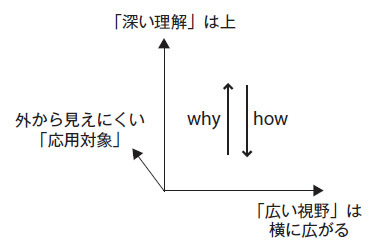

- →技術評論社×コーディングを支える技術×理解を確認するためにはまずアウトプット×何を学べばよいかがわからない理由×具体的な知識と抽象的な知識×噛み砕く×必要なところからかじる×おおまかにつかんで徐々に詳細化する×端から順番に写経する×効率的に学ぶには×知識の3つの軸×学びの3つのフェーズ×最初の一歩をどう踏み出すか×必要なところを学ぶ×全体像をつかむ×写経する×どうやって深く理解するか×比較×歴史から学ぶ×作って学ぶ×何を学ぶか×何を作るか×問題の探し方×成果の出し方×言語を深く効率的に学ぶには×エンジニア×学び方×知識×成果×2014×04-24×2014-04→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]