思考の結節点2025-10-29

A

大量のデータXがある(どこ由来はか一旦傍に置く)

AIがそれを要約する

人間に渡す

B

大量のデータXがある

まず人間が問いを発する

AIがそれに回答する

C

大量のデータXがあるかないかは一旦傍に置く

まずAIが問いを発する

人間がそれに回答する

それによって大量のデータYができる

D

この二種類のデータの間に新しい結合を見出すことが価値なのでは

「気づき」をもたらしたい

気付きとはなんであるか?

つまりデータソースXとYの間の結合を見出すことに意味があるのではないか

(A)は2023年にLLMが発展してきた初期の時代のブロードリスニングだ

TTTC Scatterなどの設計はコンテキスト幅が狭いことを前提している

ので意見をembeddingしている

初期のRAG(B)もコンテキスト幅が狭いことを前提している

チャンクに刻んでembeddingしてベクトル検索する構成がよく使われた

その後の進歩でコンテキスト幅が広くなったことで「全部コンテキストに入れてしまえ」型のアプローチが増えた

Jigsaw Sensemakerやtttc-light-jsはこれのスタイルの(A)

コンテキスト幅が広くなったことで(C)のAIインタビュアーが可能になった

これはエンドユーザに「言語化のきっかけになった」などの価値をもらたす

一方で「色々聞かれて答えたけどso what?」という反応もある

(C)で得られた大量データYをあまり活用できていない

いどばたビジョンはこれを活用してレポートを作って参加者にフィードバックしようとしている

大量データYに対して(A)をしている形

(D)ってなんだ?

(C)の出力の大量データYを大量データXとして(A/B/C)に突っ込む

(C)のプロンプトは大体「引き出すこと」に重点を置いた設計になっている

「引き出す」ことでメリットを得ているのはエンドユーザではなく運営者

運営者がデータが欲しいから引き出している

(D)においても「引き出す」が、その引き出されたものに関連するデータXiを提示する

「関連する」とは、反論も含む: 関係とは何だろう

「引き出す」こと自体ではなく、関係性を提示して「気付き」をエンドユーザに与える

これは既存のシステムでも部分的に満たされていた顧客価値なんだが、ここ自体にフォーカスしてシステムが作られていたわけではなく副次的に満たされていた

構想力は問題を限定する能力の図でいうところの適切に絞りきれていない状態

文脈

作ろうとしていたものではないものが爆誕した

Related Pages

- →理解可能性×探索知性×今ある知識の一歩先×新しい情報×到達可能半径×理解不能なのは自然×中間概念×関心次元×中間概念を要求する能力×「新しい情報を受け止められるゾーン」は人によって違う×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×理解できない他者×メノンのパラドックス×抽象化レイヤー×次元削減は抽象化×遅い自分はボトルネックだけど、それでも全体としては速く賢く動けている×人間の理解×aiによる探索×知識の重なりが知識伝達の難易度を決める→

- →時間軸の構造を破壊×時間軸構造の破壊×ティアキンの祠×仕事のゲーミフィケーション×ピラミッドの頂上を取ってきても期待と違う×抽象を軸足にした変換×銀の弾などない×肥満の解消には運動するといい×打席に立つ回数を増やす×mvp×pdcaサイクル×耳にタコができるくらい聞くのは、本当にそれが真理であるから×構想力は問題を限定する能力×二重組織×調達困難リソース×移転可能×移転不能リソース×熱意は貴重なリソース×知識のネットワークがあると高速移動ができる×人間ベクトル検索エンジン×成長欲求×物理的身体×組織境界の曖昧化×なめらか化×ランダマイザ×グラフィカル思考×指数的成長の後押し×新しいs字曲線に投資した方が得×雪崩×峠を越えると指数関数的成長×参入障壁×ブラックボックス×社会資本での拡大再生産×社会関係資本の使い方×貿易商×巻き込み力×巻き込まれ×巻き込まれ力×都合よく使われることのメリット×自発性と巻き込まれ力×面白い×意外性×盲点×サイクルを閉じる×盲点カード候補×連想のストック×誤ったkpi設定×「ぶどう園の労働者のたとえ」と「悪人正機説」の関係×情熱×専門性×博士号×the_illustrated_guide_to_a_ph.d.×高次元空間におけるトゲトゲ×シリアルマスタリー×シリアルマスタリーはバーベル戦略×実弾×使えるカード×他人が容易に獲得できないリソース×市場調達できないリソース×活動履歴は市場調達困難な財×転がる雪玉×過冷却のメタファー×新結合と水面のたとえ×connecting_the_dots×決断の機会は数珠つなぎ×retrospective×エフェクチュエーション→

- →レスポンス大事×受け止められた感×乗っかり系統樹×共感×他者からの承認が得られるツール×cartographer×ゲーミフィケーションブレスト支援ツール×独自性志向×イノベーティブな人材を事前に目利きできるか?×独自性ある人になりたくて奇抜なことをする人に注目を与えてはいけない×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない→

- →サイボウズラボ勉強会×jigsaw_sensemaker×tttc勉強会×jigsaw_sensemaker×ボーリンググリーン×星さんのprでの議論のpolis×polis型データ×talk_to_the_city_turbo×tttc-light-js×whose_opinions_do_language_models_reflect?×プロンプトはllmに作らせるほうがいい×チャットから知見を引き出すシステム×talk_to_the_city_scatter×plurality本の概念マップ×どこから来たのかのトレーサビリティ×しゃべれるマニフェスト×いどばたビジョン×cartographer×トップダウンの分類×aiでkj法2024-12-19×kj法×かならず小分けから大分けに進まなければならない×発想法×周辺的な主張×取りこぼし×ごちゃごちゃした少数意見は捨てたほうがいい×オフトピック×わかりやすいレポート作成×創発的なプロセス×既存の枠×霞ヶ関のポンチ絵×みんなの意見を聞いてます感の演出×文書作成過程で生成された不用知の収集と活用可能性の検証×境界をまたぐ×既存のグループを跨ぐ関係性×KJ法勉強会振り返り勉強会×sensemaker×広聴ai×kozaneba×psensemaker2025-10-17×psensemaker2025-10-21×高次元空間でクラスタリングしてからumap×クラスタ解説の埋め込みベクトルをconcatしてumap→

- →AI要約×新しく知ったこと×meetup_with_audrey_&_glen×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×quadratic_votingがシナジーの発見に有用×もう知ってる×よくわからない×自分の知識の境界×知識のピラミッド表記の解釈が2通りある×根無し草の知識×tackling_east_asia’s_population_decline_issues_with_local_coop’s_subsystem_for_local_governance×抽象的な話で堂々巡りする人×前提知識を必要としない×地に足のついてない×ピラミッドの頂上を取ってきても期待と違う×理解していないことは引用しかできない×具体⇔抽象の往復×前提知識の共有×前提知識の境界×要約=抽象化→

- →ブロードリスニング×突きつける×メガネをかけても目が不要にはならない×シン東京2050ブロードリスニング×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×もう知ってる×情報の価値は人によって異なる×人間の知覚能力を増強することで境界をなめらかにする×ポンチ絵は「すべてのご意見を考慮しております」というアピールをして意見を封じることが目的×飛ぶには両方の翼が要る×バラモン左翼×がんじがらめ×硬直状態×未知の課題を発見したいのか既知の課題を解決したいのか→

- →いどばたシステム×自由記述と投票は誤った二者択一×サイボウズ新人が副社長のsnsプロフィールにダメ出しをした件×一点突破と広い探索×「一部署への定着は非現実的」は嘘×ドッグフーディング×自分の成果物を自分で使え×改善の解像度×シンボルが指している意味に食い違いがある×意思決定者だけがレポートを読む×みんなの意見分布の中での自分の立ち位置がわかる×ワイガヤ→

- →掘り下げ×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×一歩手前の質問×賢い人はわかりやすく説明できる×百科事典×知識ネットワーク×辞書を読む×wikipedia×インテリゲンチア×図書館×情報の生産者×情報の消費者×まだ生きてるんだから一口サイズに切れるわけがない→

- →未踏ジュニア×やりたいことがあいまいなとき×顧客は一種類ではない×似てる問題の違う解決手段を調べる×技術と問題解決の図×顧客不在のプロジェクトでもいい×作ることを支援するものを作るのは大変×「難しい」ではなく「私は簡単な方法を知らない」×本を手軽に送りたい×提案能力のサポートが必要×covid19下での行動は就活の定番質問になる×目標は修正してもよい×週1ミーティングのやり方×僕の審査の仕方×「やりたいけど未着手」×コンテスト応募者へのタイプ別のアドバイス×構想力は問題を限定する能力×product/user_fit×不採択は提案の否定ではない×mvp×提案書を読んでもったいないと思った部分×人の評価とアウトプット能力×強い/面白い/大事/協力したい×主張の整合性が気になる×メンターを顧客にする×基礎研究は顧客不在×未踏はアイデアコンテストではない×共通の審査基準があるべきか×チーム開発の方が個人開発よりも難しい×不採択フィードバックで不採択の理由を書こうとしない×早い失敗は有益×やったことない人にやりたいことを相談するとできない理由を教えられる×若さを称賛するな×ダメなところを直すのではなく良いところを伸ばす×一番不確実なところを最初に確認する×未踏ジュニア質問箱×なるべく多くの応募者にオーディション×ccが付いているメールにはreply_allが必要×仮説検証のリードタイム×プロトタイプでどんな仮説を検証するのか×研究も社会実装が必要→

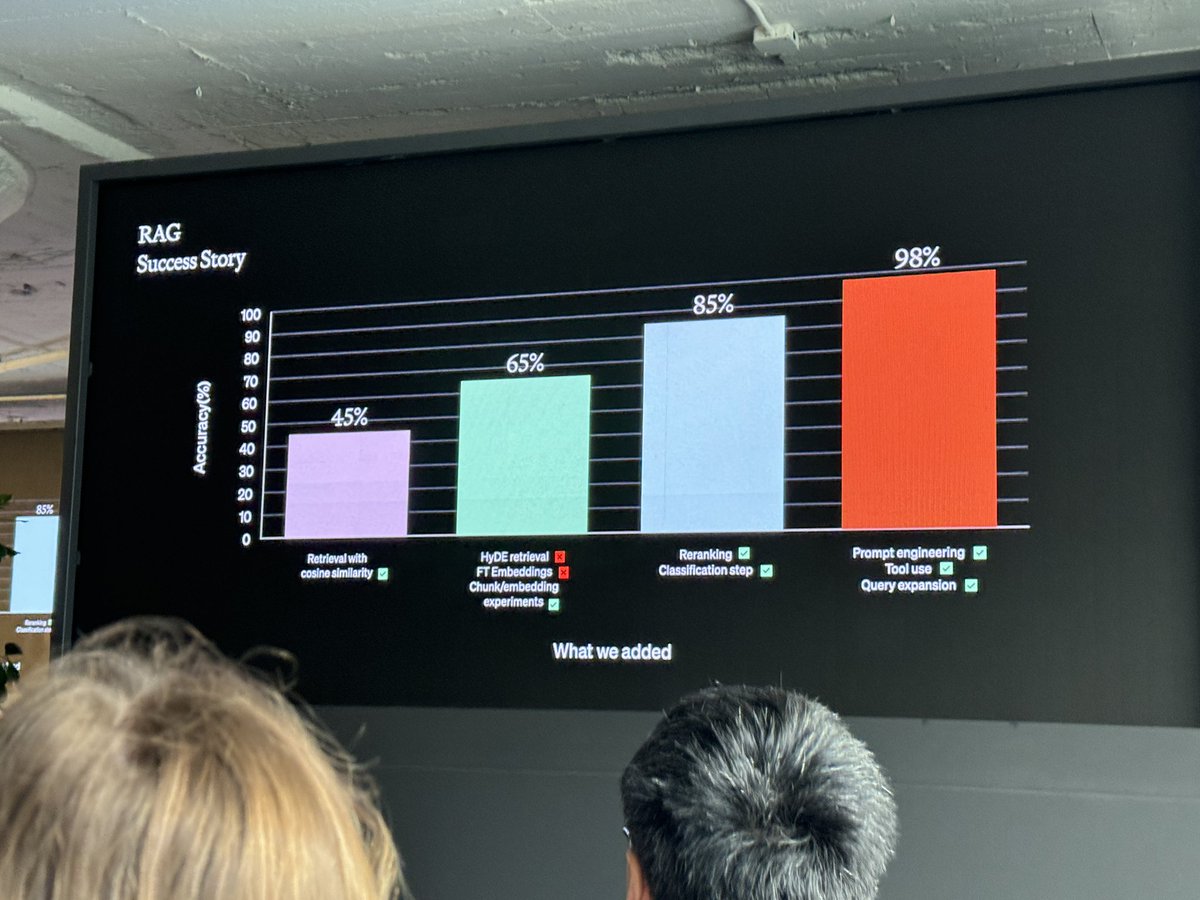

- →マルチエージェント協調×react×agentic_retrieval-augmented_generation:_a_survey_on_agentic_rag×retrieval-augmented_generation×RAG→

- →人間×人類文明×個々人×気づき×天然資源の価値×「人間」の概念が曖昧×🌀天然資源の価値×hatena2015-02-01×keichobot×aiと人間の関係性を再定義×「人間」の定義×aiとのチームワーク×文明と個々人を区別する×🌀aiとのチームワーク×🤖🔁aiとのチームワーク×🤖🔁一旦カオスがもたらされる×kozanebaでscrapboxのリンクを整理×コスト意識→

- →0か100か×物事を全か無かでしか捉えられない人×100%でないから価値がない×1bitの思考×試行錯誤は見えにくい×いいアイデアは複数の問題を一気に解決する×耳赤の一手×段階的な目標設定×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×転がる雪玉×社会資本が王である世界×アーリーアダプター集団×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×他人が理解する前にポジションを取れ×自分の課題ではない×ひろゆき×舛添_要一×歴史の転換点×実験の民主主義×ファンダム化×宇野_重規×デジタル×ファンダム×結社×安野たかひろ×22世紀の民主主義×政治家はネコになる×デジタル民主主義×polis準備:_新しい民主主義×ドトール石丸×日記2024-06-25×日記2024-06-27×日記2024-03-18×日記2023-06-26→

- →確認バイアス×確証バイアス×プラグマティズム×自信がない人×つながっていて新しいもの×同じものは新しくない×知識ネットワーク×面白い×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×フィルターバブル×フィルターバブルの利点×現象にネガティブなレッテルを貼っている×エコーチェンバーのメリット×多様な情報源に触れる努力×エコーチェンバー→

- →replug×RAG×retrieval-augmented_generation×Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks→

- →RAG×advanced_rag×modular_rag×階層的なインデックス構造×ナレッジグラフ×要約×副次的なクエリに分解×ステップバックプロンプティング×メタデータ×再帰的な検索×least-to-mostプロンプティング法×ステップバック質問→

- →aiの漠然とした不安感勉強会×英語と日本語の性能差×マイノリティ言語×アーリーアダプター集団×移動する人×取り残される人×分断×津波から逃げる×aiの波に乗る×RAG×グループウェア×顧客業務に寄り添う×ホワイトカラー×オフィスワーク支援×システム開発×対人インターフェース×複業規制×要約→

- →自分由来llm×思考加速×LLMによる知的生産性向上勉強会×chatgptと自分由来omniの比較×生のChatGPTとomniのユースケースが違う×RAG×概念は思考の経済性を高める道具×氷山モデル×自分由来omniと他人由来omniの比較×自分由来×aiと人間が渾然一体×異なる視点×弁証法的発展→

- →オモイカネプロジェクト×オモイカネ勉強会×自分のscrapboxをchatgptにつないだ話勉強会×omoikane_embed×aiと人間の知的な共同作業×aiによる赤リンクの延伸×生のChatGPTとomniのユースケースが違う×非公開omniを使ってみての感想×ベクトル検索は切り出しの機会になる×ベクトル検索は認知の解像度を高める道具として機能する×Azure Cognitive Search: Outperforming vector search with hybrid retrieval and ranking capabilities×検索を組み合わせる×dpr×bm25×ベクトル検索×dense_passage_retriever×fusion_in_decoder×azure_cognitive_search×hnsw×リランク×hierarchical_navigable_small_world×西尾のベクトル検索×経験的に明らか×ベクトル検索が有用だった事例×社会保障費と科学技術関係経費の比較×名詞形×実現不可能なアイデアが独創的に見える×instruction_tuning×helpfeel×omoikane_vector_search×ベクトルインデックス×github_action×qdrant×omni×aiが毎日研究ノートを書く×aiとの共同化×人間がトリガーを引かなくても良い×pioneer_mode×ページをフォークしたい×マルチヘッド×ページメモリ×マルチヘッドの思考×話題のピン留め効果×aiノートの更新間隔について×recurrent_notesとiterative_commenterの違い×赤リンク×長いタイトルを刻むページ×当たり判定拡大×🌀交換様式d×情報交換は交換×知識交換の交換様式はaなのか×贈与の対象としての公共×説明のある検索×ベクトル検索とRAGの肌感の違い×「どの部分がaiでどの部分が人間か?」という問い×ai生成ページのタイトルに🤖を入れるのをやめた理由×aiページの底に埋もれてる×RAG×概念は思考の経済性を高める道具×氷山モデル×公共の言葉と私的な言葉×エンジニアの知的生産術×(6.2.5.5)_公共の言葉と私的な言葉×seciモデル×交換様式論×共有の場×新しい交換様式×rlhf×非公開omni×横断ベクトル検索実験メモ2023-09-20×公開omniと非公開omniの感覚の違い×自分由来×Scrapboxでの知識醸造をLLMに教える×弁証法的発展×切り分けられていない連なりの一部にヒットすることで切り出しの機会になる×時間軸で並んだ記述からトピック指向で切り出される×適切な切り出し方は、ニーズが明らかになった後に決まる×切り出し×常緑のノートはアトミックであるべき×単一責任原則×死んだテキストを置く倉庫ではない×今考えていることを少しずつ違う方向から観察する×似ている→違いは?×認知の解像度×似ている×違い×言語化×物事をより詳細に観察×小さな収束ムーブとそこからの発散×アイデアの干渉効果×発想法×対立は近い関係×scrapboxに住んでるエージェント×scrapboxとaiに関する思考の結節点2023/8/16×上書きモード×aiの支援で新しい結合ができた事例×質問は言語化を促すが質問にも種類がある×enchiへの導入×aiの役割の明確化が大事×中学生の職場体験でsfプロトタイピングをやってもらった事例×流動的プロセスとしてのページ×思索と開発のトレードオフ×苦痛×このプロジェクトにおけるaiの役割は何か×複数の個性のaiがある?×aiノートのページごとに目的を明示したらいいのでは×苦痛の原因×異なるコンテンツの間のつながり発見×自分の日記に他人のaiを召喚×aiが無限に思考を発展させてくるので休めない×他のプロジェクトのurlを読めるという気づき×たまに浮かび上がるページ×「マルチヘッドの思考」と「エンジニアの知的生産術」×まとめを上に書く×___below_is_less_interesting___を__below_is_ai_generated__にした×🌀マルチヘッドの思考×🌀ai出島×iterative_commenter×aiシャーマン×松尾研のllm講座×aiによる異なる視点の提供の実例×歌詞をaiに解釈させる実験×不明瞭で長期的なタスクをaiにねりねりさせる×pdfからscrapboxへ×ビジネスはシーズとニーズのマッチング×メタ考察:ビジネスはシーズとニーズのマッチング×市場ニーズと個人ニーズ×深層の価値探求:_連携と成長×aiにページを発展させさせる×長い寝起き神託の考察×最近のモーニングルーティン2023-09-15×人生に関する歌詞を集めて気に入ったフレーズをピックアップする×llmに似ているものの違いを言語化させる×(仮)まだ名前のない操作×scrapboxを活用した思考とコミュニケーションの再構築×「人間」の概念が曖昧→

- →日記2023-09-02×ベクトル検索×RAG×肌感×aiによる赤リンクの延伸×西尾のベクトル検索×検索結果は編集をアフォードしない×編集をアフォード×書くのではなく削ることによる考えのアウトプット×retrieval-augmented_generation×目的に合わせて検索結果を要約する×説明のある検索×LLMによる知的生産性向上勉強会×横断ベクトル検索実験メモ2023-09-20×結局必要なのは検索の精度向上×pvectorsearch2023-04-29~05-31×aiとの協働作業の実態とs字カーブ→

- →日記2023-11-01×omni×時々上がってくるページ×時々浮かび上がってくるページ×omniの仕様バグ×iterative_commenter×ねりねりの価値が緩やかに減ってる×recurrent_notes×繰り返し要約をかけていくことによるkj法的効果×乱読のセレンディピティ×イベント記事は瀕死×レバレッジメモ×要約は曖昧概念×再利用可能コンポーネントの抽出×常緑のノートはアトミックであるべき×日記2023-11-02×動的セマンティックウェブと考える花火×連想による発展×ベクトル検索×RAG×妄想による発展×積極的ハルシネーション×本を読む×読むとは何か×知識のネットワーク×バックリンク×2-hopリンク×scrapboxは忘れたことを思い出させてくれる×mem.nhiro.org×要約の概念を詳細化する→

- →日記2023-10-23×書き溜めたもの×書籍×RAG×乱読のセレンディピティ×修辞的残像×シントピックリーディング×同じ分野の本を3冊読めば専門家になれる×内面体験からの洞察は、より反応性のあるガバナンスに近づくための鍵×llmがある時代の「読む」→

- →RAG×scrapboxのtoken/page×scrapboxはアイデアの精製器×生のChatGPTとomniのユースケースが違う×ベクトル検索は認知の解像度を高める道具として機能する×認知能力を高める道具×似ている→違いは?×認知の解像度×知識の醸造器→

- →マインドフルネス×気づき×瞑想×エレン・ランガー×気づくプロセス×新しいことを見つける×物事の新しい側面を見つける×新しい側面×新しい物事に気づく×いまこの瞬間×文脈×状況×エンゲージメント×マインドレス×mindful_multitasking:_the_relationship_between_mindful_flexibility_and_media_multitasking→

- →kj法勉強会@ロフトワーク×「渾沌をして語らしめる」勉強会×探検ネット(花火)勉強会×kj法勉強会@ロフトワーク_講義資料v1×kj法勉強会@サイボウズ×KJ法勉強会@ロフトワーク_講義資料v2×kj法の先にあるもの×kj法勉強会@ロフトワーク_事前マップコメント×kj法勉強会@ロフトワーク_講義中のzoomコメント×kj法勉強会@ロフトワーク_個人ワーク中のslack×kj法勉強会@ロフトワーク_質疑×ぼんやりとしていた世界が切り分けられた×知の探検学×探検ネット×考える花火×内部探検×取材×データをして語らしめる×すべてのデータはうそである×kj法_渾沌をして語らしめる×思いついたことはなんでも記録すべき×記録しなければ消えてしまう×思考の枠×枠組み×当てはめ×芽×新しいつながり×判断×一仕事の達成が人もチームも育てる×アインシュタインの考え方×思い込みの枠×既存の構造×あてはめ×分類してはいけない×既成概念×グループ編成は小チームから大チームへ×発想法×否定形の指示×既存のグループを跨ぐ関係性×グループ境界をまたぐ線に注目×グループ編成のバッドパターン×掘り下げ×地に足のついていない×浮き草×浮き草と樹木のたとえ×根っこ×体験×感覚×主観×自分ごと×根差し×土の香りを残せ×連想的雰囲気×抽象化しすぎるな×概念化過程×シンボリックモデリング×基本5質問×(6.2.4.2)_clean_languageとsymbolic_modelling×具体的イメージ×身体感覚×ちゃんと主観×面白いのkj法×「面白い」の探検ネット×根っこがない×クリーンな質問×望ましくない妥協×keichobotの価値の問いは考える花火の前段階かも×気づき×発想×渾沌をして語らしめる×民族大移動への反対×kj法が生まれたプロセス×グループ編成の失敗事例×寝かせる×権威勾配×歯車のたとえ×意思決定×生存者バイアス×西尾の我流に名前をつける×エンジニアの知的生産術×かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×我流に名前をつける×共通言語×私的な言葉×液体が容器に入っているメタファー×(column)_パターンに名前を付けること×発表ストーリー構築法×こざね法×知的生産の技術×講義資料ショートバージョンを作る×対立解消×360度の視角から×excel型kj法×守破離×地図×なぜ線が必要不可欠か→

- →2021-05-04の日記×scrapboxのprivate→public転送について×面白さ×発見×気づき×自発的×知的生産×puppeteer×heroku×todo.txt×headless_chrome×研究×mvp×ブログ2.0×豆論文化×2021年4月の倉下アウトプット×キャンプファイヤー×2019年6月のアイデアライン×ゲーテッドコミュニティ×ウォールドガーデンモデル×ゲーテッドコンテンツ×組織×衰退×排除×scrapbox×yujiosaka×1×2×承認欲求の刺激につながる機能を全て排除する×はてなダイアリー×dotenv×envify×browserify×secure×httponly×requests×324×違いに気づく→

- →kj法勉強会@ロフトワーク×kj法勉強会@ロフトワーク_講義資料v1×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×kj法_渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×知の探検学×共同化×自転車のたとえ×我流は悪くない、むしろ良い×人それぞれ個性がある×状況・目的が変われば、適切な方法も当然変わる×発想法×探検ネット×渾沌をして語らしめる×考える花火×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×考える花火誕生の流れ×望ましくない妥協×一仕事の達成が人もチームも育てる×たくさんの根拠に繋がっている×自信×掘り下げ×データをして語らしめる×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×kj法は枚数が2倍になると4倍難しくなる×ゴールを近く×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命×問いかけが気づきを促す×質問が言語化を促す×気づき→

- →見出し目次はツリー×断片の間の関係接続×scrapbox文中からのリンク×類似×関係ありそう×連想をストック×類似ではなく連想×機械がkj法する×連想を生み出す装置×関係のありそうなもの×類似関係×対立は近い関係×関係とは何だろう×連想のストック×連想接続×探索×連想の合流×連想装置×話題がつながる関係×kj法→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]