思考の結節点2018/8/29

KJ法の初出は何かご存知か

だから最初に公開するときのタイトルなんて重要ではない

「コーディングを支える技術」でもよい

パーティ学で紹介された手法が一人歩きした

手法に名前をつけていなかったのでKJ法と呼ばれることになった

事後的に「それを説明せよ」ということで「発想法」が書かれることになった

いきなり何もなしで「発想法」を書き始める人いないのでは

当人にとって常に未完成で試行錯誤の最中の技術

「今書いて」というリクエストによって、現時点でのスナップショットが撮影される

有限化

当人にとってはあたりまえのことは、「それはあたりまえではないので説明して」と言われなければ言語化されない

書籍は単独で生まれるものではない

スナップショットとして記録され商業的に流通することで注目を集めやすいこと

パーマリンクの概念が誕生するまで、書誌情報がパーマリンクとして使われていた

言及されうる存在

書籍の裏にそれが生み出されたきたネットワークがある

成長し、子を産む存在としてのアイデア

書籍が知識の結晶化によって生み出されたものなら、その背景になる流動化した知識へのアクセスが提供されるべきではないか

そのアクセスは、従来はアカデミアでの議論だとかの形で行われていた、記録に残りにくいだけ

電子化によって時間と場所を超える

思考の結節点とは

たくさんのキーワードのつながる場所

Related Pages

- →qr×エンジニアの知的生産術 著者公式ページ×エンジニアの知的生産術第5刷の増刷が決定!×一般社団法人未踏の理事に就任しました×一般社団法人未踏の理事を退任しました×灘2021講演準備×未踏と僕の関わり×pluralitybook×mashbean×創造一個充滿團隊合作的社會×face×コーディングを支える技術×word2vecによる自然言語処理×視点を変えてみよう×3d-nws×パーフェクトシャッフル×世界一わかりやすいプログラミングのしくみ→

- →鈴木_健×岡_瑞起×計測可能な目標×オーバーフィット×研究者の評価に数値基準を設けてはいけない×モラルハザード×すごいものはすごい×利用と探索のトレードオフ×新しさという評価軸×イノベーティブな人材を事前に目利きできるか?×新規性×差別化のための差別化×差別化の罠×omni-epic×重みの塊×ポランニーの暗黙知×日本文化×未踏×plurality×思考の結節点→

- →体験過程と意味の創造×「体験過程と意味の創造」勉強会1×フェルトセンス×シンボルと意味の対応の図×3つの平行的関係×直接照合は意味と意味の関係×創造的な機能的関係まとめ×わかった感×言語的思考×東洋哲学×禅×不立文字×西田_幾多郎×野中_郁次郎×川喜田 二郎×混沌をして語らしめる×グループ編成には発想の転換が必要×non-numerical×multischematic×the_non-numerical_character_of_experience×無数的×意味は集合ではない×体験は高次元空間上の曲線×多スキーム的×経験の側面×時間的スキーム×死んだテキストの倉庫×「体験過程と意味の創造」勉強会3×制度化した言葉×(6.2.5.5)_public_words_and_private_words→

- →dena_techcon_2025×なぜそれが成り立つのか×コーディングを支える技術×プログラミング言語の背後にある設計思想×単なるスキル習得を超えた知的好奇心×エンジニアの知的生産術×自己改善へのこだわり×devin×技術の最前線に触れようとする姿勢×デジタル民主主義×ブロードリスニング×東京都知事選×安野たかひろ×talk_to_the_city×技術を社会に還元したい×plurality×社会的インパクト×デジタル公共資産基金×オープンソースの哲学×技術が公共財として機能する×サイボウズ・ラボ×一般社団法人未踏×報酬がゼロでも複業をやる×新しい学びや挑戦を優先するマインド×チームワーク×生産性向上×組織文化への貢献×外部脳×2日連続の登山×身体的な挑戦×知識共有に積極的×透明性×コミュニティへの貢献×よい方向性×民主主義のスケーラビリティ×mitou2024_demo_day×次世代のクリエイター支援→

- →民主主義は四則演算×参画社会×移動大学×参画社会を創れ×参加の文化×KJ法×私の関わった参画運動の展望×参加のはしご×草の根の民主主義×ボトムアップの意思決定×伝統×創造性×創造と伝統×公共建築における市民参加の系譜×発想法×パーティー学×パーティー×目的に集う集団×組織内部の民主性×組織の中における民主主義×組織内民主主義×チームビルディング×マグサイサイ賞×熟議民主主義×deliberative_democracy×一人ひとりが参加し創造する政治×川喜田二郎の教育と民主主義の関係×市民参加と協働×ワークショップ×中野民夫×木下勇×ワークショップ──新しい学びと創造の場×ワークショップ──住民主体のまちづくりへの方法論×参加型デザインの理論×公共政策×コミュニティデザイン×学びの共同体×探究型学習×制度の外側に学びの場を作る×旅する大学×全人教育×対話的学習×クリティカルシンキング×協働スキル×住民参加型×participatory_rural_appraisal×participatory_learning_and_action×高山隆三×参画社会への道×組織開発論→

- →思考の結節点×タユピンコ人×何か生まれそうな予感×新しい抽象化が起きそうな気配×辞書を読む×辞書×実りのあるメタファー×実り×メタファー×メタファー空間×概念間のネットワーク×ワープポータル×遠いものの結合を促進×アナロジー×遅い読み方×図と紐付いてる概念×共同注意×指差し×積み上げる作業×人間の経験にはパーマリンクがない×忘却×曖昧化×分解×腐敗×発酵×重要でない×抽象化×連想は類似検索ではない×metric×10年かかる学習プロセス×写経×翻訳はゆっくり読む手段の一つ×翻訳×書きながら考える×違うシンボル空間ではシンボルの分布が異なる×抽象化フェーズ×抽象化を促す情報×クリーンな質問×重要な部分を抽出×ハンドル×他の情報へのリンク×人間の増強×芋づる検索×人間+コンピュータ=増強された人間×連想接続×メタファー空間へのリンク→

- →0か100か×物事を全か無かでしか捉えられない人×100%でないから価値がない×1bitの思考×試行錯誤は見えにくい×いいアイデアは複数の問題を一気に解決する×耳赤の一手×段階的な目標設定×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×転がる雪玉×社会資本が王である世界×アーリーアダプター集団×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×他人が理解する前にポジションを取れ×自分の課題ではない×ひろゆき×舛添_要一×歴史の転換点×実験の民主主義×ファンダム化×宇野_重規×デジタル×ファンダム×結社×安野たかひろ×22世紀の民主主義×政治家はネコになる×デジタル民主主義×polis準備:_新しい民主主義×ドトール石丸×日記2024-06-25×日記2024-06-27×日記2024-03-18×日記2023-06-26→

- →llmを使いこなすエンジニアの知的生産術(講演資料)×着手は進捗の第一歩×制限されたメディア×知的生産術における実践者の経験の重要性×lenchi_day7×lenchi_llmに2024年の視点からコメントさせた×scrapboxを使うことのメリット×「線を引くこと」のメリット×執筆は一次元化×有限化×書籍は有限化のツール×有限化しなければ人は情報圧に押しつぶされる×書籍が有限化の仕組みなら、その背景にある無限のネットワークに読者が接続できるように手助けするべきなのではないか×done_is_better_than_perfect×コンテキスト拡大→長期的プロジェクトの文脈維持×「同じ」と「似ている」の違い×retrieval-augmented_generation→

- →コーディングを支える技術×幻の第0章×エンジニアの知的生産術×なぜ知的生産術に投資するのか×モヤモヤ×生産性向上×モヤモヤとは何か?×理解×長尾真×『わかる』とは何か×フワフワ×結合×理解の目的は何か?×野中_郁次郎×知識創造の方法論×プラグマティズム×知識×有用性×ポスト資本主義社会×行為によって証明×生産性×生産性とは何か?×装置による生産性向上×マルクス×階級闘争×共産主義革命×知識による生産性向上×知識は労働者個人の中に蓄積×知的労働者は生産手段を所有する×知識こそが経済活動の主役×目的の明確化×自分の生産性向上に責任を持つ×みずから継続的に学び、人に教える×知的労働の生産性は量ではなく質×知的労働者は組織にとって富を生み出す資本財×継続学習×c言語×賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ×対話×学び方→

- →エンジニアの知的生産術×エンジニアの知的生産術_はじめに×エンジニアの知的生産術_参考文献×エンジニアの知的生産術_正誤情報×エンジニアの知的生産術第5刷の増刷が決定!×bing_aiによるエンジニアの知的生産術の解説×(5.2.4.6)_家族的類似性×「グループ編成には発想の転換が必要」加筆案×エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター×エンジニアの知的生産術と体育型授業×なぜ知的生産術に投資するのか×kindle化に関する意見×エンジニアの知的生産術_目次ダイジェスト×リンク化×エンジニアの知的生産術 この本の目的×エンジニアの知的生産術_知的生産とは何か/この本を読むメリット×エンジニアの知的生産術_プログラミングはどうやって学ぶか×エンジニアの知的生産術 この本の流れ×新たな結合×価値を創造×新結合×価値創造×学び×整理×アウトプット×コーディングを支える技術×特集_エンジニアの学び方×続・エンジニアの学び方×intellitech×エン知術×エンジニアの知的生産術 反響まとめ→

- →エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター×claude_3_opusにまとめさせる×コーディングを支える技術×知的生産の重要性×エンジニアの学び方×エンジニアの知的生産術×ネットワーク的な情報表現×scrapbox×経験の言語化×経験の体系化×反響の収集×改善サイクル×フィードバックを得る機会×アウトプットの心理的ハードルを下げる×インタラクションを促進する→

- →立川_智也×心の問題を掘り下げるのは有害×problem-remedy-outcomeモデル×なぜと聞くと作文される×システムに対するなぜと心に対するなぜは違う×質問を試験と捉える人×議論を戦争と捉える人×真面目さと面白さ×すべての人から学ぶことができる×思考の結節点2019-02-26×思考の結節点×claude_3_opusにまとめさせる×好きは自分と近いところにある×面白い人×自身の人生を改善してくれる可能性の高さ×久池井_淳×心理療法×言い淀み×教科書の役割×学びのプロセス×具体的経験と抽象的概念を行き来しながら学んでいく×多様性×教養の多様性×価値観の多様性→

- →日記2024-02-27×ニッチトップ戦略×cc0の書籍を利用した新体験の創出×ai時代の読書体験×cc0×レガシーな書籍ではないエクスペリエンス×書籍というレガシーフォーマット×書籍が有限化の仕組みなら、その背景にある無限のネットワークに読者が接続できるように手助けするべきなのではないか→

- →立川_智也×キャリブレーション会の発生プロセス×思考プロセスの共有が大事?×シンボリックモデリング×思考の結節点×思考の結節点2021-08-06×思考の結節点20200825×試行の結節点2019-12-05×死んだテキストの倉庫×人間のバグ×ちゃんと主観×人には個人差がある×時間超越×ロープのたとえ×社会的トリガー×高濃度社会的トリガー源×枝が茂る×抽象概念×生煮えの概念×久池井_淳→

- →川喜田 二郎×kj_method×party_studies×ideas×sequel_to_"idea"×exploration_of_knowledge×what_is_creativity?→

- →KJ法×渾沌をして語らしめる×川喜田二郎×パーティー学×発想法×続・発想法×「知」の探検学×KJ法 渾沌をして語らしめる×探検学×一仕事の達成が人もチームも育てる×計画には二種類ある×思想としてのkj法×審議と執行とを区別せよ→

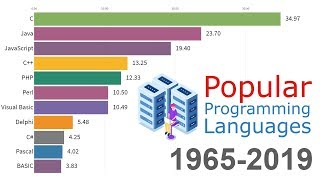

- →この10年のプログラミング言語の変化×かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×kozaneba:この10年のプログラミング言語の変化×コーディングを支える技術×promise×async/await×promiseの歴史×漸進的型付け×「名前的型システムと構造的型システムの違い」加筆案×名前的型と構造的型の勘違いによる実話→

- →🤖2023-08-26_07:10×🤖2023-08-25 07:09×熱意は貴重なリソース×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×植物的に成長する×場を温め×ソーシャルフィールドを耕す×耕す×良い土×畑のメタファー×耕された畑×まだ先がありそう×「良い状態」を生み出し継続する方法→

- →エンジニアの知的生産術_反響まとめ_その2×エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター×試行錯誤の重要性と共有のすすめ×具体と抽象×リファクタリング・ウェットウェア×こざね×expertise_reversal_effect×価値は送り手ではなく受け手が決める×メタ知識×複利×コーディングを支える技術×イシューから始めよ×KJ法×語るなら読んでおけ×思考の整理学→

- →それぞれがエンジンを着ける×技術的実力行使×実力行使×まずやって、それから調整×ポジションを取った後に批評しろ×結果が出てから評価する方が楽×良いアイデアなら許可を求めるな×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×ムーブメントはフォロワーが作る×未踏ジュニアscrapbox×オモイカネプロジェクト×危機感は言葉でシェアできない×津波てんでんこ×タイタニック×舵取り×ソフトランディング×離脱・発言・忠誠×組織効力感×ゲリラ戦×plurality_tokyo_salon_2023-07-08×日記2023-07-06×日記2023-07-08×日記2023-03-29×日記2022-07-07→

- →リンコグラフィー×linkography×how_digital_tools_impact_convergent_and_divergent_thinking_in_design_ideation×発散思考×収束思考×考える花火×マインドマップ×グループ境界をまたぐ線に注目×発想の累積効果×包括性の獲得×パーマリンク→

- →熱意は貴重なリソース×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×植物的に成長する×場を温め×ソーシャルフィールドを耕す×耕す×良い土×畑のメタファー×耕された畑×🤖2023-08-24_12:36→

- →結晶化×対立概念×液状化×腐らせる×腐葉土のメタファー×コンポスター×アイデアの精製器×現在の文脈に適合した新たな知識の創出×適切な切り出し方は、ニーズが明らかになった後に決まる×分節化された情報群×暗黙的な情報群×knowledge_nebula×再構築×contextual_keyword×現在の文脈に適合した新たな知識×知識の結晶化×Knowledge Nebula Crystallizer×液状化と結晶化×ねりねり×既存の構造を破壊→

- →知識の結晶化×現在の文脈に適合した新たな知識の創出×適切な切り出し方は、ニーズが明らかになった後に決まる×crystallizing×(6.1.2.3)_otto_scharmer's_patterns_of_change→

- →未踏ジュニア×未踏ジュニア質問箱×アイデアを聞いた人がパクれるなら、その提案は「アイデアレベルのものにすぎない」ということ×プロトタイプがあった方が説明しやすい×自分の成果物を自分で使え×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める→

- →scrapbox×scrapbox情報整理術×テロメア×scrapboxの哲学×知のコラボレーションツール×予測のリンクと不測のリンク不足×リモートワーク×自律分散型×パーマリンク×価値観はボトムアップに言語化される×宮沢賢治×永久の未完成これ完成である×リンクは道×別途下書きなどしない×scrapboxdrinkup×scrapboxdrinkup4→

- →自己紹介×エンジニアの知的生産術×コーディングを支える技術×word2vecによる自然言語処理×自分のscrapboxをchatgptにつないだ×scrapbox_chatgpt_connector×中高生のためのchatgpt×新しい自然×誰も正解を知らない×みずからの目で見なければならない×chatgpt_plugins実験×1×chatgpt×2023-04-10 LLM Meetup→

- →scrapbox×書籍×パーマリンク×知識表現×エントリの粒度×断片×ノートの切れ端×人間可読なパーマリンク×知識表現の形×情報の指し示し×なにかを変えて問題が起きたら元に戻すのではなくさらに変える×コンテンツが先×事後的にタイトルをつける×書籍というレガシーフォーマット→

- →KJ法勉強会@ロフトワーク_講義資料v1×KJ法×ホワイトボード型のコミュニケーション×miro×かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×問いかけが言語化を促す×コーディングを支える技術×京都大学サマーデザインスクール×エンジニアの知的生産術×対立から考える×プレゼンのスライドに似てる×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×KJ法 渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×seciモデル×共同化×自転車のたとえ×人それぞれ個性がある×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×言葉の解像度を高める×一匹狼に価値がある×心理的安全性×一仕事の達成が人もチームも育てる×主体的判断×データをして語らしめる×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×考える花火×守破離×利用と探索のトレードオフ×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×ブレインストーミング×探検ネット×考える花火誕生の流れ×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命→

- →川喜田 二郎×KJ法 渾沌をして語らしめる×体験過程と意味の創造×パーティー学×紙キレ法×発想法×続・発想法×「知」の探検学×渾沌をして語らしめる×探検ネット×cut1×コンフォートゾーン×既成概念×あてはめ×弁証法×反対意見は存在しない×ワイガヤ×ともに働く×保守と創造の対立と循環関係×成功は成功のもと×発想法における「発想」は「おのれを空しくしてデータをして語らしめてまとめる」×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×W型問題解決モデル×u理論×pdcaサイクル×oodaループ×すべてのモデルは間違っている×リーンスタートアップ×タスクを効率的に処理していくと高速にクソアプリを実装してしまう×探検ネット(花火)勉強会→

- →かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×問いかけが言語化を促す×コーディングを支える技術×京都大学サマーデザインスクール×エンジニアの知的生産術×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×KJ法 渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×seciモデル×共同化×自転車のたとえ×人それぞれ個性がある×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×一匹狼に価値がある×一仕事の達成が人もチームも育てる×データをして語らしめる×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×考える花火×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×探検ネット×考える花火誕生の流れ×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命→

- →有史主義×現代アートビジネス×connecting_the_dots×virtual_star×コーディングを支える技術×エンジニアの知的生産術×c3:_computer_created_cats×nft→

- →コーディングを支える技術×抽象化能力×学ぶことがいかに大事か×学びたい×時間がない×やる気がない×時間の削減×効率化×やる気のマネジメント×変化に気づけなくなる×視野を広げる×抽象的な理解×学習が加速×理解の確認×組織内情報への密着×解決が必要な問題×具体的な事例への密着×根を張る×応用に密着×帰納×複数のものの比較×普遍的×教科書を疑う×比喩による理解×知識のグラフ構造×歴史と発明をリンクして考える×グラフのパターン×パターンマッチによる抽象化×構造主義×脱構築×脱構築建築×正解×構造×構成主義→

- →コーディングを支える技術×知識と資本論とテクノロジストの条件×何をどう学ぶか?×何をどう学ぶか?2:三大入力方法×予期せぬ成功×拡大再生産×pycon_jp_2014_基調講演×灘校土曜講座2014×アイデアの出し方講座×首都大学東京情報通信特別講義2015×bpstudyエンジニアのための学ぶ技術×u理論×pdcaサイクル×クリーンランゲージ×tae×グループウェア×言語化を支援する技術×エンジニアの知的生産術×エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター×学び方年表→

- →scrapboxの良さ(その2)×アウトライン×箇条書き×情報アウトプットのハードルを下げる×scrapboxdrinkup×川喜田 二郎×トップダウン×分類してはいけない×トップダウンとボトムアップ×KJ法×表札づくり×生きた文章としてのwiki×イベント記事は瀕死×死んだテキストを置く倉庫ではない×リンクを使って情報を構造化×長文に行リンクしたくなったら別ページに切り出す×年別活動リスト×scrapboxのstream→

- →エンジニアの知的生産術 著者公式ページ×アイデアを思い付くには×アイデアのつくり方×u理論×川喜田 二郎×「知」の探検学×視点を変えてみよう×変化のデザインパターン×リーン・スタートアップ×創造性とは何か×metaphors_in_mind:_transformation_through_symbolic_modelling×メノン×michael_polanyi×個人的知識×脱批判哲学×rené_descartes×哲学の原理×暗黙知の次元×知識創造企業×リファクタリング×ステップ式質的研究法×tae×maurice__merleau-ponty×言語の現象学×創造力を生かす→

- →思考の結節点×ゴミ屋敷化×コールドスタート×未踏名鑑×片付け×新着を汚す×検索×ランダム表示×腐らせる×腐葉土×コンポスト×辻ブラケティング×リコメンド×ブラケティング×コンポスター×生ゴミのほとんどは水×散歩→

- →灘校土曜講座2021×灘2021質疑×灘校土曜講座2014×エンジニアの知的生産術×雪玉を転がして大きくする×技の水脈、人の山脈×決断の機会は数珠つなぎ×知識と資本論とテクノロジストの条件×コーディングを支える技術×豊田工大講演×人生の選択肢をどうやって知ったか?×良いアイデアを出すための方法×平均志向が最悪の環境×選択の価値×選択肢の量と意思決定の質×ポスト資本主義社会×現金というコモディティ×現金は弱い資本×利用と探索のトレードオフ×aiが仕事を奪わないと月の休日が3日減る×タユピンコ人のたとえ×aiが仕事を奪うのではない→

- →プロダクトデザイン×ペルソナ×デザイン思考×デザインリサーチ×複雑なものを複雑なまま理解する×渾沌をして語らしめる×川喜田 二郎×生のフィードバック×エスノグラフィー×タイポロジー×product/user_fit→

- →書いては消し×原稿を消してはいけない×結城_浩×文章を書く心がけ×何でも書いていいんだよ×最初から完璧×運×実装とリファクタリングは同時にはできない×しっくりこない×コーディングを支える技術×2014×01-20×2014-01×視野が狭い→

- →試行錯誤は見えにくい×具体と抽象×リファクタリング・ウェットウェア×こざね×expertise_reversal_effect×価値は送り手ではなく受け手が決める×メタ知識×複利×コーディングを支える技術×イシューから始めよ×KJ法×語るなら読んでおけ×思考の整理学→

- →scrapboxでの執筆×有限の時間×常に未完成×死んだテキストを置く倉庫ではない×書籍は有限化のツール×scrapbox情報整理術×ツリー構造×情報整理1.0×ネットワーク構造×情報整理3.0×自分が掘った穴を自分で埋める×エッセー集×原稿を消してはいけない→

- →技術評論社×コーディングを支える技術×理解を確認するためにはまずアウトプット×何を学べばよいかがわからない理由×具体的な知識と抽象的な知識×噛み砕く×必要なところからかじる×おおまかにつかんで徐々に詳細化する×端から順番に写経する×効率的に学ぶには×知識の3つの軸×学びの3つのフェーズ×最初の一歩をどう踏み出すか×必要なところを学ぶ×全体像をつかむ×写経する×どうやって深く理解するか×比較×歴史から学ぶ×作って学ぶ×何を学ぶか×何を作るか×問題の探し方×成果の出し方×言語を深く効率的に学ぶには×エンジニア×学び方×知識×成果×2014×04-24×2014-04→

- →エンジニアのための自分経営戦略×ictで社会が変わる事例紹介×コーディングを支える技術×知識の陳腐化×検索して答えが見つからない問題を解くことが大切×リスクを限定×リスクの限定×理解は仮説×社会に価値を提供×『コーディングを支える技術』の西尾泰和と考える、エンジニアが学ぶべき技術の原理原則→

- →学べば学ぶほどわからないことが増える×学べば学ぶほど自分の無知に気付く×なぜ手法に名前を付けないのか×手法はひとり歩きする×包括性の獲得×intellitech_英語版追加コラム×intellitech×エンジニアの知的生産術_加筆案→

- →エンジニアの知的生産術 著者公式ページ×パーティー学×川喜田 二郎×イノベーションの達人×発想×nm法のすべて×alex_faickney_osborn×創造力を生かす×情報デザイン原論×プログラミング作法×野口_悠紀雄×「超」整理法―情報検索と発想の新システム→

- →エンジニアの学び方×京都大学サマーデザインスクール×首都大学東京_情報通信特別講義2017×発想法×コーディングを支える技術×認知インタフェース×ポモドーロテクニック入門×オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン×パタン・ランゲージ×時を超えた建設の道×augmenting_human_intellect:_a_conceptual_framework×科学と仮説→

- →正解×サイクル×学びのサイクル×やる気×タスク管理×記憶×間隔反復法×本を読む×速読×知識ネットワーク×まとめる×川喜田 二郎×KJ法×アイデア×アイデアを思い付く×理解を深める×パターンを発見する×新結合×エンジニアの知的生産術 著者公式ページ→

- →知的生産術×知的生産×サイボウズ×京都大学サマーデザインスクール×首都大学東京×川喜田 二郎×発想法×コーディングを支える技術×KJ法×比較×目的×目的に注目×エンジニアの知的生産術 著者公式ページ→

- →bmotシリーズ×知的生産×学問のすすめでの学問の定義×暗黙知×暗黙知の次元×知識創造企業×seciモデル×トヨタのカタ×カンバン仕事術×コーディングを支える技術×思い込みによる枠×分類してはいけない×シグナリング×知的生産性×授業×エンジニアのための自分経営戦略×エンジニアのための学ぶ技術×京大サマーデザインスクール2014×学び方のデザイン×授業は体育×塩澤_一洋×リーン・スタートアップ×アジャイル×時の試練×KJ法×書き出し法×scrapbox×パラレルワーク×マッハ講義→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]