大事なことは何度でもいう

昔、色々な技術イベントでプレゼンをしていたころ、「他人のネタとかぶってはいけない」という強迫観念を持っていた。

その後、じっくりと時間を取って物事を教えるようになって「自分が『みんなは当然知ってるだろう』と思っていることを意外と多くの人は知らない」と痛感するようになった。

「当然知ってると思うこと」を省き、「他の人も語りそうなこと」も省いて、新しく生み出した部分だけ語るのは、

桜の木の、根を捨て、幹を捨て、新しく咲いた花だけちぎって渡すようなもの。 #たとえ

一時的には「花を観賞する」という役割を果たすだろうが、根付いていないのですぐに枯れる。

長期的に有益な「花を咲かせるシステム」として機能しない。

そもそも人間は、一度聞いただけで身に付くものではない。大事なことは何度も繰り返して身に付ける必要がある。

だから、重複を恐れるのではなく「大事なことなので何度でも言います」の姿勢が大事だと思う。

関連

いろいろな知識と整合性をもってつながりあっている知識が正しい知識である、という整合説

参考にした文献には可能な限り言及すべきだと思う。

そうやって多くの人から言及されることによって、良いものがきちんと可視化されることが長期的に有益である

参考にした文献の忠実なコピーであろうとするべきではない

忠実なコピーは、図書館に行って複写依頼すれば手に入るもんなので、わざわざ人間がやるべきではない

自分の感性に基づいて取捨選択、追加の説明、図解などをやることによって付加価値が生まれる

その付加価値の良し悪しは世の中の人が評価する。評価されなければ人は引用元の方に言及する。それでよい。

参考にしなかった文献に、事後的に類似点があった場合

独立に複数の人が似たことを考えるということは、この考えは重要なんだ、と主張する

その文献が有名な人のものだった場合

事前にその文献の存在に気付かなかったことは、僕の到らない点である

一方で、読者の大部分もその文献に気付いていない

そのテーマについて執筆する程度には詳しい僕が事前に発見できなかったのだから

自分が独力でその有名な人と同じ考えに到ったことには自信をもってよい

なので堂々と自分の考えを語ってよいし、過去にそれに類似した有名人の書物があることも堂々と紹介してよい

(具体的には執筆終盤になって、アインシュタインが似たことを書いていたのを発見した)

具体例

エンジニアのための自分経営戦略の基調講演が、直前の及川さんの基調講演とかなりオーバーラップしていた

Related Pages

- →qr×エンジニアの知的生産術 著者公式ページ×エンジニアの知的生産術第5刷の増刷が決定!×一般社団法人未踏の理事に就任しました×一般社団法人未踏の理事を退任しました×灘2021講演準備×未踏と僕の関わり×pluralitybook×mashbean×創造一個充滿團隊合作的社會×face×コーディングを支える技術×word2vecによる自然言語処理×視点を変えてみよう×3d-nws×パーフェクトシャッフル×世界一わかりやすいプログラミングのしくみ→

- →ショーペンハウエル×エントロピー×難しい課題×全体を一つの問題だと考えている×問題分割×切り分け×この解決方法で解決できる部分はあるか?×その方法では解決できない→この方法で解決できる部分はどこか?×たとえ×問題解決×この問題は難しい→

- →斧×旅人×斧を研ぐ暇がない×7つの習慣×刃を研ぐ×のこぎり×チェーンソー×the_fox_and_the_woodcutter×the_oak_and_the_woodcutters×ecclesiastes_10:10×たとえ→

- →円柱×円×長方形×たとえ×プラトン×イデア_×尖った丸×視点×perspective×すべてのデータはうそである×すべてのモデルは間違っている×同じ存在を異なる視点から解釈×その観測は事実だが真実ではない×観測事実×その事実は真実ではない×同一の現象の異なる視点からの観察×6と9×円でも四角でもない×二人が違うことを言う絵のシリーズ×盲点カード×同一の現象の異なる側面×多面的理解×360度の視角から→

- →dena_techcon_2025×なぜそれが成り立つのか×コーディングを支える技術×プログラミング言語の背後にある設計思想×単なるスキル習得を超えた知的好奇心×エンジニアの知的生産術×自己改善へのこだわり×devin×技術の最前線に触れようとする姿勢×デジタル民主主義×ブロードリスニング×東京都知事選×安野たかひろ×talk_to_the_city×技術を社会に還元したい×plurality×社会的インパクト×デジタル公共資産基金×オープンソースの哲学×技術が公共財として機能する×サイボウズ・ラボ×一般社団法人未踏×報酬がゼロでも複業をやる×新しい学びや挑戦を優先するマインド×チームワーク×生産性向上×組織文化への貢献×外部脳×2日連続の登山×身体的な挑戦×知識共有に積極的×透明性×コミュニティへの貢献×よい方向性×民主主義のスケーラビリティ×mitou2024_demo_day×次世代のクリエイター支援→

- →制約理論×ポリシー×社内ルール×計測基準×決め事×制約×仕掛品×在庫×顧客に届けるまでにかかる時間×toc×ルール×慣習×評価指標×生産性×スループット×物理的制約×市場要因×過剰生産×在庫の停滞×全体最適×生産性の向上×人間の心が作った制約×人為的制約×過剰在庫×フローの最大化×高スループット→

- →エンジニアの知的生産術 著者公式ページ×エンジニアの知的生産術5刷記念イベント×コーディングを支える技術 著者公式ページ×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×plurality×polis×polis体験レポート:テロの原因究明をするか×polis体験レポート:同性婚を合法化すべきか×盲点カード×盲点×二人が違うことを言う絵のシリーズ×たとえ×kj法×kj法勉強会@ロフトワーク×西尾のベクトル検索×パスタロジック×ゼロワンバース→

- →大きなコミュニティに属するより自分の周りにコミュニティを創る×ワーク・シフト×消極的ハブ×不運の女神の足は遅い×小さなグループ×人的ネットワーク構築アルゴリズム×hatena2015-09-30×小さいグループ×エンジニアのための自分経営戦略×ネットワーク形成システムとしての未踏×小さいコミュニティ×小さなコミュニティと心理的安全性×小さなコミュニティがつながり合うネットワーク構造×一つの大きなコミュニティと無数の小さいコミュニティ×家庭は小さなコミュニティ→

- →コーディングを支える技術×幻の第0章×エンジニアの知的生産術×なぜ知的生産術に投資するのか×モヤモヤ×生産性向上×モヤモヤとは何か?×理解×長尾真×『わかる』とは何か×フワフワ×結合×理解の目的は何か?×野中_郁次郎×知識創造の方法論×プラグマティズム×知識×有用性×ポスト資本主義社会×行為によって証明×生産性×生産性とは何か?×装置による生産性向上×マルクス×階級闘争×共産主義革命×知識による生産性向上×知識は労働者個人の中に蓄積×知的労働者は生産手段を所有する×知識こそが経済活動の主役×目的の明確化×自分の生産性向上に責任を持つ×みずから継続的に学び、人に教える×知的労働の生産性は量ではなく質×知的労働者は組織にとって富を生み出す資本財×継続学習×c言語×賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ×対話×学び方→

- →エンジニアの知的生産術×エンジニアの知的生産術_はじめに×エンジニアの知的生産術_参考文献×エンジニアの知的生産術_正誤情報×エンジニアの知的生産術第5刷の増刷が決定!×bing_aiによるエンジニアの知的生産術の解説×(5.2.4.6)_家族的類似性×「グループ編成には発想の転換が必要」加筆案×エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター×エンジニアの知的生産術と体育型授業×なぜ知的生産術に投資するのか×kindle化に関する意見×エンジニアの知的生産術_目次ダイジェスト×リンク化×エンジニアの知的生産術 この本の目的×エンジニアの知的生産術_知的生産とは何か/この本を読むメリット×エンジニアの知的生産術_プログラミングはどうやって学ぶか×エンジニアの知的生産術_この本の流れ×新たな結合×価値を創造×新結合×価値創造×学び×整理×アウトプット×コーディングを支える技術×特集_エンジニアの学び方×続・エンジニアの学び方×intellitech×エン知術×エンジニアの知的生産術 反響まとめ→

- →語彙力×辞書で確認×誤用×面倒×地道な作業×苦労なく続けられる事を仕事に×ストレスなくできる人×当たり前×習慣が身についている人×自然な行為×文章を書くことが苦手な人×正確に言葉を使いたいと思っている人×たとえ→

- →エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター×claude_3_opusにまとめさせる×コーディングを支える技術×知的生産の重要性×エンジニアの学び方×エンジニアの知的生産術×ネットワーク的な情報表現×scrapbox×経験の言語化×経験の体系化×反響の収集×改善サイクル×フィードバックを得る機会×アウトプットの心理的ハードルを下げる×インタラクションを促進する→

- →エンジニアのための自分経営戦略×経営×限られたリソース×時間×配分×意思決定×知識獲得×投資×経営判断×教えてもらう×自分で行動して学ぶ×知識交換×互いの状況を理解し合える仲間×小さい非公式のグループ×自分が発信者×複数のグループに所属×知識をつなぐパイプ役×振り返り×思い出しトリガー×お互いの状況理解×効率的な知識交換×フリーライダー×複数の分野の知識交換に関わる×ググれないレベルの専門知識×知識交換を通じてさらに知識を増やしていく→

- →川喜田_二郎×パーティー学×コーディングを支える技術×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×なぜ手法に名前を付けないのか×常に未完成×スナップショット×あたりまえの技術×アイデアは最初から完全な形で生まれるのではない×パーマリンク×書籍が有限化の仕組みなら、その背景にある無限のネットワークに読者が接続できるように手助けするべきなのではないか×知識の結晶化×時間と場所を超える×思考の結節点→

- →エンジニアの知的生産術×(column)_知識の整合性×知識のネットワーク×アインシュタインの図×edsger_wybe_dijkstra×brian__kernighan×rob__pike×整合性×(column)_consistency_of_knowledge×整合説→

- →2014×断片的×重要度×知識の行動による証明×整合説×脱「抜き書き」論×知識の整合性×ネットワークの図×本の理解×書籍の理解×理解の過程×理解のステップ×本が理解されるステップ×断片が本の外とつながっていく→

- →これは何?(~2024-09-08)×リンクを使って情報を構造化×社会的証明×盲点カード×盲点×たとえ×なぜscrapbox?×ブログが解体されsnsとscrapboxになった×公表されたものは引用できる→

- →エンジニアのための自分経営戦略×2018-03×self-management_strategy_for_engineers_reference×become×from_if_statements_to_machine_learning×parable_of_the_woodcutter×7_habits×anxious×something_new×limit_the_amount_of_loss×real_options×business_strategy×resource×strategy_safari×start_small×doubt_the_enumeration×money_is_lost_when_you_spend_it×post-capitalist_society×knowledge_acquisition_strategy×action×environment×result×pdca_cycle×lean_startup×knowledge_flows_in_both_directions×you_can_learn_from_people_with_little_knowledge.×necessary_condition_for_knowledge_exchange×learning_the_same_things_as_those_around_you_does_not_make_you_capable_of_knowledge_exchange×distribution×competitive×michael_porter×five_forces_analysis×competitive_advantage×market_development_costs×the_situation×learning_embedded_in_the_situation×gatedcommunity×the_tragedy_of_the_common_ground×dual_community×copying_the_answers_is_futile×sea_level_rise_due_to_technological_progress×the_word_is_ripe×haste_in_output_leads_to_degraded_copy→

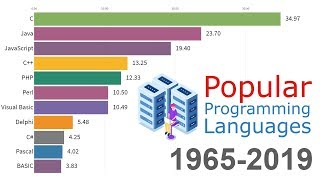

- →この10年のプログラミング言語の変化×かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×kozaneba:この10年のプログラミング言語の変化×コーディングを支える技術×promise×async/await×promiseの歴史×漸進的型付け×「名前的型システムと構造的型システムの違い」加筆案×名前的型と構造的型の勘違いによる実話→

- →マタイによる福音書×機会×与えられた機会×機会を活用×リスク回避×少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう×持っている人は更に与えられて豊かになる×持っていない人は持っているものまでも取り上げられる×機会を活用する人にさらなる機会が与えられる×たとえ×聖書×デナリオンのたとえ→

- →エンジニアの知的生産術_反響まとめ_その2×エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター×試行錯誤の重要性と共有のすすめ×具体と抽象×リファクタリング・ウェットウェア×こざね×expertise_reversal_effect×価値は送り手ではなく受け手が決める×メタ知識×複利×コーディングを支える技術×イシューから始めよ×kj法×語るなら読んでおけ×思考の整理学→

- →内輪コミュニティの力×小さな繋がり×内輪コミュニティ×貢献×高質な情報×人との出会い×協力×効率的なアウトプット×一つの大きなコミュニティと無数の小さいコミュニティ×ネットワーク形成システムとしての未踏×小さなコミュニティ×エンジニアのための自分経営戦略×小さなコミュニティがつながり合うネットワーク構造→

- →移民×たとえ×中山_心太×タユピンコ人×なぜ知的生産術に投資するのか×プログラマ・非プログラマという誤った二分法×「aiに人権を」思想×タユピンコ人と日本人のハーフ×computational_thinkingは君主論→

- →誤った二者択一×誤差の範囲内×たとえ×有用性と正しさ×有用性×湖にコップ一杯の水を入れたら水面は上がるか?×プールにコップ一杯の水を入れる×正しいけど無益×正しいけど愚か×ワインに汚水を注ぐたとえ→

- →自己紹介×エンジニアの知的生産術×コーディングを支える技術×word2vecによる自然言語処理×自分のscrapboxをchatgptにつないだ×scrapbox_chatgpt_connector×中高生のためのchatgpt×新しい自然×誰も正解を知らない×みずからの目で見なければならない×chatgpt_plugins実験×1×chatgpt×2023-04-10 LLM Meetup→

- →KJ法勉強会@ロフトワーク_講義資料v1×kj法×ホワイトボード型のコミュニケーション×miro×かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×問いかけが言語化を促す×コーディングを支える技術×京都大学サマーデザインスクール×エンジニアの知的生産術×対立から考える×プレゼンのスライドに似てる×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×kj法_渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×seciモデル×共同化×自転車のたとえ×人それぞれ個性がある×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×言葉の解像度を高める×一匹狼に価値がある×心理的安全性×一仕事の達成が人もチームも育てる×主体的判断×データをして語らしめる×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×考える花火×守破離×利用と探索のトレードオフ×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×ブレインストーミング×探検ネット×考える花火誕生の流れ×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命→

- →半分水が入ったコップ×半分しか水がない×半分水がある×たとえ×不足に注目する×足るを知る×成長への欲求×理想と現実のギャップ×不足に注目する人×ドラッカー×2人の靴のセールス×二人が違うことを言う絵のシリーズ→

- →かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×問いかけが言語化を促す×コーディングを支える技術×京都大学サマーデザインスクール×エンジニアの知的生産術×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×kj法_渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×seciモデル×共同化×自転車のたとえ×人それぞれ個性がある×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×一匹狼に価値がある×一仕事の達成が人もチームも育てる×データをして語らしめる×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×考える花火×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×探検ネット×考える花火誕生の流れ×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命→

- →継続的改善×物質のしがらみ×情報伝達メディア×紙のしがらみ×アジャイル×学びを重視する経営×ユーザーテスト×メンテナンス×陳腐化×マーケットフィット×技術的負債×新陳代謝×完成=死×工業製品のメタファー×生物のメタファー×たとえ×wiki→

- →有史主義×現代アートビジネス×connecting_the_dots×virtual_star×コーディングを支える技術×エンジニアの知的生産術×c3:_computer_created_cats×nft→

- →コーディングを支える技術×抽象化能力×学ぶことがいかに大事か×学びたい×時間がない×やる気がない×時間の削減×効率化×やる気のマネジメント×変化に気づけなくなる×視野を広げる×抽象的な理解×学習が加速×理解の確認×組織内情報への密着×解決が必要な問題×具体的な事例への密着×根を張る×応用に密着×帰納×複数のものの比較×普遍的×教科書を疑う×比喩による理解×知識のグラフ構造×歴史と発明をリンクして考える×グラフのパターン×パターンマッチによる抽象化×構造主義×脱構築×脱構築建築×正解×構造×構成主義→

- →コーディングを支える技術×知識と資本論とテクノロジストの条件×何をどう学ぶか?×何をどう学ぶか?2:三大入力方法×予期せぬ成功×拡大再生産×pycon_jp_2014_基調講演×灘校土曜講座2014×アイデアの出し方講座×首都大学東京情報通信特別講義2015×bpstudyエンジニアのための学ぶ技術×u理論×pdcaサイクル×クリーンランゲージ×tae×グループウェア×言語化を支援する技術×エンジニアの知的生産術×エンジニアの知的生産術_ビフォー・アフター×学び方年表→

- →エンジニアのための自分経営戦略×大衆を喜ばせるのは悪×知識と資本論とテクノロジストの条件×和で評価するとジェネラリストが選ばれる×属人性の排除には二種類ある×属人性×コンピュータグラフィクス、メディアアート、茶文化、そして、禅。×やる気のなくなるコメントの対処法×その技術を使わない方がいい×落合陽一の呪い×新概念の伝播×理解者になるためには×ものを作らない人は好き嫌いで定義され、好き嫌いは世界を狭くする×equality_v.s._equity×scrapboxベストプラクティス×ロジスティック回帰は回帰か分類か×nocodeと負の遺産×研究者の評価に数値基準を設けてはいけない×タユピンコ人のたとえ×限界費用逓増の法則が実感に合わない×svmで確率推定×「ちゃんとやれ」はミッドコアの思想×心理的安全な組織しか知らない人は、心理的安全性を理解するのが難しい×ワインに汚水を注ぐたとえ×盲点カード×わからないことに対する恐怖とその免疫×良いアイデアなら許可を求めるな×誰でもできるように、は過剰品質×positional_encoding×will/can/mustとアジャイル×無責任感×np.dot,_np.tensordot,_np.matmulの違い×「名前的型システムと構造的型システムの違い」加筆案→

- →灘校土曜講座2021×灘2021質疑×灘校土曜講座2014×エンジニアの知的生産術×雪玉を転がして大きくする×技の水脈、人の山脈×決断の機会は数珠つなぎ×知識と資本論とテクノロジストの条件×コーディングを支える技術×豊田工大講演×人生の選択肢をどうやって知ったか?×良いアイデアを出すための方法×平均志向が最悪の環境×選択の価値×選択肢の量と意思決定の質×ポスト資本主義社会×現金というコモディティ×現金は弱い資本×利用と探索のトレードオフ×aiが仕事を奪わないと月の休日が3日減る×タユピンコ人のたとえ×aiが仕事を奪うのではない→

- →書いては消し×原稿を消してはいけない×結城_浩×文章を書く心がけ×何でも書いていいんだよ×最初から完璧×運×実装とリファクタリングは同時にはできない×しっくりこない×コーディングを支える技術×2014×01-20×2014-01×視野が狭い→

- →試行錯誤は見えにくい×具体と抽象×リファクタリング・ウェットウェア×こざね×expertise_reversal_effect×価値は送り手ではなく受け手が決める×メタ知識×複利×コーディングを支える技術×イシューから始めよ×kj法×語るなら読んでおけ×思考の整理学→

- →アナロジー×たとえ×究極の5個の帽子掛け×pmbok×イノベーションの7つの機会×市場の境界を引き直す6つのパス×情報収集の3つの方法×7つの習慣×成果を上げるための8つの習慣×ゲリラ戦争7つの黄金律×5つの能力×5つのp×管理には3つの意味がある→

- →ICTで社会が変わる事例紹介×エンジニアのための自分経営戦略×itと経営×量子アニーリングマシンのプログラミング×夏プロ報告×部分観測モンテカルロ計画法を用いたガイスターai×交渉力について×if文から機械学習への道×組織横断型研究室構想×2017首都大学東京情報通信特別講義×強化学習その5×「ネットワークを作る」 ってどういうこと?×良いアイデアを出すための方法×強化学習その4×強化学習その3×強化学習その2×強化学習その1×線形?非線形?×機械学習キャンバス0.1×首都大学東京「情報通信特別講義」2016年西尾担当分×勾配降下法の 最適化アルゴリズム×wifiで位置推定×esp8266exで位置推定×raspberry_piで wifiルータを作る×wifiにつながるデバイス(esp8266ex,_esp-wroom-02,_espr_developerなど)×機械学習アルゴリズムの絵本×「ネットワークを作ることで イノベーションを加速」 ってどういうこと?×i2cでraspberry_piから 複数の周辺機器を制御する×未踏社団でのkintoneの活用×2016プロシンスポンサー_加筆版×創造的人材のための知財lt×コミュニティによる生産性向上のすすめ×エンジニアのための学ぶ技術×ルールベースから機械学習への道_公開用×マイコンのioピンはなぜ入出力の両方に使えるのか?×生産性向上ワーキンググループについて×long_short-term_memory×実践多クラス分類_kaggle_ottoから学んだこと×クリーンスペース体験記×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識_加筆版×kj法のw型問題解決モデルと u理論、それぞれの問題意識×kintoneはじめの一歩×facebookに慣れた人のためのkintone移行tips×クリーンランゲージについて_その2×クリーンランゲージについて×学び方のデザイン名古屋大学版_加筆版×学び方のデザイン名古屋大学版×調査観察データの統計科学1×学び方のデザイン加筆版×灘校土曜講座:_学び方のデザイン×グループウェア×読む技術×聞く技術×描く技術×pdcaサイクルとu曲線の関係×ブレインストーミング×学び方とu曲線の関係×kj法、nm法、gta×03_2_断片的情報の構造化_kj法の実践×03_3_断片的情報の構造化_kj法の背景×11_2日目オリエンテーション×12_多くの案から一つを選ぶ×非参加者オリエンテーション×13_発表方法について×02_書いてから考えよう×01_オリエンテーション×03_1_断片的情報の構造化_前振りと実録kj法の流れ×pyconjp_keynote_speech_(english_version)×pyconjp_keynote_speech_(japanese_version)×般若心経×数学的帰納法は帰納ではない?×モデルが修正されるサイクル×_"distributed_representation_of_sentences_and_documents"の解説×カイ2乗分布について×キャリア戦略論_-_人・生き方・働き方の多様性×一人でやるかみんなでやるか×発表方法について×正しさとは何か×言語化されていない知識×外部の知識を取り入れる×やる気を出すには×多くの案から一つを選ぶ×同調圧力に抵抗する×実現可能性×実現可能性を考える×kj法の背景×kj法の実践×断片的情報の構造化の前振りと実録kj法の流れ×書いてから考えよう×オリエンテーション×db_pressの記事への補足×fpgax_2×何をどう学ぶか?2:三大入力方法×blue*アルゴリズム×何をどう学ぶか?×zdd入門-お姉さんを救う方法×dive_into_.git_日本語版×dive_into_.git×アイデアを塩漬けにしない-世界中の人に手伝ってもらう方法-×テストとデバッグ×モジュールとはなにか?×言語の設計判断→

- →東京工業大学×環境・社会理工学院×イノベーション科学系×技術経営専門職学位課程×特定准教授×パラレルワーク×働き方×聴講生×エンジニアのための自分経営戦略×aiで仕事はどう変わる?×バーチャル研究室×東工大×東工大mot→

- →タスク×ふせん×川喜田二郎×フェーズ×知識×あなた×サイクル×読み方×メタファ×本章×優先順位付け×kj法×全体像×しくみ×抽象化×プログラミング×やる気×ピラミッド×ソフトウェア×注×プログラム×whole_mind_system×パターン×プログラミング言語×ボトムアップ×たとえ話×価値×プロセス×知的生産術×分野×概念×アウトプット×グループ×学び×目的×他人×言語化×海馬×情報×考え方×誰か×視点×創造性×書き出し法×速度×盲点×教科書×原動力×方法×アナロジー×表札×発想法×方法論×それ自体×抜き書き×incremental_reading×単語×抽象概念×情報収集×見積り×一覧性×著者×文章×意思決定×シナプス×脳内×インプット×記憶×ルール×暗黙知×ゴール×写経×ソースコード×モデル×仮説×顧客×コンピュータ×実験×エンジニア×グラデーション×モデル化×アジャイル×supermemo×速読術×言葉×自分×複数×ボトルネック×ラット×複数人×フィードバック×具体例×symbolic_modelling×書籍×何回か×コーディング×岩波書店×メリット×レポート→

- →技術評論社×コーディングを支える技術×理解を確認するためにはまずアウトプット×何を学べばよいかがわからない理由×具体的な知識と抽象的な知識×噛み砕く×必要なところからかじる×おおまかにつかんで徐々に詳細化する×端から順番に写経する×効率的に学ぶには×知識の3つの軸×学びの3つのフェーズ×最初の一歩をどう踏み出すか×必要なところを学ぶ×全体像をつかむ×写経する×どうやって深く理解するか×比較×歴史から学ぶ×作って学ぶ×何を学ぶか×何を作るか×問題の探し方×成果の出し方×言語を深く効率的に学ぶには×エンジニア×学び方×知識×成果×2014×04-24×2014-04→

- →エンジニアの学び方×京都大学サマーデザインスクール×首都大学東京_情報通信特別講義2017×発想法×コーディングを支える技術×認知インタフェース×ポモドーロテクニック入門×オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン×パタン・ランゲージ×時を超えた建設の道×augmenting_human_intellect:_a_conceptual_framework×科学と仮説→

- →知的生産術×知的生産×サイボウズ×京都大学サマーデザインスクール×首都大学東京×川喜田_二郎×発想法×コーディングを支える技術×kj法×比較×目的×目的に注目×エンジニアの知的生産術 著者公式ページ→

- →bmotシリーズ×知的生産×学問のすすめでの学問の定義×暗黙知×暗黙知の次元×知識創造企業×seciモデル×トヨタのカタ×カンバン仕事術×コーディングを支える技術×思い込みによる枠×分類してはいけない×シグナリング×知的生産性×授業×エンジニアのための自分経営戦略×エンジニアのための学ぶ技術×京大サマーデザインスクール2014×学び方のデザイン×授業は体育×塩澤_一洋×リーン・スタートアップ×アジャイル×時の試練×kj法×書き出し法×scrapbox×パラレルワーク×マッハ講義→

- →同じ×似ている×違い×考え方×似ている→違いは?×「同じ」と「違う」は両立する×同一視×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×「同じ」と「似ている」の違い×イコールだと思い込んでいた集合×他者の視点で盲点に気付く事例×他人×質問×盲点×インテグレーティブシンキング×インテグレーティブ・シンキング→

- →2018-03×エンジニアのための自分経営戦略×エンジニアのための自分経営戦略_参考文献×講演後コミュニケーションの場を作る×180308メモ×itと経営×戦略サファリ×ネットワーク形成システム×運×効用がサチってから運×タラントンのたとえ×掛け合わせニッチトップ戦略×ニッチ偶発拡大戦略×todo→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]