Plurality in Japan(サイボウズラボ)

サイボウズラボ勉強会 2024-08-02

そこで話すために用意した「Plurality in Japan」(7分)を、前日に別セッションで日本語で発表して追加のコンテンツと質疑を行った(Plurality in Japan(日本語), 40分)

今回はこれを60分話す

質疑多めでやる

最終的に安野さんはPlurality和訳コミュニティに置かれていたPlurality本の機械翻訳を見てブロードリスニングの概念を知った

関連

個人的には日本において「上位者」が「上司個人」ではなく「空気」「会社」「世間」「常識」な「個々の顔の見えない集団の擬人化」なんじゃないかなと思っている

だから「上司個人」が勝手に「集団の意志」(=上位者の意志)を決めることに反発しつつ、「上位者」(=集団)の決定に従順に従う、という行動が両立する

多様な視点を持つってこと?エコーチャンバーの逆というか。

Pluralityとは

「違い」を乗り越え、協働するための技術

その技術を使うことによって、社会をより良い方向にアップデートしていこう、という運動

新しく作られつつある社会は、まだ形が定まっていないし、みんな見たことがない

なので既存の言葉で説明し尽くすことはできない

新しい言葉を作り、文脈に接続していくことで、新しい意味の言葉自体を生み出さなければならない

Plurality日本語版がサイボウズ式ブックスからでます

Audrey+Glen+Halskの鼎談インタビューもサイボウズ式のWeb記事で公開予定

なぜサイボウズがPluralityに協力するのか?

なぜならサイボウズのミッションは「チームワークあふれる社会を創る」だから

「違い」を乗り越え、協働するための技術ってチームワークあふれる社会を創るための技術だよね

同じ理想を目指す仲間が見つかった気持ち(理想への共感)

事例

仕事と生活の調和連携推進・評価部会(第35回) 仕事と生活の調和関係省庁連携推進会議合同会議 - 「仕事と生活の調和」推進サイト - 内閣府男女共同参画局 100人いれば100通りの働き方 サイボウズのワークスタイル変革

2018年6月27日

SNS上での政治的分断みたいなことは会社組織なので起こらなかったけど、サイロ化という形での分断が起きる可能性をすごく心配して対処しているよね、システム的にも運営的にも

残り時間で掘り下げ

25分では全体は解説できない

俯瞰した解説をすると抽象的になる

それは検索などすれば見つかると思うので、ここではFunding the Commonsの文脈につなげて面白いトピックを紹介する

Funding the CommonsとPlurality

食べ物が保存不可能であった場合、一人で食べられる以上のものはみんなで分け合う方が、食べきれない量を腐らせてしまうよりも合理的だった。(交換様式A)

食べ物の保存が可能になったことで、分け与える合理性がなくなった。

飢えた人は食料が欲しいので、何かを差し出して交換しなければならない。

このときに「何も資産を持たない人」が差し出すことができるのは、人生の時間だった。

こうして時間の切り売りという「他人への従属」が発生した。(交換様式B)

これが生産活動に従事しない軍隊へと発展していく。

常備軍の発生はかなり古い、メソポタミアのころにはすでに記録が残ってる

軍事力によって外的から中の「人々」を守る「国家」が生まれて行った

軍事力によって他人を排除することで、誰のものでもなかった「土地」が私有されるようになった

同じく大昔に「保存のできるトークン」が生まれた

のちに貨幣と呼ばれるようになる

交換のタイミングを同期する必要がなくなり、交換が容易になった(交換様式C)

「保存できる食料」よりももっとコンパクトに安定して保存できるようになった、価値の蓄積が容易になった

価値の蓄積による軍事力はこのトークンの信頼性を高め、逆にこのトークンは価値の蓄積の安定性を高める、という相乗効果が発生した

しかしトークンの交換による市場が成長するに従って、地理的に区分された国家は邪魔になってくる。

軍事力で外敵を排除することによって中の「友」を守る仕組みとしての「国家」は国境を強化しようとするが、交易は国境を弱めようとする

市場にはつながればつながるほど有益になる性質があったからだ。

商人が国家の運営に干渉していく

中世ヨーロッパのヴェネツィアなど

国家に対して開かれた交易を要求する力が強くなっていき、ついには地球規模の市場が成立するようになった。

ちょっとそこのコンビニに行って原材料を見れば世界中で収穫されたものが使われている

ここまでが柄谷行人の交換様式論における交換様式A, B, Cのざっくりとした解説だった

ところで、このスケールで世界史を見るなら、今は「電子計算機が生まれて最初の100年」の期間

新しい種類の「もの(財)」が生まれた、それはデジタル財

無視できるコストで複製ができる

「使っても減らない財」

食べ物をを分け与えることで社会の幸福が増えていた時代と同じように、デジタル財をコピーすることで社会の幸福の総量が増える

ところが、デジタル財は食べられない

ここまでの文明の進歩の過程で、ほとんどの人が自分の食べ物を貨幣との交換で手に入れるようになってしまった

デジタル財を作って無償でわけあたえていたのでは飢えて死んでしまう

報われないOSS作者が怒って破壊活動をしてしまう事件もあった(colors.js事件)

社会的には作られたデジタル財が無償で少しでも多くの人にコピーされた方が社会全体の幸福がアップする

社会がデジタル財を生み出す人に死なない程度のFundingをして、つくられたデジタル財をみんなの共有財Commonsにしたらいいじゃん→Funding the Commons

(共有財Common Goodsと公共財Public Goodsの違いが気になる人へ: Funding the CommonsはWe build a bridge between builders and researchers focused on transforming the funding mechanisms for public goods.って言ってるのでここでは区別してない)

ではこの辺りのことに関してPluralityはどう考えているか

重要な概念として「個人でも全体でもなく、交差するいくつものグループ」という世界観

ここから考えるとデジタル財に関して「個人の私有」と「全世界共有」のどちらの配布形態を選ぼうと考えてるのは誤った二者択一の感があるね

GlenらはPublicとPrivateの間があるよねと言ってて(Beyond Public and Private)

似たことを日本では安宅 和人が言っていて(web3と環境負荷とシン・コモンズ - ニューロサイエンスとマーケティングの間 - Between Neuroscience and Marketing)(2023)

この問題が今後解決されていく必要のあるものだとの認識が高まっている感じ

そしてweb3技術がデジタル財に新しい所有や提供の選択肢を作り出すことが解決の糸口になるかもしれないな、という状況

他のセッションでweb3関連のものが割とあるのはそういう理由

この図についてもう少し話す

これに関連して21世紀のイデオロギーという整理をして、3つのイデオロギーの1つ「デジタル民主主義」をPlurality本では強く推している

from Glen's slide : /plurality-japanese/Glen in Japan Keynote日本語字幕#65aaaa7faff09e0000559732

統合テクノクラシー(synthetic technocracy)はAIの進歩で人間を超える存在ができるからみんなそれに任せたらいいよね、という思想

「PluralityはSingularity(シンギュラリティ)の対義語」と説明されるときにシンギュラリティって言葉で暗示されてるのはこのイデオロギー

これがindivisual / intersecting group / wholeの図のwholeに相当する

これの対義語と考えてPluralityをindividualを目指すものだと考えるとうまく理解できない

特にweb3の人が中央集権と非中央集権の対立構図と勘違いしてしまう

企業リバタリアニズム(corporate libertarianism)がその対立における対極

暗号技術などを使って個人の自由を強化し、それを制限する政府の力を弱体化しようとする

いわば市場のメカニズムに任せたらいいよねという思想

これがindivisual / intersecting group / wholeの図のindivisualに相当する

技術によって社会組織を回避し、分解し、信頼をアルゴリズムで置き換えるビジョン by Glen

たとえば昨日のMeetupでは「将来トラストレスな政府が作れると思うか?」という問いに対してAudreyは I don't like the word trustless. I like the word trust building.と回答していた

トラストレスを追い求める方向は信頼によって構築された既存の社会構造を分解し破壊することであり、それは好ましくないことだと思っているようだ

この3つのイデオロギーを見て自分はどの要素が強いのかを考えてみると良い

Plural Viewpointsというサービスで3種類のイデオロギーに対して質問を投げかけられるようにしている

しばしば賛否が分かれる、また分かれなくても具体的な方針に差が出る

たとえば"少子高齢化により高齢者福祉の維持が困難になっている、どうするべきか?"

ST: 介護ロボットやAIを導入し、人手不足を補い、介護の質を向上させる。

CL: 規制を緩和し、企業間の競争を活発化させることで、革新的な高齢者向けサービスや製品が生まれるようにする。

DD: 地域社会のネットワークを強化し、ボランティアや地域活動を通じて高齢者を支援するシステムを作る。

それぞれ一理ある

西尾個人は「長期的には統合テクノクラシーだが、その手前にまずデジタル民主主義が必要」という考え

AIが人間より賢くなった時点でAIによる統治の方が人間による統治よりも優れたものになる。

ただし「人々を幸福に統治する」と言った場合の「幸福」の定義を人々の一部が行うと他の人々に対する幸福の形の押し付けになってよくないから、全員の多様な幸福の形を収集する方法が必要になる。

それはデジタル民主主義なわけなので「統合テクノクラシーの手前にデジタル民主主義が必要」という結論になる。

後で賢いAIによる独裁制を受け入れるかどうかと無関係に、現時点ではデジタル民主主義を推し進めるのが良い。

受け入れるかどうかも、デジタル民主主義で決めたらいい。

質疑で使う図

Related Pages

- →サイボウズラボ勉強会×サステナブル・ブランド国際会議 2026×6-pack_of_care×⿻ Plurality & 6pack.care×「計算」本×project_coreloop×心理的安全性×新しいリベラル→

- →星_賢人×矢島_美代×矢野_和男×algebraic_quantum_intelligence:_a_new_framework_for_reproducible_machine_creativity×ブロードリスニング×2025年のブロードリスニング×aiが仲介するコミュニケーション×PluralityとPolis勉強会×llmがもたらす組織構造の変化×2024-09-08-民主主義を支える技術×100人いれば100通りの幸せ×100人100通り×audrey_tangと垂直・水平×d/acc×台湾で選挙期間に中国によって与党不利な印象操作がされた×新たな冷戦×山岡_仁美×権_永詞×齋藤_紘良×簗田寺×橋と扉×ゲオルク・ジンメル×レンマ学×swgs×クライミング×チッピング×鬼頭秀一×社会的リンク論×アンドレアス・レクヴィッツ×独自性社会×個人化社会における文化的分断×新しい中産階級×古い中産階級×主観的ウェルビーイング×暇×足るを知る×動きを作る×協同組合×モンドラゴン協同組合×現金はコモディティ×龍樹の四句分別×湧き出し×倍速会議×SingularityではなくPluralityという未来v2×plurality本ジュンク堂池袋本店政治部門年間ランキング1位×when_we_hear_“the_singularity_is_near”,_let_us_remember:_the_plurality_is_here×plurality_means_technology_to_foster_the_diversity_in_society_and_the_collaboration_across_those_diversities.×gpqa_diamond×計画経済×全体最適主義×意思決定×共有地の悲劇×エリノア・オストロム×connections_between_indivisuals_as_first-class_objects×intersecting group×ハンナ・アーレント×人間の条件×ダニエル・アレン×connected_society×オードリー・タン×ゆるコンピュータ科学ラジオPolis回×⿻ Plurality & 6pack.care×ケアの倫理×興味関心によって集まったデジタルの「地域」×Pluralityは無色の新語として作られた×自己紹介×少し後ろをついて行くのは容易→

- →個人化社会×文化的分断×個人化×ウルリッヒ・ベック×アンソニー・ギデンズ×伝統的共同体×人生の自己決定×new_politics_cleavage×cultural_backlash×文化的反動×多様化×保守回帰×ロナルド・イングルハート×物質主義×経済的安定×秩序×ポスト物質主義×自己実現×多様性×自己選択×人生の責任×新しい中産階級_vs_古い中産階級×トランプ支持×brexit×欧州右派ポピュリズム×日本の保守回帰×全体主義の起源×孤立した個人→

- →intersecting group×サステナブル・ブランド国際会議 2026×全体主義の起源×人間の条件×関係の網×多様で交差する帰属性×テクノ専制とコモンへの道×社会的サークルの交差×the_web_of_group-affiliations×ハイパーグラフ→

- →日記2025-02-17×SingularityではなくPluralityという未来×Plurality×シンギュラリティ×kiite_world×ランキング×アテンション×視聴体験の多様性×多様性×連想のネットワーク×集めて接続×新しい公衆×行政と民間が協働で“新しい公”を創る。govtech東京が描く、新たな社会とは|govtech東京公式note×空気抵抗×技術的特異点×終端速度×d/acc×2025-02-16サンデージャポン→

- →デジタル民主主義の川の流れを見る×国連大学×code_for_japan_summit×code_for_japan×ソーシャルr&d×cfjsummit×interoperable×相互運用性×ロックイン×デジタル植民地主義×デジタル赤字×dpgはコードではなくエコシステムとムーブメントで勝つ×デジタル民主主義の川の流れを見る(draft)×デジタル民主主義ブームを振り返る(拡張質疑)×comoris×サカイのエシカル引越し×kuu_village×即興劇はプロトタイピング×コモリス×森林浴ファシリテーター×アーバンフォレスト×生態系サービス×ossクエスト×cartographer×いどばたシステム×倍速会議×メトリクス民主主義×andrew_trask×we_the_people×6-pack_of_care×複数の場の存在→

- →dd2030×デジタル民主主義×広聴ai×大規模熟議支援システム『いどばた』×安野たかひろ×チームみらい×安野貴博氏に聞く!デジタル民主主義×平デジタル大臣、安野さんについて語る×デジタル民主主義2030×digital_democracy_2030→

- →分業×効率的×人を歯車にする×歯車×アダム・スミス×反復的作業×ヘーゲル×疎外×マルクス×疎外された労働×工場制×資本主義×自己実現×歯車化×デュルケム×社会的分業論×社会統合×有機的連帯×アノミー×規範の失調×マックス・ウェーバー×官僚制×合理化×目的合理性×手続きの合理化×鉄の檻×規則×個人の裁量×フレデリック・テイラー×科学的管理法×考える権限×ハンナ・アーレント×活動×労働×生活維持×仕事×世界を作る×政治的な自由×生存のための反復×公共的な自己×フーコー×規律訓練×監視×規格化×権力の技術×チャーリー・チャップリン×モダン・タイムス→

- →ケアの循環モデル×care_cycle×6-pack_of_care×ケア倫理×ジョアン・トロント×新自由主義×民主主義×Plurality×多層・多中心×intersecting group×ブロードリスニング→

- →Plurality×ハンナ・アーレント×多元性×plurality本×サステナブル・ブランド国際会議 2026×daniel_allen(2023)×justice_by_means_of_democracy×audrey_tang(2016)×同じ人間として平等×誰一人として同じではない×平等×差異×平等_×_差異×政治的生×全体主義×同質な群れ×多元性の破壊×管理×統治×最適化×私たちは平等だが同一ではない×差異が見える形で共通世界を保つ×intersecting group×in-between×関係の網×原子化された個人×孤立×大衆×全体の一体化×個人の孤立×全体主義の起源×ゲオルク・ジンメル×交差する社会的圏×social_circles×アイリス・マリオン・ヤング×ダニエル・アレン×connected_society×つながりのある社会×コミュニティ境界×橋渡し×交差する集団×グレン・ワイル×個人のアイデンティティ×交差する集団のパターン×人間関係の網×現れの空間×大衆=原子化の産物×孤立と孤独×isolation×孤独×loneliness×複数の人が同じ世界に住む×共通感覚×共通世界→

- →Plurality: Technology for Collaborative Diversity and Democracy×民主主義を発展させるためのテクノロジー「plurality」×plurality_tokyo_keynote_from_audrey_tang×Pluralityとは×Plurality(2022)→

- →ダニエル・アレン×justice_by_means_of_democracy×polypolitanism:_an_approach_to_immigration_policy_to_support_a_just_political_economy×政治共同体×intersecting group×重層メンバーシップ×グラデーション市民権×ソウルバウンドトークン×sbt×相互扶助型移民政策×ポリポリタン移民政策×コスモポリタニズム×コスモポリタン×単一の社会×decentralized_society:_finding_web3's_soul×ポリポリタン×polypolitan×多中心的集団主義→

- →⿻_plurality×6pack.care×Audrey Tang×6-pack_of_care×神×kami×複数の場の存在×as local as possible×私たちは庭になり、aiが庭師になる×ひねくれたインスタンス化×civic_care×joan_tronto×多様性×反脆弱性×ユク・ホイ×テクノダイバーシティ×technodiversity×Plurality×less_wrong×deepmind→

- →安野_貴博×鈴木_健×東_浩紀×プルラリティ×ゲンロン250626×ised×デジタル民主主義2030×アメリカ大統領選2024ロードトリップ×ハンナ・アーレント×革命について×革命×自由の創設×タウン・ミーティング×評議会×natality×政府効率化省×doge×なめらかな社会とその敵×21世紀のイデオロギー×差異があるという意味において平等×協力の深さと広さのトレードオフ×pluralityとハイプカーブ×ハイプカーブ×community_notes×pol.is×pol.isでのuberの議論×Quadratic Voting×quadratic_funding×talk_to_the_city×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×ハーバーガー税×joi_ito×創発民主制×weblog×草の根の民主主義×emergent_democracy×伊藤穣一×ブログ×rss×双方向メディア×下からの自己組織化×歴史は循環する、しかし内容はより高次のものとなる×似た物が昔にもあった型思考×テクノ封建制×civilization×東京大学pluralityセミナー2025-05-12×統合テクノクラシー×企業リバタリアニズム×デジタル民主主義×ブロードリスニングが1年で標準戦略に×ひまわり学生運動×radicalxchange×Why I Am not a Market Radical×Plurality(2022)×Pluralityは無色の新語として作られた×tokyo_plurality_week_2025×d/acc×マルクス主義×加速主義×柄谷行人×世界史の構造×マルクスその可能性の中心×探究_ⅰ×誤配×ルクレティウス×ずれ×すべてのものには裂け目がある。そこから光が差し込む×違いを越えて協働するための技術×一般意志×全体主義×単一性×エロイーズ×訂正可能性×垂直的×単一的×カール・シュミット×カール・シュミットの「議会批判」と「独裁」論×コネクテッド・ソサイエティ×ダニエル・アレン×規範的plurality×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×請願権×オンライン請願×james_s._fishkin×詐欺犯罪危害防制條例×mini-public×いどばた政策×stanford_online_deliberation_platform×forkability×正統性×自己主権型アイデンティティ×伊藤_孝行×安野チーム台湾報告会×audrey+glen+colin+pmt研究会×【オードリータン✖️小川淳也】未来を共創するデジタル民主主義×玉木雄一郎+plurality×愚行権×audrey+tbs_cross_dig×裏ハイデガーとしてのアーレント×今北勢問題×訂正可能性の哲学×家族性×家族×動的な認知的膜×ホロン×クリプキのクワス算×truth_social×政治家は猫になる×社会資本が王である世界×アテンションエコノミー×贈与経済×台湾の同性婚は親族にならない×2ステップの熟議×アーレントのwork×ファンダム→

- →コミュニタリアン×リベラル×キャンセルカルチャー×正義論×正義とは×最大多数の最大幸福×功利主義×普遍的な正しさ×無知のヴェール×多様性×共同体主義×個人を社会の出発点だとみなす×個人主義×状況と切り離された人間×正義×原爆×中の人問題→

- →テクノロジーの世界経済史×労働置換技術×時間遅れ×worldcoin×ubi×賃金の向上×ubiしなければ世界が壊れる×賃金水準×社会保障システムの再構築×再訓練プログラム×civictech×デジタル民主主義×oecd加盟国の平均賃金×生活保護10万で世界の4倍高収入×worldcoinはガバナンストークン×賃金格差とインプレゾンビ×高賃金の先進国ではubiの効果は限定的?×生活保護×失業保険×解雇規制→

- →選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×if文から機械学習への道×どんどん複雑な条件分岐になっていく×cultural_preferences_for_formal_versus_intuitive_reasoning×教師あり学習×ロジスティック回帰×決定木×家族的類似性×東洋人はロジスティック回帰で西洋人は決定木×ルールベースパラダイムが重み付き和パラダイムに負けたエポック×vibe_coding×一部が消えて一部残り新しく生まれる×captcha×人間でないユーザ×認知戦×輿論戦×法は社会のos×九電玄海原発、ドローン侵入か×ウクライナ向け「ストライクキット」3.3万台供給×共有地の悲劇×OSSで共有地の悲劇が起こることにどう対処するか×大きな政府と小さな政府×「大きな政府/小さな政府」は誤った二項対立×オストロム×公共財×共有資源×cpr×common-pool_resource×connections_between_indivisuals_as_first-class_objects×intersecting group×新しいものは登場前にその価値を見積もることができない×ブロードリスニング×ai_objectives_institute×talk_to_the_city×デジタル民主主義2030×広聴ai×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×日本維新の会のブロードリスニング事例×polis×既存のsnsは個人に注目させるが、polisは個人ではなく集団に注目させる×citizens_foundation×your_priorities×リプライさせない仕組み×別席調停×左派がよい主張をしているなら、右派がやるべきことは同じくらいよい主張であり、戦うことではありません×いどばたシステム×bitcoinはお金、ethereumはコンピュータ×中央集権の3つの軸×polymarket×1人1票×Quadratic Voting×quadratic_funding×vitalik_buterin×gitcoin_grants×retroactive_public_goods_funding×futarchy×an_introduction_to_futarchy×幅がある→

- →サイボウズラボ勉強会×アート・オブ・コミュニティ×貢献したい気持ち×コミュニティマネージャ×コミュニティ×安野チーム台湾報告会×linus_torvalds×優しい終身の独裁者×cartographer×前llm時代×非営利組織の経営×コラボレーション駆動のエートス×コミュニティ形成の装置×説明待ちで疲れる×離脱×discordで聞く形の情報共有×非官僚的×ネットワーク形成システムとしての未踏×2020未踏社団:プロジェクト発生成長のプロセス×social_hack_day×open_space_technology×意思決定×方向の取捨選択×求心力×広聴aiの方向性の議論2025-12-06×プロジェクトの束としてのコミュニティ×アート・オブ・コミュニティ勉強会draft-v1→

- →限界効用×限界効用逓減×ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズ×william_stanley_jevons×レオン・ワルラス×ヨーゼフ・シュンペーター×限界革命×アダム・スミス×リカード×労働価値説×限界効用説×経済学→

- →なめ敵会×なめら会議×鈴木健×ikkun×なめらかな社会とその実装×ぬかどこみたいなコミュニティ×ryoar×妄想による発展×sfプロトタイピング×sowawa×sur40×マークアップ率×障壁を取り除く=なめらか化×似ている→違いは?×pinterest×雑だが有益×雑×retroactive_funding×成果が出た後で評価する方が容易×何が役に立つかよりも、何が役に立ったかについて合意する方が簡単×死んだテキスト×死んだ知財×知識はネットワークで保存される必要がある×memex×常緑のノートはアトミックであるべき×有用な概念の当たり判定を拡大する×物権法的主義×story_protocol×ルソー×人間不平等起源論×ノウアスフィアの開墾×radical_markets×molecule×lightning_labs×toshiya_tanaka×時間軸のマージ×自分などというものはない×核と膜の構造から脱する×制御という幻想×quic×tcp×udp×今はプログラミングが生まれて最初の1世紀×加速思想×断続平衡説×なめ敵×柄谷_行人×贈与の共同体×エコヴィレッジ×dedeal×メルカリ×decentralized×centralized×誰も強制されない×ネットワーク効果×内在的闘争と超出的闘争×超出的×暇と退屈の倫理学×ポスト稀少性時代×moore's_law_for_everything×solidity_house×濱田_太陽×desci_tokyo×chugai_innovation_day_2023×Funding the Commons×tkgshn×protocol_labs×innovation_commons:_the_origin_of_economic_growth×radicalxchange×Glen Weyl×Audrey Tang×vitalik_buterin×Plurality×全体主義の起源×全体主義×ボーグ×radicalxchangeの”x”×交換様式×交換様式論×トランスクリティーク×認知の解像度×闘技民主主義×敵味方なくなると全体主義になる×闘技×民主主義には競争性が必要×集まるのが最初の一歩、一緒に居続けるのが進歩、一緒に働くのが成功×習合×貨幣論×岩井_克人×マルクスその可能性の中心×探究(柄谷_行人)×貨幣の自成と自壊×安冨_歩×恐慌論×ハーバーマス×社会システム理論×オートポイエーシス×ノウアスフィアの開墾と交換様式論×nam×lets×ハンナ・アーレント×カール・シュミット×pluralityとなめ敵には家族的類似性を感じる×家族的類似性×バタイユ×コミュニオン×貨幣は0記号×humor_over_rumor×polis×community_notes×水銀を飲んで不老不死×メカニズムデザイン×物神×モースの贈与論×ハウの精霊×ハウの呪力×情報は情報発信者に集まる×6次の隔たり×シグモイド関数×アローの定理×未踏×物価とは何か×ブログが解体されsnsとscrapboxになった×sui×aptos×libra×共創の前にまず独創×ブロードリスニング×孫正義×21世紀のイデオロギー×スピンアウト×良いものを移動させる×エンロン×sox×j-sox×未踏と日本版バイドール法×竹内_郁雄×前川_徹×産業活力再生特別措置法×日本版バイドール法×与謝野_馨×萩原_崇弘×未踏ソフトウェア創造事業×為末_大×人生100年時代の社会保障とpolitech×非目的論的ないじくり回し×境界のなめらか化×あいまい化×ファジー集合×会社境界の曖昧化×キャンプファイヤー経営×東_浩紀×観光客の哲学×nostr×自分の成果物を自分で使え×オーナーシップ×辺境×反出生主義×スイスは自殺幇助が合法×最大多数の最大幸福×幸福の合理的追求×自由からの逃走×自由意志×自我×テセウスの船×還元主義×リベットの実験×世界公務員×量子力学的ロシアンルーレット×運が良い×人間原理×メタ認知×唯識思想×十牛図入門×worldcoin×ubi×worldcoinはガバナンストークン×decentralized_id×paypayは100億円あげちゃうキャンペーンで規模を拡大した×aiとの共生×同型性の宇宙:生命から政策まで×複雑系への適応として見る「なめ敵」とplurality→

- →the_world_is_a_network_of_relationships×intersecting group×なめらか×単純化×関係の世界×交差する世界×分断の解消×重なる濃い薄い円の図×新側面の創造×関係性→

- →主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×ブロードリスニング×情報の複製により情報発信は効率化されたが、受信は改善しない、情報を減らす技術が必要×要約技術×関_治之×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×polis×talk_to_the_city×andrew_trask×一人の人間が何百万人と対話することが可能になる×広範囲の傾聴×広聴×多聞×広範な傾聴×デジタル広聴×安野たかひろ氏が東京都知事選に出馬へ×Glen Weyl×知的生産性×生身の人間×人間増強×Plurality×broad_listening×deliberation×熟議×polisをもっとやりたい×多重視点×生煮えのトピック×切り口→

- →サイボウズラボ勉強会×jigsaw_sensemaker×tttc勉強会×jigsaw_sensemaker×ボーリンググリーン×星さんのprでの議論のpolis×polis型データ×talk_to_the_city_turbo×tttc-light-js×whose_opinions_do_language_models_reflect?×プロンプトはllmに作らせるほうがいい×チャットから知見を引き出すシステム×talk_to_the_city_scatter×plurality本の概念マップ×どこから来たのかのトレーサビリティ×しゃべれるマニフェスト×いどばたビジョン×cartographer×トップダウンの分類×aiでkj法2024-12-19×kj法×かならず小分けから大分けに進まなければならない×発想法×周辺的な主張×取りこぼし×ごちゃごちゃした少数意見は捨てたほうがいい×オフトピック×わかりやすいレポート作成×創発的なプロセス×既存の枠×霞ヶ関のポンチ絵×みんなの意見を聞いてます感の演出×文書作成過程で生成された不用知の収集と活用可能性の検証×境界をまたぐ×既存のグループを跨ぐ関係性×kj法勉強会振り返り勉強会×sensemaker×広聴ai×kozaneba×psensemaker2025-10-17×psensemaker2025-10-21×高次元空間でクラスタリングしてからumap×クラスタ解説の埋め込みベクトルをconcatしてumap→

- →サイボウズラボ勉強会×尾鷲2024-01-23~24×plural_management×Quadratic VotingとPlural Management勉強会×quadratic_mechanism×階層的な組織の権威×ネットワーク化された権威×pluralなメカニズム×実力ベースの権力構造×オープンソースソフトウェア開発×価値ある貢献×勤勉さ×参加×適応的な集合知×Plurality×二次的メカニズム×オープンソース×ソフトウェアマネジメント×組織力学×Glen Weyl×gov4git×Quadratic Voting×quadratic_voting:_how_mechanism_design_can_radicalize_democracy×quadratic_funding×tyranny_of_structurelessness×ostrom_and_hess,_2011×社会的手抜き×公共財メカニズム×意思決定におけるボトルネック×才能の未活用×top-down_approach×上意下達×ボトルネック×ティール組織×メカニズムデザイン×二次関数的なコスト関数×予測市場×オークション×plural_management_protocol×collusion×beyond_collusion_resistance:_leveraging_social_information_for_plural_funding_and_voting×慈悲深い独裁者×フォークできるなら政治は不要×すべてのフォークは存在を許され、どのフォークに関心を持つかは周囲のコミュニティに委ねられる×誰も強制されない×社会制度をフォークする×g0v×民主主義はリアルタイムシステムへと進化する必要がある×social_inovation_legitimates_governance×ボタンが大量についたテレビのリモコン×メリトクラシー×アンダーマイニング×ちぎれる→

- →バザール×伽藍×動機が多様×単一ロードマップ×情報の局所性×協調コスト×スループット×探索×予測性×強いリーダー×動機×アライン×ビジョン×intersecting group×資源配分を指揮命令できない組織の経営×デジタル民主主義2030定例2025-11-08→

- →snsが我々を攻撃的にしている×16_personalities×政治指向性16タイプ診断×世論地図×政治的対立×polisは世界がそれほど極端ではないと気づかせるツール×いどばたシステム×個人ではなく集団に注目させる×snsは個人に注目させる×既存のsnsは個人に注目させるが、polisは個人ではなく集団に注目させる×本音を隠して勝てそうなことを言う×本心を隠して理論武装×反論しても不毛なだけ×防衛的反論の有害さ×合意を形成するには集団に注目すべき×21世紀のイデオロギー×統合テクノクラシー×デジタル民主主義→

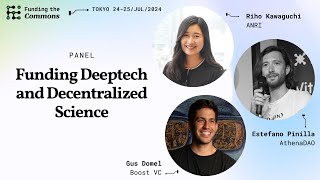

- →Funding the Commons Tokyo 2024×FtCTokyo Day2×ftctokyo×国連大学×小池百合子@FtCTokyo×Funding Deeptech and Decentralized Science (Panel)@FtCTokyo×Democratization of AI and Social Implementation Using Web3@FtCTokyo×innovation_implemented_by_public-private_co-creation×制約理論×under-use×社会的共通資本×寄付×social_common_capital×scc×toc×ips細胞×再生医科学研究所×cira_foundation×食料の保存×交換様式a×Plurality in Japan(日本語)×見返りを期待しない贈与×The Role of Emerging Technologies in Japan’s National Economic Strategy×ニセコパウダートークン×ニセコの早朝リフト券をnft化×NFTによる地方創生×accepting_goodhart’s_law_in_academia×science,_technology,_and_citizenship×decentralizing_research_towards_“open_academia”×plurality質疑@ftctokyo×Funding the Commons×Plurality×地方創生×web3×intersecting group×今ここにあるplurality×今ここにある×Glen+WBS×digdao→

- →サンクコストとポジション×デジタル民主主義×ビッグイシュー×李舜志×ダニエル・アレン Justice by Means of Democracy×日記2025-06-29×日記2025-07-01×日記2025-03-22×日記2024-06-30→

- →思考の結節点2025-09-25×ボランティア組織はイマイチになりやすい×プラスの価値を生み出す組織×関与する人のリソースを吸い取ってマイナスにする組織×生産的コミュニティ×ボランティア組織×ボランティア×組織×パーミッションレスに入れる組織には変な人が入ってくる×選抜が必要×選抜があるだけでは生産的コミュニティになるには不足×独裁的選抜×独裁的×カルチャーフィット×理想への共感×カルチャーフィットさせる力×仲が良くてもカルチャーが違うと呼べない×カルチャーフィットを重視するカルチャー×ブリリアントジャーク×プロジェクトの外の人の意見は中の人が暗黙に前提していることに気づかせる×企業は身銭を切らない人の集団から価値を生み出す仕組み×互いに視野が狭いと思う×東インド会社と身銭×組織内カルチャーの統一は組織内市場の取引コストを下げる×異なる視点×一緒に仕事をしたい人×すりあわせ×歩み寄りの姿勢×散弾銃×売り上げは全てを癒す×カルチャーのエミュレータ×サイボウズ新人が副社長のSNSプロフィールにダメ出しをした件×心理的安全性×共有信念×正しさは複数あるとmotで学んだ→

- →概念マップ×サイボウズラボ勉強会×plurality本の概念マップ×graphrag×from_local_to_global:_a_graph_rag_approach_to_query-focused_summarization×graph_retrieval-augmented_generation:_a_survey×曖昧な概念を指す複数のシンボル×経験の側面×「体験過程と意味の創造」勉強会4×a_framework_for_constructing_concept_maps_from_e-books_using_large_language_models:_challenges_and_future_directions×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×ボトムアップのタグ付け×リンクと意味の創造→

- →サイボウズラボ勉強会×世論地図勉強会×2024衆院選×世論地図×世論地図のumap×濃い塊の抽出×カール・ピアソン×karl_pearson×多次元尺度構成法×主座標分析×自己組織化マップ×som×self-organizing_maps×カーネル法×再生核ヒルベルト空間×サポートベクターマシン×isomap×isometric_mapping×lle×locally_linear_embedding×対立次元×pca×umap×2022年参院選のumap可視化×polisクラスタ2つになる問題×東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査×2022年参院選のpolis的可視化×convex_hull×code_for_japan_summit_2024×世論地図3970人umap×dbscan×高次元泥団子×集団極性化×匿名の市民の意見ベクトルはそんなに明瞭に別れてない×umapの結果をクラスタリングするべきか×tsneの結果のクラスタリングは慎重に×賛成反対データのumap×シン東京2050ブロードリスニング×テキスト埋め込みベクトルの分布×text-embedding-3-large×小さな粒のある一つの塊×クラスタリングとパーティショニング×k平均法×クラスタリング×spectralclusteringとhdbscanの違い×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×aiによるクラスタ解説×濃いクラスタ抽出×ptttc2024-11-12×外れ値×まずは大雑把に×全体像を把握したい×talk_to_the_city_turbo×tttc:_aiと著作権に関するパブリックコメント×Talk to the City勉強会×kj法×発想法×川喜田二郎×凝集型階層的クラスタリング×離れザル×側面×word2vecによる自然言語処理×概念の類似度は距離ではない×50枚のkj法は10時間の想定×5年間で129枚しかkj法をしていない→

- →日記2025-09-13×ユースケース×顧客存在仮説×組織をまたぐコミュニティ×組織をまたぐ×intersecting group×loandeal_salon×govtech_kintone_community→

- →ミクロに友敵×マクロになめらか×友敵×ステップ関数×なめらか×フラットでもなくステップでもなくシグモイド×なめらかな社会とその敵×誤った二項対立×弁証法的発展×乗り越えたものと乗り越えられたものの対立関係×観察者×観察スケール×同じものを見ているが視点が違う×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×観測スケールの違い→

- →Funding the Commons Tokyo 2024×安野たかひろ×Audrey Tang×FtCTokyo Day2×抗議とデモの違い×ftctokyo×Plurality×日記2024-07-12×正の外部性×ネットワーク財×つなげると価値が生まれる×注目×転がる雪玉×拡大再生産×社会資本での拡大再生産×plurality_in_practice❌×安野貴博→

- →サイボウズラボ勉強会×ブロードリスニングの「あの図」勉強会×ブロードリスニング×都知事選2024×talk_to_the_city×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×世論地図×Plurality和訳×japan_choice×議員pedia×投票ナビ×政治参加×社会参加×じぶんごと×可視化×11万人の意見クラスター分析×polis×aiによるクラスタ解説×mielka×結城_東輝×台湾デジタル発展省×mashbean×Funding the Commons Tokyo 2024×Glen Weyl×glen+japanchoice×Plurality×大きな物語×polis体験レポート:同性婚を合法化すべきか×Polis勉強会×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×主成分分析×シルエット係数×fisherの正確確率検定×convex_hull×d3.js×モバイルファースト×majority_judgement×多数決×polis_2.0×aiクラスタ解説×会社さんはいない×2022年参院選のpolis的可視化×東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査×公明正大→

- →21世紀のイデオロギー×radicalxchange×political_ideologies_for_the_21st_century×濱田_太陽×Glen Weyl×3つのイデオロギーの間に2つの対立軸がある×tokyopluralityweek×鈴木_健×中山_心太×誤った二項対立×蹄鉄理論×civilization_6×民主主義×ファシズム×共産主義×統合テクノクラシー×企業リバタリアニズム×デジタル民主主義→

- →Plurality Tokyo Namerakaigi×サイボウズラボ勉強会×pol.is×community_notes×メカニズムデザイン勉強会×Majority Judgement勉強会×PluralityとPolis勉強会×Polis勉強会×Quadratic VotingとPlural Management勉強会×Talk to the City勉強会×世論地図勉強会×高次元データ分析勉強会×デジタル民主主義研究ユニット×ピボット×古典期アテネの民主主義のスケール×国民こそが唯一の正統な権威である×フランス革命×フランスでの女性参政権×一人一票×未成年者には投票権がない×成年被後見人の選挙権×ドメイン投票方式×デメニー投票×デーメニ投票×Quadratic Voting×Glen Weyl×qv×radical_markets×Audrey Tang×vitalik_buterin×quadratic_funding×audrey_tangのqv×glen_weylのqv×quadratic_votingがシナジーの発見に有用×台湾総統杯ハッカソン×QVは投票しないことに意味のあるメカニズム×「投票しないことは良くないことだ」は根拠のない思い込み×vitalik_buterinらのquadratic_funding×a_flexible_design_for_funding_public_goods×akb48総選挙×gitcoin×gitcoin_grants×公共財×リソースの再分配×社会的意思決定×メカニズムデザイン×多数決×くじ引き×抽選制×抽籤制×プラトン×アリストテレス×ジェームズ・マディソン×ジョン・スチュアート・ミル×アレクシ・ド・トクヴィル×選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×ブロードリスニング×polis×pol.isでのuberの議論×metaがファクトチェックを廃止×community_notesにおける行列分解を用いた信頼度スコアリング×多様な主体から支持されることを評価する仕組み×talk_to_the_city×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×シン東京2050ブロードリスニング×umap×世論地図×mielka×2024衆院選×japan_choice×meta-polisの構想×mashbean×協力の深さと広さのトレードオフ×plurality本×aiあんの×タウンミーティング×非同期化×空間と時間の制限から解き放つ×chatgptとaiあんののコミュニケーションの形の違い×ai政治家の3つのレベル×aiが間に入って非同期化×open_space_technology×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×vitalik×主観主義×3つのイデオロギーの間に2つの対立軸がある×aiが仲介するコミュニケーション×bluemo×intersubjective_model_of_ai-mediated_communication:_augmenting_human-human_text_chat_through_llm-based_adaptive_agent_pair×時間の制約×心理的安全性×緩やかに繋ぐ×デジタル民主主義2030×同じ時間と場所を共有できない人に機会を用意×metapolis×スケーラビリティ×デジタル民主主義×コミュニティ×大規模コラボレーション×xy問題×熟議のための4つのステップ×リプライはスケールしない×リプライさせない×your_priorities×コトノハ→

- →サイボウズラボ勉強会×多数派の専制×再分配×gitcoin×retroactive_public_goods_funding×lineヤフーと尾鷲市、森林由来のj-クレジットを10年間売買する契約を締結→

- →社会を人間による計算として考える:ドラフト×テクノ・コミュニタリアニズム×江戸文化×江戸文化が「あたらしい専制とaiが支配する社会」を救う?×江戸、編集工学とplurality多様性に開かれた社会に向かうために×つながりの発見×connection_as_first-class_objects×連想のストック×連想×第一級の対象×ハイパーグラフ×intersecting group×cosenseではリンクが第一級のオブジェクトである×端的な説明は万人にわかりやすくない×cosenseはplurality的×日記2025-07-31×日記2025-08-02×日記2025-04-23×日記2024-08-01→

- →vitalik_buterin×メガポリティクス×個人間の結びつき×technocracy×libertarianism×退出権×simmel×なめ敵×Funding the Commons Tokyo 2024×vitalik、なめらかな社会を語る×「人であるか、そうでないか」という抽象概念を放棄→

- →散髪×剃髪×比例代表選挙の繰り上げ当選×チームみらい関連tweetの量×Plurality×intersecting group×見下し×不愉快の再生産×チームみらい×投票は国が保証してくれている社会参加のボトムラインにすぎない×暴力革命×技術的実力行使×投票×女性参政権×最初の世紀×日記2025-07-23×日記2025-07-25×日記2025-04-15×日記2024-07-24→

- →日記2025-07-18×デジタル民主主義2030×デジタル民主主義2030_meetup×leon_erichsenとjade_roche来日×dd2030×qvは決定論的×beyond_collusion_resistance:_leveraging_social_information_for_plural_funding_and_voting×Glen Weyl→

- →Pluralityとサイボウズ(2023)×ブロードリスニング×都知事選2024×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×シン東京2050ブロードリスニング×デジタル民主主義2030×広聴ai×いどばたシステム×aiの進歩とplurality×plurality本発売×tokyo_plurality_week_2025×チームみらい×デジタル民主主義2030、新ボード体制のお知らせ×チームみらいのソフトウェア開発の4割はai×Pluralityとは×singularityでいいのか?×効率と包摂のトレードオフ×100人100通りの働き方×サイボウズの自由すぎる働き方はこんなやり方で管理されていた×メディアとしてのグループウェア×anti-social_media×pro-social_media×政治的対立×polis×polis体験レポート:テロの原因究明をするか×kintone×みらいいどばた会議×デジタル民主主義×代表制民主主義×ヒエラルキー×ティール組織×組織統治メカニズム×ブロードリスニングが1年で標準戦略に×日記2025-07-16→

- →中と外は誤った二分法×中の方が楽しい×失敗の予言をした人は予言の成就のために足を引っ張る×構造的な冷笑×忖度×傾聴×泉_房穂×宮坂_学×デジタル民主主義×清水_国明×安野たかひろ×都知事選×安野たかひろを都知事に×都知事選xデジタル民主主義×tokyoai×都知事選2024×チーム安野×石丸伸二×東京都知事選×日記2024-06-28×日記2024-06-30×日記2024-03-21×日記2023-06-29→

- →大嶺登山2024×ブロードリスニング×デジタル民主主義×安野たかひろ×チーム安野×ゲンロン240707×東京都知事選挙2024×開票速報×未成年者の政治参加を可能にする案×都知事選を史上最高の投票率にしよう×安野たかひろを都知事に×tokyoai×都知事選×東京都知事選選挙×note×東京都知事選×東京都知事選2024×未来の東京を選ぼう×都知事選を史上最大の投票率にしよう×選挙に行こう×tokyoaicarenet.com×都知事選挙×東京都知事選挙×モニフラ×8bitnews×東京都知事選挙に行こう×メルマガのネタyoutube.com×tokyoaiみなさんのご参加をお待ちしております!内容・運用に関するお問い合わせ:takahiroanno2024@gmail.com========×282×安野たかひろyoutube.com×ドラえもんに一票×東京都知事×ヒトラーに例える論証×nhk_news×都知事選を史上最高の投票率に×戦略的投票×yahooニュース×沈黙メディアふざけんな×消防士×転職×石丸伸二×日記2024-07-07×日記2024-07-09×日記2024-03-30×日記2023-07-08→

- →大嶺登山2024×大嶺登山2024振り返り×Funding the Commons Tokyo 2024×facing_the_ocean_2024_yokohama×aiによる振り返り2024×週記2024-06-24~2024-07-12×週記2024-07-12~2024-07-28×週記2024-07-28~2024-08-10×チーム安野→

- →pluralityは新語×Audrey+Glen+Halsk@Cybozu×Plurality×包括的多様性×デジタル民主主義×多中心的集団主義×polycentric_collectivism×⿻×o1_pro×組織開発×d&i×ハンナ・アーレントの多元性→

- →自分のscrapboxをchatgptにつないだ×サイボウズラボ勉強会×llamaindex×langchain×embedding_api×埋め込みベクトル×コサイン類似度×aiパネルディスカッション×ブレインストーミング×toolformer×langchainのagent×オペレーティングシステム×llm_os×c言語×人間は周辺機器の一つに過ぎない→

- →バザールとクラブ2024-02-14×バザールとクラブ×ギアツ×ローティ×心理的安全性×shared_belief×多様性の使いどころ×エスノセントリズム×「エスノセントリズムに陥るなら死んだ方がマシだ」という思考がエスノセントリズム×ブルジョワ・リベラル×惰弱なリベラル×反エスノセントリズムの帰結×自尊心の崩壊×ユネスコ的コスモポリタニズムの絶望的な寛容×反-反エスノセントリズム×コスモポリタニズム×コミュニティ×手続的正義×ほとんど窓のないモナド×よいどれ×わかる必要はない×手続き的正義×ロールズ×正義論×手続的正義中心の社会×the_most_important_scarce_resource_is_legitimacy×プロセスによる正統性×エンゲルス×自然の弁証法×イギリスにおける労働階級の状態×ポストモダン×ブルジョワリベラル×啓蒙主義×人間本性×諸権利×基礎構造×上部構造×文化的×特定の文化的偏見×自己言及のパラドックス×「合理的」と「文化的」の間に境界がある前提×平等は西洋の奇習×デューイ×リベラルな寛容の限界×pbl×必然と考えられてきたものの偶然性×クワイン×ウィトゲンシュタイン×デリダ×自分の中心と周辺を区別することば×アイデンティティ×どこから来たのか×偶然的な時間空間的所属×なめらか×合理性についての合理論的理論×バーナード・ウィリアムズ×人間の平等×局所的文化×クラブが異なっていてもよい×相手のクラブのメンバーである必要はない×プラグマティックなリベラル諸制度×利点を挙げるだけでよい×多様性は単に無視されるべきもの×クラブに取り囲まれたバザール×共同体×ゲマインシャフト×価値観を共有した共同体に所属しないまま、手続的正義によって動く市民社会に所属することができる×リベラルのけいれん×クラブは善の構想を共有する×善悪と無関係の手続的正義が支配する×クラブの排他性×世界秩序×嫌悪感×道徳的ナルシシズム×啓蒙主義への裏切り×排他性が私的な自意識の必要条件×バザールの維持×自文化中心主義でも協力できる×ロールズ流の手続的正義へのコミットメントが市民権の要件×コミットメントは道徳的ではなく便宜的でありえる×公的なプラグマティズム→

- →forkできないものを動かすのが政治×フォークできるものに対して政治をする必要はない×フォークできるなら政治は不要×forkability×fork×政治×フォーク×g0v×社会制度をフォークする×social_inovation_legitimates_governance×主観主義×decidim×デジタル民主主義×合意形成プロセス×誰かの同意を必要とせずにforkしていい×批判としての創造×政治ゲー×「forkableである」というガバナンスが常にメタレイヤーで働いている×投票×決め方を決める×コンセンサス×サボタージュマニュアル→

- →高齢者に対する暴力革命が起きる確率を下げることが課題×義賊×振り込め詐欺×リーマンショック×派遣切り×就職難×犯罪組織×高齢者は経済的強者×闇の再配分×既得権益×鈴木_大介×知的好奇心×目的意識×努力しても将来が見えない×研修×格差社会の中で、富める高齢者から奪うのは正当×社会運動×社会の不公正×正義×盗賊×社会的正義×平等×環境問題×社会的課題×抵抗×デジタル民主主義×テックラッシュ×社会的な不満→

- →竹下隆一郎×サイボウズ式ブックス×サイボウズ×kintone×チームワークあふれる社会を創る×ノーコード×テクノロジーが能力差を超える×tokyopluralityweek×Plurality×無関心が敵なら違いは友×audrey+glen+青野鼎談@サイボウズ→

- →未踏ジュニア×plurality_tokyo_2023×ブロードリスニング×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×激動の2024年5月下旬×tttc:_aiと著作権に関するパブリックコメント×Funding the Commons Tokyo 2024×ftc2024安野+audrey×Plurality in Japan×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×シン東京2050ブロードリスニング×デジタル民主主義2030×広聴ai×talk_to_the_city_と広聴aiの歴史×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×りっけんai井戸端会議×再生の道ブロードリスニング×ブロードリスニングが1年で標準戦略に×plurality本×協力の深さと広さのトレードオフ×偽情報×audreyとd/accとdifferential×民主主義は社会的技術×qarasu-14bに質問をする×reasoningモデル×無意識データ民主主義×未成年者には投票権がない×台湾のjoinで高校生の提案が制度改善につながった×親ソーシャルメディア×橋渡しする意見×ブリッジングボーナス×灘校土曜講座→

- →Plurality×サイボウズ×Audrey Tang×Glen Weyl×Plurality: Technology for Collaborative Diversity and Democracy×コラボレーション×多様性×多様な人々が協力して物事を成し遂げていくための技術×チームワークあふれる社会を創る×チームワーク×100人100通り×共感×理想への共感×ブロードリスニング×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×vtaiwan×polis×メディアとしてのグループウェア×生産性向上ソフトウェア×ソーシャルメディア×一丸となって共通の目標を達成×変化に適応×プロソーシャルメディア×グループウェア×デジタル民主主義×理解され、実行されるまでの時間を短縮する×アジェンダ設定の権限→

- →Talk to the City勉強会×ブロードリスニング×talk_to_the_city×tttc:_aiと著作権に関するパブリックコメント×talk_to_the_cityでplurality本の内容を可視化×デジタル民主主義×デジタル投票×民主主義×投票×政治家×公職選挙法×参加型予算編成×参加型予算編成:東京の事例×Plurality×Audrey Tang×Funding the Commons Tokyo 2024×good_enough_ancestor→

- →Funding the Commons Tokyo 2024×funding_the_commonsへの道×クリプトと経済学の架け橋×本気のコメントをあつめる×当事者×アウトリーチ×the_digital_anatomy_of_bridging_divides→

- →Plurality×civictech×オードリータン×グレンワイル×関_治之×サイボウズ×Funding the Commons Tokyo 2024×local_coop×デジタル村民×助ける人を助ける×ftctokyo×トヨタ生産システム×カイゼン×松下幸之助×企業は社会の公器である×水道哲学×サイボウズ式→

- →tokyo_plurality_week_2025×Audrey Tang×落合陽一×tokyopluralityweek×human_in_the_loop×デジタルネイチャー時代の民主主義とは?×レジリエンス×d/acc×選択肢を維持する×過渡期を自覚することが大切×ひまわり運動×デジタル民主主義×ブロードリスニング×polis×アシスティブ・インテリジェンス×橋渡し×デジタルネイチャー×マルチエージェント社会×vibe_coding×ダンバー数×カール・シュミット×友敵理論×協力の深さと広さのトレードオフ×モラベックのパラドックス×vitalik_buterin×audreyとd/accとdifferential→

- →なめら会議×plurality_tokyo×デジタル民主主義研究ユニット×Funding the Commons Tokyo 2024×デジタル民主主義をスケールさせるには?×デジタル民主主義2030×安野貴博×tkgshnの鈴木健批判と和解×気流舎×plurality_tokyo_salon_2023-10-06×ハンナ・アーレント×安野チーム台湾報告会×llms_and_public_discourse×plurality_institute×Democratization of AI and Social Implementation Using Web3@FtCTokyo×tackling_east_asia’s_population_decline_issues_with_local_coop’s_subsystem_for_local_governance×rightscon×シン東京2050×2050東京戦略×unconference×構想日本×濃いクラスタ抽出×投票の選択肢を決めるのの手前に議論が必要×heal_michigan×ヘキサコ×the_dark_triad×自分ごと化会議×Pluralityは無色の新語として作られた×ほづみゆうき×kleros×プリンシパルエージェント問題×ダロン・アセモグル×武器としての交渉思考×ビクトリア朝のインターネット×plurality_tokyo_2025-02-25→

- →Funding the Commons Tokyo 2024×Audrey Tang×Glen Weyl×サイボウズと語ろうPlurality 多元性の実践と期待×meetup_with_audrey_&_glen×FtCTokyo Day1×FtCTokyo Day2×Audrey+Glen+Halsk@Cybozu×wired_university_×_miraikan×glen+japanchoice×世論地図×tackling_east_asia’s_population_decline_issues_with_local_coop’s_subsystem_for_local_governance×Open problems toward realization of Nameraka (Smooth) Society×Funding the Commons 西尾のスケジュール×小池百合子@FtCTokyo×Funding Deeptech and Decentralized Science (Panel)@FtCTokyo×Democratization of AI and Social Implementation Using Web3@FtCTokyo×Plurality in Japan(日本語)×Designing for Plurality×Plurality in Japan×関_治之×サイボウズ式→

- →投票×メカニズムデザイン×1p1v×1_person_1_vote×一人一票×quadratic_voting:_how_mechanism_design_can_radicalize_democracy×デジタル民主主義×民主主義→

- →サイボウズラボ勉強会×デジタル民主主義2030×join×市民参加型の政策形成プロセス×talk_to_the_city×東京都ai戦略いどばた会議×azure_blob_storage×azure_container_app×oss_weekly_reporter×o1_pro×gpt-4.5→

- →ハンナ・アーレント×人間の条件×労働×生命維持×生物的な必要性×消費されるもの×食料×仕事×耐久性のある人工物×人間の世界を形成する×世界×道具×芸術作品×活動×他者との相互作用×新しい始まり×natality×多様性×独自性×政治×言論活動→

- →まだ誰も見たことのない未来の話をしよう×g0v×台灣零時政府×沈黙の共犯者×Funding the Commons Tokyo 2024×ftctokyo×g0v_civic_tech_project_&_community_handbook_2023×単一のリーダーは存在しない×万能な人など誰もいない×誰もいない×暗いと不平を言うよりも、すすんで灯りをつけましょう×技術的実力行使×nobody_motto×nobody運動×nobody→

- →Audrey Tang×halsk×真鶴×アレグザンダー×パターンランゲージ×美の条例×建築基準法×観光地化×公共財×共有地の悲劇×手を加えることに対する気後れ×どのようにアップデートしていくか×高齢化×高齢化率×要介護率×和光モデル×贈与経済×望春風×social_inovation_legitimates_governance×nishikigoi_nft×ブロードリスニング×人間増強×コンセンサス×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×ソーシャルイノベーションが統治を正統化する×ethereum×スイッチングコスト×ウクライナ×シビックテック×taiwan_ready_to_assist_ukraine_with_digital_reconstruction×politicsとtechの連携×ゼロサムゲーム×anthropic×コンテキスト長×言語マイノリティ×物ができてから評価する方が楽×移動式投票×事後的に統治方法が正統化される×遅いシステムの移行先としてのDApps×ロックイン×portable×interoperable×ai学習パートナー×decidim×polis×市民参加プラットフォーム×個人認証×中銀カプセルタワービル×式年遷宮×国際社会はアナーキー×デジタル公共財×collective_action×インセンティブ設計×ナッシュ均衡×人気のものに課税し公共財に投資する×patagonia×ソーラーシェアリング×「課題感」と「解ける課題」は別物×live_long_and_prosper🖖×真鶴出版×オードリー・タン→

- →Glen Weyl×radical_markets×radicalxchange×共通所有・自己申告制税×common_ownership_self-assessed_tax×コミュニティによる共同所有×Quadratic Voting×visas_between_individuals_program×反トラスト強化×規模の経済×労働組合×コミュニティ主体のパワーバランス形成×data_as_labor×共同価値の再分配×制度的イノベーション×3つのイデオロギーの間に2つの対立軸がある→

- →未踏会議2025×Pluralityとは×ある概念が既存の言葉で簡潔に説明できるなら、それは新しい概念ではない×pluralityは新語×2025-02-16サンデージャポン×Plurality2025-02-17×aiの進歩とplurality×世界はひとつの声に支配されるべきではない×ネットワーク形成システムとしての未踏→

- →devinを新しいメンバーとして捉える×aiが作業しやすい環境が新入社員にも優しい×0→1は人間、1→10はdevinに任せる×コードの民主化×スケールアウトするエンジニア×スケールアップ×スケールアウト×知識の橋渡し×使いこなしサポート×aiの進歩とplurality×Funding the Commons Tokyo 2024×0→1は人間がして、1→10はaiに任せる×インスティテューショナル・メモリー×devinのknowledge×学習する組織×スケールアップとスケールアウト×devin_findyscrapbox.io×いずれ見えなくなる×質が向上すると見えなくなる×devinで4万溶かす方法×aiに任せる適度なサイズ→

- →スルーが許されるコミュニティ×立川_智也×多様性×単一性×個人が複数のコミュニティに属して、その人の中で多様性を保つ×単一性の高いコミュニティ×アオいいよね×一部の知識が全体で高濃度に共有されている×知識が高濃度に共有されてるコミュニティが楽しい×参加者全員が楽しめるべきだ×知識の高濃度共有×知識のない人に合わせた通訳×話題のコントロール×同期的コミュニケーション×興味がないことは読み手が読み飛ばせばいい、話し手に読み手の期待にそう出力を要求するな×スルーの許される雑談×スルーされても気にしないコミュニティ×オンラインのコミュニティは参加非参加の境界が曖昧×離れる×アテンション×ミュート×箱に違うものを放り込んでる×言葉が大きすぎる×コミュニティに対する期待水準×他人のケアにエフォートを割く気がな×コミュニティが消滅しても仕方ない×オーナーシップ×自分が頑張ったらコミュニティが良くなるし、頑張んなかったら良くならない×参加者のオーナーシップが高いコミュニティ×自分が改善することのできる対象×自然にあるもの×ハンドルを握ってる感×コミュニティには誰かの意思がある×地縁的コミュニティ×離れてもつながり続けるコミュニティ×同窓会コミュニティ×うっすらとした期待×「仲良くしたい」という意図×人が「人の集団」に参加する場合の意図×自分に注目して欲しい×自分の達成したいことを手伝って欲しい×自分と仲良くして欲しい×そっとしておいて欲しい×マクレランドの欲求理論×巻き込まれ→

- →Glen Weyl×Audrey+Glen+Halsk@Cybozu×wired_university_×_miraikan×小泉_進次郎×憲法改正×国民投票×日本科学未来館×グレンワイル×glenweyl×小泉進次郎→

- →⿻數位_plurality×plurality_tokyo×Plurality×數位×多元×多元主義×多元宇宙課×プルーラリティ×多元性×複数性×Audrey Tang×E. Glen Weyl×共働的×多様性×民主主義×vtaiwan×Quadratic Voting×quadratic_funding×gitcoin×ある概念が既存の言葉で簡潔に説明できるなら、それは新しい概念ではない×分散id→

- →サイボウズラボ勉強会×メカニズムデザイン×メカニズムデザイン(書籍)×メカニズムデザインで勝つ×耐戦略性の定義×公明正大×効率性の定義×ベイジアン誘因両立性×非羨望性×top_trading_cycleアルゴリズム×強コア配分×ゲール=シャプレーアルゴリズム×ソロモン王のジレンマ×グレーザー=マーメカニズム×三原=チン=ヤンメカニズム×情報の非対称性×第二価格オークション×弱支配戦略×ゲーム理論〔第3版〕×スマートコントラクト×一般化受入保留アルゴリズム×majority_judgement×ギバート=サタスウェイト定理×マスキン単調性×独裁的×単峰的選好×メカニズムの定義×トップトレーディングサイクルアルゴリズム×非集中的→

- →dena_techcon_2025×なぜそれが成り立つのか×コーディングを支える技術×プログラミング言語の背後にある設計思想×単なるスキル習得を超えた知的好奇心×エンジニアの知的生産術×自己改善へのこだわり×devin×技術の最前線に触れようとする姿勢×デジタル民主主義×ブロードリスニング×東京都知事選×安野たかひろ×talk_to_the_city×技術を社会に還元したい×Plurality×社会的インパクト×デジタル公共資産基金×オープンソースの哲学×技術が公共財として機能する×サイボウズ・ラボ×一般社団法人未踏×報酬がゼロでも複業をやる×新しい学びや挑戦を優先するマインド×チームワーク×生産性向上×組織文化への貢献×外部脳×2日連続の登山×身体的な挑戦×知識共有に積極的×透明性×コミュニティへの貢献×よい方向性×民主主義のスケーラビリティ×mitou2024_demo_day×次世代のクリエイター支援→

- →多様性×世界×システム×単一×異なる要素×異なる視点×共存×多様×相互作用×柔軟性×発展×進化×チャールズ・ダーウィン×進化論×自然淘汰×アイザイア・バーリン×価値の多元論×複数の価値観の共存×ジル・ドゥルーズ×差異と反復×存在の根底にある多様性×ウィリアム・ジェームズ×経験の多様性×認識の多様性→

- →新しい知識×多様×共通の考え×世界は元から多様である×交換様式論×伽藍とバザール×排他的クラブ×同温層×レクリエーション×心のエネルギー×バザールは不愉快な人と出会うことを妨げられない×不快なバザール→

- →サイボウズラボ勉強会×devin.ai×devin.aiを試す2025-01×aiエージェント飲み会×第66回_プログラミング・シンポジウム×aiエージェント×自分のScrapboxをChatGPTにつないだ話勉強会×toolformer×nishio_hirokazu's_assistant×babyagi×scrapboxに住んでるエージェント×computer_use×model_context_protocol×browser_use×cline×ターン制コミュニケーション×aiタスク管理システム2025-01-08×プロジェクトのソースコードをまとめてクリップボードに入れるツール→

- →Funding the Commons Tokyo 2024×FtCTokyo Day1×ftctokyo×ftctokyo,×Digital Public Goods Accelerator Guide×dragon_fund×institutional_innovations_in_public_goods_resource_distribution×Open problems toward realization of Nameraka (Smooth) Society×the_world_is_a_network_of_relationships×関係の世界と交差する世界の両立×nameraka×namerakasociety×Digital Public Goods Quadratic Funding Experiments in the Government×votingとfundingの中間の仕組み×なめらかな政府調達×小さく始める×cui_jia_wei×「なぜ誰もやらない」と言うな、あなたもその一人だ×安野たかひろ×Plurality×desci×ftctokyo@bioprotocol×tackling_east_asia’s_population_decline_issues_with_local_coop’s_subsystem_for_local_governance×nishikigoi_nft×尾鷲2024-01-23~24×Broad listening in practice×key_for_a_better_artificial_system:_from_gov_to_ai_(panel)×ftc×roads_and_bridges:_funding_our_digital_infrastructure_(panel)×ftctokyo.×social_common_capital@ftctokyo×pluralitytokyo×civic_community_fund_and_ecosystem,_korea_&_japan×aligning_ai_with_ai-commerce×Designing for Plurality×Plurality in Japan×pluralityは新語×抗議とデモの違い×対立は恐れずに活用すべきエネルギー→

- →Audrey Tang×Designing for Plurality×デザイン思考×より良い探索×共有課題のより良い定義×メガネ×見落としていた視点×外部からの新しい知見×テクノロジーによって弱点を補強×視野を広げる→

- →Funding the Commons Tokyo 2024×FtCTokyo Day2×フラット社会×分断社会×誰もがマイノリティになる×ヴァレラ×オートポイエーシス×ジル・ドゥルーズ×分人×グーテンベルグから300年×cyberlang×the_world_is_a_network_of_relationships×関係の世界と交差する世界の両立×ftctokyo×nameraka×namerakasociety×funding_the_commons_tokyo×なめらかな社会とその敵×鈴木_健×なめ敵@ftc×なめ敵→

- →Funding the Commons Tokyo 2024×自民党×平_将明×合同会社×投資事業有限責任組合×ニセコの早朝リフト券をnft化×山古志村×山古志dao×nishikigoi_nft×tackling_east_asia’s_population_decline_issues_with_local_coop’s_subsystem_for_local_governance×ガバナンストークン×時価評価×合同会社型dao×大阪万博×web3はオワコン×ニセコパウダートークン×グローバルな市場で売ることでグローバル価格になる×NFTによる地方創生×david_casey×予見可能性→

- →aiと散歩しながら雑談2025-01-04×meetup_with_audrey_&_glen×ai要約×o1_pro×Funding the Commons Tokyo 2024×日記2025-01-03×日記2025-01-05×日記2024-09-26×日記2024-01-04→

- →サイボウズラボ勉強会×PluralityとPolis勉強会×Plurality×polis×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×ec2でpolis×polisのdbからデータをエクスポート×民主的プロセス×投票×多数決×デジタル民主主義×デジタル投票×意思決定×熟議×透明な意思決定プロセス×熟議民主主義×Democratic Inputs to AI×anthropic×the_computational_democracy_project×opportunities_and_risks_of_llms_for_scalable_deliberation_with_polis×雨傘運動×データ大使館×government_as_a_service×領土を必要としない国家×エストニアで電子投票による票数が過半数になった×ethereum×世界コンピュータ×台湾デジタル発展省が分散型idの標準化に参与×シルバー民主主義×ドメイン投票方式×余命投票制度×一人一票×紙と箱の投票×ヤシノミ作戦×落選運動×技術的実力行使×代議制×sentiment_gathering_platform×センチメント×感情×納得×人には個人差がある×一つの方法で全員のニーズを満たすことはできない×polis体験レポート:同性婚を合法化すべきか×関係ない設問が多すぎる×後から関係が見出される×離れ猿×投票行列×主成分分析×k平均法×シルエット係数×ベータ分布×ベルヌーイ分布×共役事前分布×ベイズ推定×fisherの正確確率検定×超幾何関数×コンセンサス×拒否権×コトノハ×magiシステム×対立×台湾のタイムゾーンを変えるかどうかの議論の事例×オードリー・タンが語るデジタル民主主義→

- →エンジニアの知的生産術5刷記念イベント×lenchi_前書き×lenchi_前書き生成過程×lenchi_第一章:『エンジニアの知的生産術』を問い直す×lenchi_第一章生成過程×lenchi_day1振り返り×lenchi_llmに2024年の視点からコメントさせた×lenchi_第二章_デジタルツールで知的生産を加速する×lenchi_day1時点のkozaneba×lenchi_day2振り返り×lenchi_day3再起動×lenchi_異知性コミュニケーション×lenchi_day3の振り返り×lenchi_day3時点のkozaneba×lenchi_自分に対する批判的思考×lenchi_day4の雑多な思いつき×lenchi_脱線のメリット×lenchi_ニーズが適切なアウトプットの形を決める×lenchi_個人のニーズに合わせた生成×lenchi_day4振り返り×lenchi_新着情報:_講演をします×lenchi_day6×lenchi_day7×lenchi_day8×lenchi_講演資料のわかりにくいところ×LLMを使いこなすエンジニアの知的生産術(講演資料)×lenchi_講演の視聴者間のリアルタイム議論×lenchi_day10:新モード「o1_pro」による総合振り返り実験×デジタル民主主義×lenchi_memo→

- →plural_viewpoints×21世紀のイデオロギー×pmagi-2024-02-04×pmagi-2024-02-06×pmagi2024-02-09×pmagi2024-02-22×pmagi-2024-02-03×21世紀のイデオロギーで3人の仮想人格を作って議論させる×gptでmagiシステム×magiシステム×ペルソナ×三人会議メソッド×sfプロトタイピング×ppersonalpolis×pomoikane→

- →熟議の概念について解像度を高める×Glen Weyl×ラディカル・マーケット×Quadratic Voting×quadratic_funding×全体の意志をどう反映するか×市場メカニズムの民主主義への応用×公共財のための資金調達×市場メカニズム→

- →インテリのエゴ×エリート主義×視点の押し付け×すべてのモデルは間違っている×すべてのモデルは誤っているが、一部は有用である×all_models_are_wrong,_but_some_are_useful×ジョージ・ボックス×自由からの逃走×エーリッヒ・フロム×単純な世界観に逃れる×新しい公衆×ジョン・デューイ×the_new_public×公共性の哲学×the_public_and_its_problems×自由選択×分断×接続×分離×誤った二者択一×なめらかな社会とその敵×フラットでもなくステップでもなくシグモイド×フラットな均一性×明確な分断×aiによるコミュニケーションの媒介→

- →新結合×道のないところに道を引く×0→1×堤防に穴を開ける×パイプをつなげる×新結合と水面のたとえ×新結合が常に有益なわけではない×川を作る×mvp×ボトルネックの解消×1→10×factorio×プロアクティブとリアクティブ×誤った二項対立×安野たかひろ×tokyoai×安野たかひろを都知事に×マイナ投票×東京都知事選2024×変革期×再構築×シグナリング×細胞間シグナル伝達×シグナル物質×メイフラワー号×デジタル民主主義×熟議民主主義×多数派の専制×課題解決型×未来の東京を選ぼう×polis×僕ひとりしかいないからあらゆる複数人グループより希少×ファンダム化×日記2024-06-26×日記2024-06-28×日記2024-03-19×日記2023-06-27→

- →Funding the Commons Tokyo 2024×濱田_太陽×デジタル民主主義×柄谷行人×世界史の構造×新たな社会システム×ローレンス・レッシグ×デジタル時代の法と自由×ビットコイン×分散型技術×イーサリアム×スマートコントラクト×分散型サイエンス×desci×desci_tokyo×Audrey Tang×Glen Weyl×Plurality×デジタル公共財×なめらかな社会とその敵→

- →なめら会議3×首藤_一幸×web3×なめら会議×なめらかな社会とその敵×ブロックチェーントリレンマ×miyabi×シンボル創発×濱田_太陽×Funding the Commons×アルゴクラシー×tkgshn×plurality_tokyo×鈴木健×なめ敵会のきっかけ×tkgshnの鈴木健批判と和解×pluralityとなめ敵には家族的類似性を感じる×なめ敵会×実装なき思想はもういらない×アーリーアダプター集団×盲点に気づく×cbdc×フィアット×社会資本での拡大再生産×ゲートのない有益な場は荒らされる×良いものを移動させる×場を富ませる人×手を動かさない消費者→

- →スマートニュース×なめらかな社会とその敵×なめ敵×なめ敵会×picsy×なめら会議×異世界転生としての別コミュニティ突入×小口化×radical_markets×partial_common_ownership×salsa×gradualとpco×ステップな市場×組織の境界×top_trading_cycleアルゴリズム×dedeal×toori_mo×ルソー×人間不平等起源論×暴力が正義を作る×エコン×観察者の存在が互恵性の維持に重用×コミュニティによる生産性向上のすすめ×正義のゲーム理論的基礎×分散型エスクロー×ekyc×non-custodial×sowawa×reality.eth×foteison×達成できたら解散×老害×式年遷宮×逃げ続けるsns×unipos×nam生成×propagational_proxy_voting×decidim×polis×合意形成×citydao×誤った二項対立×aml×自転車置場の議論×エントロピー増大の法則×均衡は不況×plural_qf×ネットワーク外部性×colors.js事件×ethereum×quadratic_funding×Quadratic Voting×gitcoin×plural_funding×soulbound_token×quadratic_votingはなぜ平方根を取るのか×一人一票×なめらかに共有するバーチャルな時空間×未来の自分に作業配信×メッセージ(sf)×オズマ問題×シルバー民主主義×主観主義×分割統治法×truthcoin×マージマイニング×マイクロスコープ×繋がっても距離は0ではない×ウェブサービスの提供拒否の権利×desci×松尾研×企業研究者×コールド・スプリング・ハーバー研究所×理化学研究所×財閥解体×ケンブリッジ市×市民参加型予算編組×ステーキング×全体主義×直接民主主義×splitdao×知識集権×柄谷_行人×世界史の構造×カリスマ的存在×vitalik×ナカモトサトシ×opportunities_and_risks_of_llms_for_scalable_deliberation_with_polis→

- →open_science_framework×再現性の危機×arnold_ventures×メタサイエンス×center_for_open_science×特許権×期限付き独占権×enforcement×デファクトスタンダード×pocとpmfは違う×データ共有基盤×公共的情報インフラ×インフラ×インフラの予算でやる×予備自衛官×コスモローカル×Funding the Commons×earth_commons×pagoda_thailand_builder_residency×パゴダ×co-creative×コロプラ×御代田×開発合宿×データ活用基盤×federated_learning×秘密計算×protocol_labs×ニューロテック×gitcoin×quadratic_funding×optimism×token_house×dao_treasury×インパクト評価×ebpm×トニー・ブレア×intervention×介入×評価システムも評価される×ビジョナリーにcooが必要×aoiのtttcページにaudrey_tangのコメントがある×ワイガヤ×出しつくした感×焼きなまし法×認知的体力が無限大×熱意のある人はリソース×pagoda×4seas×フォーシーズ×コミュニティマネージャ×信頼の醸成×Democratic Inputs to AI×プロセス評価×sib×事業仕分け×競争性×ウェルビーイングインデックス×ウェルビーイング×well-being×歯ブラシ問題×相互運用性×interoperability×幸福の定義×人々の幸福の定義は人間が行う必要性がある×サイボウズと語ろうPlurality 多元性の実践と期待×aiによる統治×人間の意思決定×地域幸福度指標×デジタル庁×デジタル田園都市国家構想×移動式投票×曲線下面積×集団的意思決定×マッチング×レコメンド×複雑なものを複雑なまま理解する×2022年参院選のpolis的可視化×blu3mo×news_from_all_sides×つながり×昭和的価値観ai×polymarket×アイデアクラウド×hft→

- →集中する時間と即レス×人は道が途切れたときに迷子になる×Funding the Commons Tokyo 2024×日記2024-09-12×日記2024-09-14×日記2024-06-05×日記2023-09-13→

- →安野_貴博×青野_慶久×距離感×誰も取り残されない社会×サイボウズ式×デジタル化×テクノロジーと人間の歩み寄り×オープンな場で議論×より良い意思決定×デジタル民主主義×マニフェストをアップデートする期間×不幸にさせない×自立心×人間に歩み寄るテクノロジー×歩み寄る→

- →llm_meetup_tokyo_2×plurality_tokyo×真鶴2023-05-13×Plurality×Audrey Tang×ブロードリスニング×熟議×polis×stanford_online_deliberation_platform×モデレーションの自動化×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer→

- →デジタル民主主義×知的生産性の向上×個人の知的生産性の向上×エンジニアの知的生産術×人間集団の知的生産性の向上×集団的意思決定×集団的な知的生産性×個人の意思決定の質を向上させる技術×知的生産の支援×個人の意思決定×意思決定の質×文明の進歩→

- →FtCTokyo Day1×Funding the Commons Tokyo 2024×ゼロエミッション×水素エネルギー×govtech_tokyo×sushi_tech_tokyo×小池_百合子×ftctokyo→

- →利己主義×エゴイズム×アイン・ランド×コーディネーション×自分の利益を目的とした行為は悪である×奴隷道徳×力のある者が利益を得る×逆張りの価値観×自己中×美徳×利己的×利他主義×誤った二者択一×客観主義×啓蒙思想×アメリカ建国×国が諸君に何をしてくれるかを問うな。諸君が国に対して何をできるかを問え×二月革命×十月革命×ウラジーミル・レーニン×ボリシェヴィキ×クリミア×夜警国家×真善美×プラグマティズム×利他ではなく長期投資×リバタリアニズム×アダム・スミス×原子論的×個人主義×マルクス主義×カール・マルクス×フリードリヒ・エンゲルス×市場経済モデル×社会的協力×共同体×円キャリートレード→

- →エフェクチュエーション×知的生産性の向上×デジタル民主主義×デジタル民主主義のツールが個人の知的生産性を高める×ブロードリスニングは認知能力の増強×参加型×組織文化×多様な意見の統合×小規模コミュニティでの適用×異なる環境での適用×個人化可能な知識グラフ×小規模コミュニティでのデジタル民主主義ツール適用×知識統合プロセスの並行性×aiシステムの「掘り下げる力」の向上→

- →サイボウズラボユース夏合宿2024×open_space_technology×エストニア×台湾×チベット×山古志村×21世紀のイデオロギー×自由×効率×アルゴリズムによる最適化×aiによる統治×自由→力と格差×ossと小さな政府×熟議×polis×talk_to_the_city×ai_objectives_institute×stanford_online_deliberation_platform×ブロードリスニングとaiあんの×デジタル公共資本基金→

- →市場による分業×公平な価値の分配×oss×aws/elastic問題×colors.js事件×全体が部分の単なる和×ネットワーク効果/ネットワーク財/Supermodularity/Supermodular Goods×サイボウズラボユース夏合宿2024→

- →vitalik、なめらかな社会を語る×Plurality philosophy in an incredibly oversized nutshell×Plurality×鈴木_健×なめらかな社会とその敵×誤った二分法×組織境界の曖昧化→

- →vitalik_buterin×Plurality philosophy in an incredibly oversized nutshell×glenのメガポリティクス×デジタル民主主義×バイブとしてのplurality×単一のモデルをその自然な適用性を超えて引き伸ばそうとしない×多元性にインスパイアされたメカニズム設計×個人間の接続を第一級の対象として扱う×audreyの台湾での実務経験×高帯域幅×第三セクター×市民社会→

- →できる×やるべき×やりたい×will/can/must×大人の発達障害について考える×選択肢が多すぎる×デモチベーション×内発的動機×モチベーション×モチベーション創造メソッド×多様性×知識の分布図×学びあえる幅とオーバーラップの関係→

- →なめら会議×semantic_knowledge_base×napier_protocol×pixelaw×algocracy×ブロックチェーントリレンマ×敵と味方をなめらかにする×なめらかな社会とその敵×見慣れないものをちゃんと見ずに攻撃する×技術は人々の相互作用の方法を変えるので民主主義もそれに合わせて変わる必要がある×picsy×qv×自由エネルギー最小化×記号創発×谷口忠大×作られるシェマの量と身体能力の関係×ノートクローゼット×memex×複数の視点に支えられた判断×概念の類似度は距離ではない×hnsw×curveファイナンス×金利スワップ×crvトークンが分配の意思決定の投票権になる×crvトークン×バブル×curve_war×オーストリア学派×触ってみることでしか得られない知識×yield_tokenization×キャズム×ポンジ×axie×stepn×dark_forest×opcraft×zksnarks×結城_東輝×正当性×正統性×justness×legitimacy×一階の公共性×二階の公共性×納得感×翻訳困難×Words as Public Goods×聞く人がボトルネック×ブロードリスニング×ai独裁制×アルゴクラシー×aiへの服従を公約とする人間×ハイエク×経済計算論争×ebgm×後継者をaiにする×不老不死×独裁者のai化×ニューロマーケティング×クオリア構造学×正統性が最も希少な資源×パフォーマンスによる正統性×正統性が最も重要で希少なリソース×贖宥状×技術者が贖宥状を売って儲ける×ホモルーデンス×セルフィッシュマイニング×ダブルスペンディング×チャリティーとフィランソロピーの区別×林_篤志×山古志村×水道哲学×視座×エミュレータ×得度×チベット×エストニア×台湾×dex×cbdc×最適輸送×両界曼荼羅×なめ敵会→

- →サイボウズと語ろうPlurality 多元性の実践と期待×meetup_with_audrey_&_glen×funding_the_commons_tokyo×eri_kawai×Plurality in Japan(日本語)×ftctokyo×ftctokyo!×funding_the_commons_西尾のスケジュールdone×cui_jia_wei×Plurality in Japan×Audrey+Glen+Halsk@Cybozu×wired_university_×_miraikan×サロン×japan_choice×glen+japanchoice→

- →Plurality×ftctokyo×ひまわり学生運動×オードリータン×2次の投票×Quadratic Voting×安野たかひろ×サムアルトマン×グレン・ワイル×wbs×Glen Weyl×デジタル民主主義→

- →サイボウズ×Plurality×funding_the_commons_tokyo×公共財としてのサイエンス×デジタル公共財×デジタル民主主義×オードリー・タン×グレン・ワイル×ブロードリスニング×多様な個性を重視する×異なる視点を持つ人々の協力×対話と議論×協力のための技術×シビックテック×code_for_japan×知的生産性×安野たかひろ×aiと人間の協調×統治形態×talk_to_the_city×aiによる統治×人間の意思決定×政治家は猫になる×22世紀の民主主義×21世紀のイデオロギー×Broad listening in practice×dig_dao×デジタル庁×web3.0×digdaoマッチングドネーション×quadratic_funding×代表制民主主義×市民参加×意思決定プロセス×納得感×社会的合意形成メカニズム×激動の2024年5月下旬×Audrey+Glen+Halsk@Cybozu×x_spaceの音声をダウンロードする→

- →集団主義×a_truly_global,_non-weird_examination_of_collectivism:_the_global_collectivism_index_(gci)×不確実性回避×長期思考×多様性×ジェンダーギャップ×ストレスを感じやすい×cultures_and_organizations_-_software_of_the_mind×多文化世界×hofstede×日本は個人主義的×「集団主義」という錯覚→

- →なめらかな一般意志は可能か×なめらかな社会とその敵×一般意志2.0×desci_tokyo×Plurality×柄谷行人×なめら会議×公共財×社会的共通資本×オープンサイエンス×メタサイエンス×みんなも歴史をつくろう→

- →Plurality in Japan×plurality質疑@ftctokyo×攻撃性のある人の社会的権利が失なわれる社会×傘の下から出ていく×numer.ai×divisible_voting_scheme×分断の解消×日記2024-07-28×日記2024-07-30×日記2024-04-20×日記2023-07-29→

- →Plurality in Japan(日本語)×Pluralityとサイボウズ(2023)×Plurality in Japan×思考の結節点2024-07-20×文章が作られるプロセス×日記2024-07-20→

- →奥村_貴史×code_for_japan×humanitarian_computing_lab×Funding the Commons Tokyo 2024×公共財×プロジェクトを進めるうえでの支出の中心は人件費×財政基盤×humanitarian_computing→

- →ネットワーク効果×network_effect×メトカーフの法則×ネットワーク財×network_goods×supermodularity×超加法性×minimizing_a_submodular_function_on_a_lattice×supermodular_goods×超加法財×steven_weber×アンチライバル×Beyond Public and Private×the_success_of_open_source→

- →公共財としての言葉×plurality_tokyo×Glen in Japan×words_as_public_goods(japanese_video)×words_as_public_goods_english_replay(wip)×言葉は公共財×公共財×difference_between_common_goods_and_public_goods×Building a society brimming with teamwork×チームワークあふれる社会を創る×知的生産性の増強×知的生産性の向上×エンジニアの知的生産術×Plurality: Technology for Collaborative Diversity and Democracy×vannevar_bush×homesteading_the_noosphere×協力学習×collaborative_leaning×why_i_am_a_pluralist×sapir-whorf_hypothesis×現実の解像度×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得×「納得」のニュアンス×agreement×understanding×合意×理解×異言語マッピング×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×日本語話者は世界の中ではマイノリティ×人間増強の四要素→

- →code_for_japan×シビックテック×エコシステム×quadratic_funding×助成金分配×desci_tokyo×デジタル公共財×支援プラットフォーム×funding_the_commons_tokyo×desciが「公共性」を志向する理由×Funding the Commons→

- →日記2024-07-11×なめらかな社会×微分可能社会×なめらかな社会とその敵×微分可能×end-to-end×ステップ関数×シグモイド×環世界×kolmogorov-arnold_networks×滑らかな関数×kan→

- →polis2024年夏×デジタル民主主義×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×talk_to_the_city×オープンデータ×polis準備:選挙ポスター×polis準備:_新しい民主主義×2024年夏polis祭り:インスタンスの準備×polis準備:自治体dxの情報システム共通化×polis準備:0歳投票権×polis準備:神宮外苑再開発→

- →どうせ失敗する×きっと成功する×成功×成功するのか失敗するのか×誤った二分法×確率的事象×確率的変化の確率上昇×安野たかひろ×note×東_浩紀×東京都知事選×堀江貴文×デジタル民主主義×Majority Judgement勉強会×forbes_japan×late_capitalism×マーケティング×期待×自己言及価値×ビッグウェーブ×転がる雪玉×ひろゆき×日記2024-07-02×日記2024-07-04×日記2024-03-25×日記2023-07-03→

- →実践共同体×作る人×社会を実装する人×実装×私たちは政治システムをコーディングすることができます×実装なき思想はもういらない×シグナル×社会の再構築×シグナリング×応援する人をまとめる×既存の枠組み×インナーサークル×二重組織×取りこぼさない×なるべく取りこぼさない×デジタル民主主義×都知事選ハッカソン×「なぜ誰もやらない」と言うな、あなたもその一人だ×安野たかひろ×ブロードリスニング×Plurality×熟議民主主義×polis×tokyoai×安野たかひろを都知事に×5000万円の選挙資金×日記2024-06-27×日記2024-06-29×日記2024-03-20×日記2023-06-28→

- →0か100か×物事を全か無かでしか捉えられない人×100%でないから価値がない×1bitの思考×試行錯誤は見えにくい×いいアイデアは複数の問題を一気に解決する×耳赤の一手×段階的な目標設定×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×転がる雪玉×社会資本が王である世界×アーリーアダプター集団×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×他人が理解する前にポジションを取れ×自分の課題ではない×ひろゆき×舛添_要一×歴史の転換点×実験の民主主義×ファンダム化×宇野_重規×デジタル×ファンダム×結社×安野たかひろ×22世紀の民主主義×政治家はネコになる×デジタル民主主義×polis準備:_新しい民主主義×ドトール石丸×日記2024-06-25×日記2024-06-27×日記2024-03-18×日記2023-06-26→

- →都知事選ハッカソン×都庁くん×デジタル民主主義×Plurality×social_hack_day_#62×世代を貫通するインテリゲンチア×ポピュリズム×能力主義の横暴×安野たかひろ×オンライン住民票請求サービスjumin×鈴木_健×なめらかな社会とその敵×ftctokyo2024×tokyoai×ランチェスター戦略×評論家しぐさ×評論家×日記2024-06-21×日記2024-06-23×日記2024-03-14×日記2023-06-22→

- →tokyoai×高橋_直大×talk_to_the_city×安野たかひろ×東_浩紀×馬田_隆明×関_喜史×選挙活動dx×歴史の転換点×ひまわり学生運動×アラブの春×Audrey Tang×大前提として劣化する×テクノロジーと民主主義の対立×良質な情報を持っていると予言の成功率が高まる×他人が価値を見出す前にポジションを取れ×デジタル民主主義×オモイカネ勉強会×日記2024-06-23×日記2024-06-25×日記2024-03-16×日記2023-06-24→

- →tokyoai×polis×デジタル民主主義×安野たかひろ×パナーキー×ノウアスフィアの開墾×宮坂_学×都庁dxアワード×行政dx×dx×7つの習慣×嫌われる勇気×エフェクチュエーション×政治腐敗×腐敗×政治の腐敗×人間の攻撃性×人を処罰すると報酬系が働く×40hz刺激×日記2024-06-24×日記2024-06-26×日記2024-03-17×日記2023-06-25→

- →サイボウズラボ勉強会×plurality_tokyo×Plurality×ブロードリスニング×polis×PluralityとPolis勉強会×Polis勉強会×plurality_seoul×Audrey Tang×gisele_chou×talk_to_the_city×ai_objectives_institute×deger_turan×aiと著作権に関するパブリックコメント×安野たかひろ氏が東京都知事選に出馬へ×マイナンバーカード×直接投票×オープンソース×デジタル公共財×人間増強×知的生産性の向上×都知事選でtalk_to_the_cityをする×tokyoai×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×手書きの図×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×polis体験レポート:同性婚を合法化すべきか×台湾の同性婚は親族にならない×vtaiwan×オープンガバメント×デジタル民主主義×透明性×参加型民主主義×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×モデレーション×polisのモデレーション×aoiのtttcページにaudrey_tangのコメントがある×集団的議論×集団的意思決定×peter_eckersley×electronic_frontier_foundation×let's_encrypt×certbot×privacy_badger×brittney_gallagher×talk_to_the_cityでplurality本の内容を可視化×bertopic×bertopic:_neural_topic_modeling_with_a_class-based_tf-idf×umap×hdbscan×mashbean×初探_polis_2.0:邁向關鍵評論網絡×熟議×レジリエンス×双方向的マスコミュニケーション×国民ラジオ×一方向的マスコミュニケーション×聞く姿勢×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×雪玉×polis_2.0×発想法×川喜田二郎×kj法×凝集型階層的クラスタリング×u理論→

- →tokyoai×安野たかひろ×ネット選挙活動×デジタル民主主義×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×無所属候補×code_for_japan×日記2024-06-10×日記2024-06-12×日記2024-03-03×日記2023-06-11→

- →西尾泰和×サイボウズ・ラボ×一般社団法人未踏×未踏ジュニア×エンジニアの知的生産術×ロングセラー×社会的証明×時の試練×陳腐化×chatgpt×学びのサイクル×予測モデル×学びの機会×創造性×意欲×熱意は希少なリソース×知識を構造化×応用する能力×情報の氾濫×情報を取捨選択する能力×自分なりの考え×価値あるアイデア×学ぶべき対象を見極める能力×ai時代を生き抜く×機械の力を活用×人間としての創造性を発揮する×社会的トリガー×連想のストック×知識のネットワーク×scrapboxは忘れたことを思い出させてくれる×有用な概念の当たり判定を拡大する×過去の自分×kozaneba×電子的kj法のメリット×kj法勉強会@ロフトワーク×似たものと比べることで理解が進む×自分のscrapboxをchatgptにつないだ×retrieval-augmented_generation×差別化×コモディティ化×パーソナライズ×nishio_hirokazu's_assistant×lenchi_前書き×lenchi_前書き生成過程×エンジニアの知的生産術_著者公式ページ×自己紹介×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×ブロードリスニング×Audrey Tang×Glen Weyl×⿻數位_plurality×理解を組み立てる×共同化×デジタル公共財→

- →比較静学×戦略的補完性×ベルトラン×クールノー競争×超モジュラー最適化×ネットワーク財×Beyond Public and Private×ネットワーク効果×超モジュラー財×戦略的代替性×fat_protocol×クリプトエコノミクス×統治技術×ネットワーク外部性×パーミッションレス×徴税能力×競争的排除性×混雑するものに課税をする×partial_common_ownership×反競合性×gitcoin_grants×retroactive_public_goods_funding×hypercerts×win-win-winの関係×山古志dao×公共財の資金調達×degov×規模の経済×供給側の規模の経済×需要側の規模の経済×自然独占×winner-take-all→

- →supermodularity×超モジュール性×超モジュラー×Beyond Public and Private×公共財×排除可能×規模の経済×民間財×排除可能性×競合性×反競合的×anti-rival×カーボンマーケット→

- →サイボウズラボ勉強会×⿻數位_plurality×PluralityとPolis勉強会×Quadratic VotingとPlural Management勉強会×⿻plurality_assistant×claude_3_opus×fractalreader×gpt-4×ひまわり学生運動×2021年アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件×ドナルド・トランプ×g0v×フォーク×ハイコンテクスト×ハイコンテキスト×ブロードバンド×ターン制コミュニケーション×非言語的×インタラクション×受注生産×erc-20×network_state×資本統制×ゲーミフィケーション×エデュテイメント×トークンエコノミー×dework×verifiable_credentials×ジョン・デューイ×the_public_and_its_problems×アメリカで内戦が起こると考える人が多数派×生きた文書×死んだテキストを置く倉庫にしない×プルリクエスト×「なぜ誰もやらない」と言うな、あなたもその一人だ×マッチングファンド×20%ルール×サイボウズ・ラボ→

- →知識創造企業×多様性×cybernetics×組織構造×w._ross_ashby×an_introduction_to_cybernetics×サイバネティクス×pluralityと最小有効多様性→

- →なめら会議4×Audrey Tang×Glen Weyl×ossとしての本×なめら会議×ひまわり学生運動×g0v×ライブ配信×リバース・メンター×Quadratic Voting×投票メカニズム×quadratic_funding×資金分配メカニズム×vitalik_buterin×radical_markets×radicalxchange×柄谷_行人×交換様式論×plural_management×組織統治メカニズム×交換様式論の雑な説明×世界史の構造×遊動論×dの研究×力と交換様式×共同寄託×互酬的贈与×交換様式aの高次での回復×交換様式×互恵性×協力×互酬的贈与に基づく小規模コミュニティー×契約に基づく大規模な資本主義社会×新しい社会システム×plural_management_protocol×自分ごと×リーダーがボトルネックになる×共有地の悲劇×組織運営の「なめらか」化×ステップ関数×なめらかな権限移譲×一人一票×一ドル一票×組織論→

- →政治哲学×パナーキー×民主主義×競争性×二大政党×無意味な選挙×シルバー民主主義×リモートワーク×自治体×バーチャル化×デジタル化×移動のコスト×移動式投票×ド・ピュイド×政府間競争×機能的重複競合管轄権×マルチ・ガバメント×アナーキー・国家・ユートピア×メタ・ユートピア×なめら会議4×rickshinmi×汎統治主義×自由競争×レッセフェール×政府の不介入×競争原理×革命×暴力的な政変×個人の自由×多様性×政府のサービス向上×政府の効率化×社会制度をフォークする→

- →マルクス×福祉国家×welfare_state×市場経済×社会福祉サービス×資本主義×スカンディナビア諸国×ネオリベラリズム×neoliberalism×市場の自由化×民営化×規制緩和×ポストモダンの社会構造×イデオロギー×統一的な社会構造×多様性×差異×脱中心化×文化×アイデンティティ×消費の形態→

- →Quadratic Voting×plural_management_protocol×サイボウズラボ勉強会×Plural Management勉強会×plural_management×quadratic_voting:_how_mechanism_design_can_radicalize_democracy×quadratic_funding×liberal_radicalism:_a_flexible_design_for_philanthropic_matching_funds×メカニズムデザイン×メカニズムデザイン勉強会×Majority Judgement勉強会×一人一票が不自然×坂井_豊貴×ラディカル・マーケット×eric_a._posner×E. Glen Weyl×謙虚さ×個人主義×リッカート調査×民主主義×quadratic_votingはなぜ平方根を取るのか×nash_equilbria_for_quadratic_voting×ベイジアンナッシュ均衡×一人一票×多数派の専制×アレクシ・ド・トクヴィル×彼らが最初共産主義者を攻撃したとき×マルテイン・ニーメラー×心を動かす×液体民主主義×democracy_earth×radicalxchange×join×過度の一般化×preference_voting×ranked_voting×選好順序×継続価値×発言権クレジット×QVは投票しないことに意味のあるメカニズム×vitalik×gitcoin×gov4git×pluralitybook×共有地の悲劇×慈悲深い独裁者×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×トークンエコノミー→

- →ウィリアム・ジェームズ×プラグマティズム×タフマインド×テンダーマインド×現実世界での有用性×真理×現実と上手く折り合う×実在論×自由意志×世界の統一性と多元性の問題×経験的な結びつき×プラグマティズムと常識×検証可能で有用なアイデア×人間中心主義×人間の経験と価値が世界の在り方を規定している×多元論的で道徳的な有神論×経験と実践×有用性×問題解決型の思考法×絶対的な真理×統一性×多元的な世界観×グローバル化×多様性×民主主義社会×個人の尊重×多様な価値観の共存×ドグマに囚われない×急速に変化する現代社会×知的な態度×経験的な意味での有神論的立場×タフマインドとテンダーマインド→

- →2019-01-24×立川_智也×コミュニケーション×100人100通りの働き方×チームワークあふれる社会を創る×言語化構造化伝える×集まるの見ると嬉しい×理系で論理的×プロセスよりパッケージのほうが価値が高い×人の集団を均質と仮定×既製品×パトロン×デュシャンの泉×良いの定義が違う×汎用性×世の中の大部分の人は自分のニーズが満たされるかどうかにしか関心ない×情報の非対称性×シグナリング×運が良い×学習性無力感×悲観的な勘違い×無根拠の全能感はロケット打ち上げのエンジン×エミュレータ×使える道具×融合人格×大人の発達障害について考える×エンジニアの知的生産術→

- →立川_智也×心の問題を掘り下げるのは有害×problem-remedy-outcomeモデル×なぜと聞くと作文される×システムに対するなぜと心に対するなぜは違う×質問を試験と捉える人×議論を戦争と捉える人×真面目さと面白さ×すべての人から学ぶことができる×思考の結節点2019-02-26×思考の結節点×claude_3_opusにまとめさせる×好きは自分と近いところにある×面白い人×自身の人生を改善してくれる可能性の高さ×久池井_淳×心理療法×言い淀み×教科書の役割×学びのプロセス×具体的経験と抽象的概念を行き来しながら学んでいく×多様性×教養の多様性×価値観の多様性→

- →サイボウズラボ勉強会×耐戦略性×アホはいいけど、ウソはだめ×majority_judgement×メカニズムデザイン勉強会×票割れ×是認投票×approval_voting×生身の人間×ボルダルール×平均値が外れ値の影響を受ける現象×アローの不可能性定理×ギバート=サタスウェイト定理×多数決を疑う×坂井_豊貴×メカニズムデザイン(書籍)×メカニズムデザインで勝つ×ウソとは何か×コンドルセ×アマルティア・セン→

- →Glen Weyl×革新者を尊敬する悪い方法は、彼らを神のように扱うこと×ジェファーソン記念館×憲法は20年ごとに書き直す必要がある×老子×石に刻むべきではありません×臨機応変×君子は豹変する×伝統とは火を守ることであり、灰を崇拝することではない→

- →自己肯定感×バザールとクラブ×バザール×多様性×交換の場×社会的な相互作用×共感×所属感×個人のアイデンティティ×絆×共有価値×外部のグループとの差異×共同体と個人のアイデンティティ×社会的相互作用と個人の自己認識×開かれた社交の場×親密なコミュニティ×緊密な関係×社会的サポート×閉じた親密なコミュニティ×バザールとクラブとコラボレーションのスペクトラム→

- →偶然性・アイロニー・連帯×ローティ×バザールとクラブ×建前で喋らないといけない場×本音で喋れる場×100分de名著_ローティ『偶然性・アイロニー・連帯』×本音-建前とクラブ-バザール×公的な社会正義×私的な利害関心×誤った二者択一×公私は統合する必要がない×公私は統合すべきではない×二つの相反するものの併存を認める×清濁合わせ呑む×エスノセントリズム×自文化中心主義×個人の自由を重んじる民主主義×リベラル・デモクラシー×西洋文化×多様性×相対主義×多様性の専門家としての人類学者×エスノセントリズム擁護者×レヴィ=ストロース×唾棄すべきもの×普遍主義的価値観×自由×平等×基本的人権×ローカルな地域における偶然性の産物×文化的帝国主義者×諸価値の狭間で思考停止×語が流通するコミュニティを袋小路に追いやる×蔑称×加速主義者×エスノセントリズムはむしろよいもの×他の価値観に対する免疫×防御性×悪い均衡×均衡は不況×エスノセントリズム忌避×多様性を維持するための免疫力×e/a×e/acc×d/acc×vitalik_buterin×ポストモダン・ブルジョワ・リベラリスト×リベラル民主主義×懐古的なエスノセントリズム×反-反エスノセントリズム→

- →job-type_employment_vs._membership-type_employment×ジョブ型雇用×メンバーシップ型雇用×解雇規制×労働法×解雇×長期雇用×機敏さ×アジリティ×配置転換×多様性×内部流動性×流動性×能力開発→

- →デジタル民主主義×一人一票の民主主義×紙と箱の投票システム×多数決×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×自転車置場の議論×aiによる政府の代替の3通りの形×moore's_law_for_everything×american_equity×ピケティ×openaiによる独占が発生するか→

- →Quadratic Voting×Glen Weyl×ハンナ・アーレント×政治からの自由は最も偉大な自由の一つ×民主主義×多様性×一人一票×興味のないテーマへの投票を強制されない自由×「投票しないことは良くないことだ」は根拠のない思い込み×紙と箱の投票×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×興味があろうがなかろうが一人一票×ラディカル・マーケット×投票権を貯める×qvではボイスクレジットの継続価値を仮定している×QVは妥協の問題を解決する→

- →ハンナ・アーレント×政治からの自由は最も偉大な自由の一つ×Quadratic Voting×QVは投票しないことに意味のあるメカニズム×公共×公共のスケール×新しい民主主義×デジタル民主主義×興味のないテーマへの投票を強制されない自由×小規模コミュニティにおける政治参加→

- →スケールしないことをやる×civictech×colors.js×デュアルライセンス×コンプライアンス×スーツはスキャム×開発可能な探索空間に対して試行回数が足りていない×長い目で見れば時の試練×長期的にはみんな死んでる×異常の構造×美作市×cryptoninja×エルサルバドルとビットコイン×固い組織×変わらなきゃ×出島×現代美術×ハイコンテキスト大喜利×ハイコンテキスト×大喜利×空気を読んで空気を壊す×空気を読む×村上隆×スーパーフラット×新しい文脈を生み出す×文脈×less_wrong×アライメント×報酬×doomalism×コンセプチュアルアライメント×知的な2ちゃんねる×バズワード×陰謀論者×エリートパニック×はしか×the_network_state:_how_to_start_a_new_country×balaji_srinivasan×ニック・ランドと新反動主義×金沢21世紀美術館×ロスコ・ルーム×plural_qf×joel_miller×Glen Weyl×beyond_collusion_resistance:_leveraging_social_information_for_plural_funding_and_voting×quadratic_funding×shinya_mori×dig_dao×mariroom×蒸し返すことで非線形に成長する→

- →あなたが正しいとしても、私が間違っているわけではない×会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。×会社さんはいない×好き好んで支配されることを選択している×交換様式b×服従する者が積極的に服従する×シンギュラリティ×プルーラリティ×コインの裏表×ai独裁制×デジタル民主主義→

- →民主化×民主主義×ウィンストン・チャーチル×ジョン・スチュアート・ミル×多数決の専制×アレクシス・ド・トクビル×平等の専制×アレクシ・ド・トクヴィル×j._s._mill×チャーチル×デジタル民主主義×緩やかに変化することを拒めば激しい変化に襲われる×シルバー民主主義×生まれた後の命と生まれる前の命のバランス×Quadratic Voting→

- →出る杭は打たれる×若者はひとりでなら早く走れる。年寄りがいると遅くなるが、遠くに行ける×rudyard_kipling×ゲヘナ×一人で旅する者が最も速く旅する×共創の前にまず独創×最初に動く人は一人でも動く人×ファーストペンギン×津波てんでんこ×どういう条件が満たされた時に「みんなで行けば遠くに行ける」のかを数学的に考察×多様性×チームワーク×遠くへ行きたければみんなで行け→

- →Words as Public Goods×Building a society brimming with teamwork×エンジニアの知的生産術×未踏ジュニア×Plurality: Technology for Collaborative Diversity and Democracy×homesteading_the_noosphere×言葉は公共財×人間増強の四要素×言語的plurality×cooperate_across_diversity×why_i_am_a_pluralist×sapir-whorf_hypothesis×現実の解像度×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得×「納得」のニュアンス×agreement×understanding×合意×理解×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×開門造車、你行你来→

- →属人性の排除には二種類ある×dependency_to_a_specific_person×with_no_standardization×key_person_risk×bus_factor×dependent_on_individual×属人性の排除×ガラパゴス概念×トラックナンバー×job_security×属人性の敵視×個人を歯車に×自分に無限に仕事が降ってくる×忙しい×待たせる×客を待たせてはいけない×終身雇用×心理的安全性×okr×transactive_memory×属人性×主体性×subjectivity×違和感×異文化→

- →機械翻訳は誤訳する、gptは誤訳だけでなくハルシネーションする×ai独裁制×独裁制×デジタル民主主義×日記2023-12-17×日記2023-12-19×日記2023-09-09×日記2022-12-18→

- →オモイカネプロジェクト×オモイカネ勉強会×自分のScrapboxをChatGPTにつないだ話勉強会×omoikane_embed×aiと人間の知的な共同作業×aiによる赤リンクの延伸×生のChatGPTとomniのユースケースが違う×非公開omniを使ってみての感想×ベクトル検索は切り出しの機会になる×ベクトル検索は認知の解像度を高める道具として機能する×azure_cognitive_search:_outperforming_vector_search_with_hybrid_retrieval_and_ranking_capabilities×検索を組み合わせる×dpr×bm25×ベクトル検索×dense_passage_retriever×fusion_in_decoder×azure_cognitive_search×hnsw×リランク×hierarchical_navigable_small_world×西尾のベクトル検索×経験的に明らか×ベクトル検索が有用だった事例×社会保障費と科学技術関係経費の比較×名詞形×実現不可能なアイデアが独創的に見える×instruction_tuning×helpfeel×omoikane_vector_search×ベクトルインデックス×github_action×qdrant×omni×aiが毎日研究ノートを書く×aiとの共同化×人間がトリガーを引かなくても良い×pioneer_mode×ページをフォークしたい×マルチヘッド×ページメモリ×マルチヘッドの思考×話題のピン留め効果×aiノートの更新間隔について×recurrent_notesとiterative_commenterの違い×赤リンク×長いタイトルを刻むページ×当たり判定拡大×🌀交換様式d×情報交換は交換×知識交換の交換様式はaなのか×贈与の対象としての公共×説明のある検索×ベクトル検索とragの肌感の違い×「どの部分がaiでどの部分が人間か?」という問い×ai生成ページのタイトルに🤖を入れるのをやめた理由×aiページの底に埋もれてる×rag×概念は思考の経済性を高める道具×氷山モデル×公共の言葉と私的な言葉×エンジニアの知的生産術×(6.2.5.5)_公共の言葉と私的な言葉×seciモデル×交換様式論×共有の場×新しい交換様式×rlhf×非公開omni×横断ベクトル検索実験メモ2023-09-20×公開omniと非公開omniの感覚の違い×自分由来×scrapboxでの知識醸造をllmに教える×弁証法的発展×切り分けられていない連なりの一部にヒットすることで切り出しの機会になる×時間軸で並んだ記述からトピック指向で切り出される×適切な切り出し方は、ニーズが明らかになった後に決まる×切り出し×常緑のノートはアトミックであるべき×単一責任原則×死んだテキストを置く倉庫ではない×今考えていることを少しずつ違う方向から観察する×似ている→違いは?×認知の解像度×似ている×違い×言語化×物事をより詳細に観察×小さな収束ムーブとそこからの発散×アイデアの干渉効果×発想法×対立は近い関係×scrapboxに住んでるエージェント×scrapboxとaiに関する思考の結節点2023/8/16×上書きモード×aiの支援で新しい結合ができた事例×質問は言語化を促すが質問にも種類がある×enchiへの導入×aiの役割の明確化が大事×中学生の職場体験でsfプロトタイピングをやってもらった事例×流動的プロセスとしてのページ×思索と開発のトレードオフ×苦痛×このプロジェクトにおけるaiの役割は何か×複数の個性のaiがある?×aiノートのページごとに目的を明示したらいいのでは×苦痛の原因×異なるコンテンツの間のつながり発見×自分の日記に他人のaiを召喚×aiが無限に思考を発展させてくるので休めない×他のプロジェクトのurlを読めるという気づき×たまに浮かび上がるページ×「マルチヘッドの思考」と「エンジニアの知的生産術」×まとめを上に書く×___below_is_less_interesting___を__below_is_ai_generated__にした×🌀マルチヘッドの思考×🌀ai出島×iterative_commenter×aiシャーマン×松尾研のllm講座×aiによる異なる視点の提供の実例×歌詞をaiに解釈させる実験×不明瞭で長期的なタスクをaiにねりねりさせる×pdfからscrapboxへ×ビジネスはシーズとニーズのマッチング×メタ考察:ビジネスはシーズとニーズのマッチング×市場ニーズと個人ニーズ×深層の価値探求:_連携と成長×aiにページを発展させさせる×長い寝起き神託の考察×最近のモーニングルーティン2023-09-15×人生に関する歌詞を集めて気に入ったフレーズをピックアップする×llmに似ているものの違いを言語化させる×(仮)まだ名前のない操作×scrapboxを活用した思考とコミュニケーションの再構築×「人間」の概念が曖昧→

- →eric_s._raymond×ノウアスフィアの開墾×柄谷_行人×交換様式論×社会的地位獲得手段×上意下達方式×command_hierarchy×中央権力×軍事力×恐喝力×交換様式b×交換経済×交換×自発的な協力×非中心的×コントロール×交換様式c×贈与の文化×贈与文化は、希少性ではなく過剰への適応×富とは、いくら持っているかではなく、いくら与えることができるかである×larry_wall×交換様式a×解像度が低い×有体物×デジタル財×複製コスト×新しい交換様式→

- →21世紀のイデオロギー×三人会議メソッド×magiシステム×生成aiを生成に使う×民主的なプロセス×公共の利益×エリート主義的×自由市場×独占×民主的な監視×過度な民主主義×短期的な利益追求×長期的な技術革新×公的投資×基礎研究×教育×起業家精神×自由市場の効率性→

- →vitalik_buterin×soulbound×譲渡不能×Glen Weyl×puja_ohlhaver×decentralized_society:_finding_web3's_soul×soulbound_token×sbt×soulbound_tokens_(sbts)_study_report part_1:_building_and_embracing_a_new_social_identity_layer?→

- →つながりの名称で概念化×目的と手段は立場によって入れ替わる×21世紀のイデオロギー×「共感が大事」に共感できない×プライド回復の怒り×人を傷つけて喜ぶこと以外に興味を持たなくなる×あなどりワクチン×日記2023-10-13×日記2023-10-15×日記2023-07-06×日記2022-10-14→

- →rag×概念は思考の経済性を高める道具×日記2023-09-06×omni×aiが意味不明なことを言うと大部分の人は嫌がる×aiとの共同化×暗黙知×共同化×pdcaサイクル×seciモデル×問題解決の過程での交換の重要性×情報交換は交換×交換様式×known×understandable×高次元空間におけるトゲトゲ×円であるという思い込み×連想接続×交換様式論×新しい交換様式×理解×理解してない時は引用しかできない×aiの支援による気づきの事例×良い悪いをスピーディーにフィードバックできるものはくだらないもの×新しい気づきはいいよどみから生まれる、即答できない質問に答えることが重要である→

- →サイボウズラボ勉強会×自分のScrapboxをChatGPTにつないだ話勉強会×PluralityとPolis勉強会×Plurality×Polis勉強会×オモイカネプロジェクト×worldcoin×sam_altman×world_id×人間性の証明×decentralized_identity×分散型id×ユニバーサル・ベーシック・インカム×american_equity×gdp×moore's_law_for_everything×aiを活用する企業×労働ではなく資本に課税しよう×資産課税×ubi×sybilrank×trust_seeds×ネットワーク効果×paypay×100億円あげちゃうキャンペーン×aiへのアクセスを独占させないためのubi×熟議支援システム×openai×Democratic Inputs to AI×意思決定×少数の人間×公共の利益×多様な視点×民主的プロセス×概念実証×チーム×よりグローバルで、より野心的なプロセスの基礎×polis×世界観共有×sfプロトタイピング×発想する会社×コラボレーション×チームワーク×ドラえもん×付喪神×プロトタイプは思考を活性化する×プロトタイプ×ブレインストーミング×社会的な調和×集団主義×誰でも知っている×常識的概念×マイノリティ×ガラパゴス概念×無意識のバイアス×改善サイクル×アジャイル×イテレーション×徐々に改善×lean_startup×build-measure-learn_loop×minimum_viable_product×コミュニティ中心のai構築×コミュニティai×community-centered_ai×日本文化ai×retrieval-augmented_text_generation×ベクトル検索×g0v×サイボウズ式×reinforcement_learning_from_human_feedback×human_in_the_loop×people_in_the_loop×違和感×協調ゲーム×connecting_the_dots×正統的周辺参加×周辺参加×状況に埋め込まれた学習×実践共同体→

- →民主的プロセス×Democratic Inputs to AI×意思決定×少数の人間×公共の利益×多様な視点×概念実証×チーム×よりグローバルで、より野心的なプロセスの基礎×新たな民主的ツール×デジタル民主主義×aiのための作業→

- →多様性×異質性×ラディカル・マーケット×グレン・ワイル×radicalxchange×radical_markets×E. Glen Weyl×オードリー・タン×Plurality×plurality_tokyo×インクルージョン×包摂×差異をもった存在との共生×移民×なめらかな社会とその敵×複雑な世界を複雑なまま生きる→

- →週記2023-04-01~2023-04-16×2023-04-10_llm_meetup×tkgshn×plurality_tokyo×週記2023-04-17~28×伏せカード×plurality_tokyo_keynote_from_audrey_tang×真鶴2023-05-13×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×llm_meetup_tokyo_2×LLMとPluralityの関係×ec2でpolis×ノーベル賞サミット2023×social_hack_day_#50×オモイカネプロジェクト×参加証明nft発行体験記×参加証明nft取得体験記×コモレビカガミ×llm_meetup_tokyo_#3×openaiの「democratic_inputs_to_ai」に応募した話×plurality_tokyo_salon_2023-07-08×"日本文化ai"の開発:地球規模の熟議のためのplurality×open_space_technology×なめ敵会→

- →Plurality×Plurality: Technology for Collaborative Diversity and Democracy×Audrey Tang×E. Glen Weyl×美、成長、進歩_-_全ては似て非なるものの結合から生じる×ヘンリー・ジョージ×ゲオルク・ジンメル×ジョン・デューイ×ブロードリスニング×deliberation→

- →Plurality×polis×サイボウズラボ勉強会×階層組織×llmがもたらす組織構造の変化×ダンバー数×国民ラジオ×松下幸之助×サイロ化×llm×Audrey Tang×ブロードリスニング×人間の増強×知識社会は上司と部下の社会ではない×階層的な組織よりも水平的な組織の方が容易になる×統治構造×選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×vtaiwan×チームワークあふれる社会を創る×技術は中立×善用×悪用×パノプティコン×監視×社会信用システム×フェイクニュース×画像認識×雨傘運動×シンギュラリティ×broad_listening×decentralized_id×quadratic_funding×retroactive_funding×ソーシャルインパクトボンド×Quadratic Voting×decentralized_identifiers×gitcoin_passport×worldcoin×web3はオワコン×終わったように見えるのは流行の上振れしか見えてないから×共感×異文化理解力×意思決定×合意形成×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×human_augmentation×when_we_hear_“the_singularity_is_near”,_let_us_remember:_the_plurality_is_here×roulette_wheel_selection×t-sne×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×Polis勉強会×都市国家×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×紙と箱による民主主義×デジタル投票×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×シルバー民主主義×一人一票×論点のブレインストーミング→

- →optimize_for_programmer_happiness×convention_over_configuration×the_menu_is_omakase×no_one_paradigm×exalt_beautiful_code×provide_sharp_knives×鋭いナイフ×value_integrated_systems×progress_over_stability×push_up_a_big_tent×大きなテントを張る×多様性×包括性×ruby_on_rails×哲学→

- →面白い人の友人は面白い×バイブス×博士号は分野を問わない×自分の一歩先しか理解できない×多様性×淘汰×変化に寄与する人×変化の邪魔になる人×ほとんどの人は変化に弱い×アーリーアダプター集団の形成×新大陸が発見されても全員は移住しない×埋める×掘り下げる×天才を殺す凡人×利用と探索のトレードオフ×壺に入れて混ぜてしまう→

- →dapps×遅いシステム×紙と箱による民主主義×democracy_needs_to_evolve_into_a_real-time_system×デジタル民主主義×民主主義×領土を必要としない国家→

- →チームワークあふれる社会×share_a_common_vision×理想への共感×be_yourself_and_take_responsibility×自立と議論×be_transparent×公明正大×embrace_individuality×多様な個性を重視×多様な個性×100 people, 100 workstyles×Plurality→

- →polygon×web3×gitcoin×optimism_retropgf×quadratic_voting_and_funding×rxc×plurality_tokyo×統治技術×Plurality×手段と目的の混同×Plurality: Technology for Collaborative Diversity and Democracy→

- →kj法勉強会@ロフトワーク_講義資料v1×kj法×ホワイトボード型のコミュニケーション×miro×かんがえをまとめるデジタル文房具kozaneba×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×問いかけが言語化を促す×コーディングを支える技術×京都大学サマーデザインスクール×エンジニアの知的生産術×対立から考える×プレゼンのスライドに似てる×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×すべてのデータはうそである×kj法_渾沌をして語らしめる×360度の視角から×探検の五原則×seciモデル×共同化×自転車のたとえ×人それぞれ個性がある×kj法という言葉は曖昧×狭義のkj法×はじまりのkj法×kj法は個人作業をしなければ力がつかない×50枚のkj法は10時間の想定×言葉の解像度を高める×一匹狼に価値がある×心理的安全性×一仕事の達成が人もチームも育てる×主体的判断×データをして語らしめる×kj法のw型問題解決モデルとu理論、それぞれの問題意識×考える花火×守破離×利用と探索のトレードオフ×kj法がほんとうにわかるには100枚以上必要×kj法を体験する最初の一歩は25枚でいいかも×一仕事達成する体験×考える花火のラベルは30〜60枚×アンケート調査からのkj法が一番難しい×ブレインストーミング×探検ネット×考える花火誕生の流れ×マインドマップ×ラベルづくりにタイムプレッシャーをかけてはいけない×表札の使命→

- →ブレンストーミング×批判禁止×心理的安全性×中山_ところてん×権威勾配×おおつね_まさふみ×相手の理性に対する信頼×対等感×自分も同程度に理性的×三廻部_大×デザインシンキングは深さ優先探索?×久池井_淳×productivity_loss_in_brainstorming_groups:_a_meta-analytic_integration×ideo×デザインシンキング×素人のアイデアはプレゼンでは独創性高く見えるが実現可能でない×濱口秀司のアイデア発想法×ブレストの批判禁止ルールについての議論まとめ1×ブレストの批判禁止ルール×練度×深さ優先探索→

- →マクレランド×モチベーション理論×達成欲求×権力欲求×親和欲求×回避欲求×4つの欲求×マズローの欲求段階説×多様性×成し遂げたい×効率×コンピテンシー理論×影響力×コントロール×交友関係×好かれたい×失敗したくない×ストレス×デービッド・マクレランド→

- →トヨタ的×思考の結節点2021-10-28×コンピュータグラフィクス、メディアアート、茶文化、そして、禅。×conviviality×祝祭性×祝祭×自然発生する祭り×コンヴィヴィアリティのための道具×飲みニュケーション×共に酒を飲む×共に酒を飲む=symposium×心理的安全性×共悦=conviviality×自発的×レアイベント×ハレ=非日常×自分たちの場×待ち時間×雑談×退屈×雑談は相互消費×互いのコンテンツになる×礼儀2.0×暇×相互コンテンツ化×siggraphasia2021×同期的雑談×非同期的雑談→

- →アジャイル×スクラム×変化への対応×変化を生み出す×チームワーク×アジャイルソフトウェア開発宣言×個人と対話×アジャイル宣言の背後にある原則×リーン×リソース効率よりフロー効率×アウトプットよりアウトカム×誤ったkpi設定×hrt×心理的安全性×ラーニング・スクール×マルチタスクを避ける×複数の分野をまたぐ人はコミュニケーションのハブになる→

- →エンジニア×デザイン思考×東京工業大学×エンジニアリングデザインプロジェクト×環境・社会理工学院×齊藤_滋規×坂本_啓×竹田_陽子×角_征典×大内_孝子×美大生と東工大生×なにか違う×違和感×圧倒的当事者意識×とにかく雑に作れ×多様性のあるチーム×多様性×edp×ユーザ理解→

- →理想×定性的×チームのことだけ、考えた×誤ったkpi設定×定量化×共感×やる気×多様性×ドラッカー×社会的な事象のなかで真に意味のあるものは定量化になじまない×目標設定の罠×測定しやすいものを選ぶバイアス×ターゲット×バリュー×抽象的な言葉→

- →組織論×技術的負債×メンタリング×メンター×不確実性コーン×イドラ×認知的不協和×経験主義×仮説思考×pdcaサイクル×リアルオプション×システム思考×他者説得×自己説得×傾聴×可視化×リフレーミング×共感×明晰化×認知フレーム×心理的安全性×アクノレッジメント×ストーリーテリング×ジョハリの窓×smart_criteria×アジャイル×デミング×トヨタ生産方式×リーン生産方式×アジャイルの格率×脱構築×制約スラック×クリティカルパス×マーケット不安×スケジュール不安×権限委譲×アカウンタビリティ×デリゲーションポーカー×okr→

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]